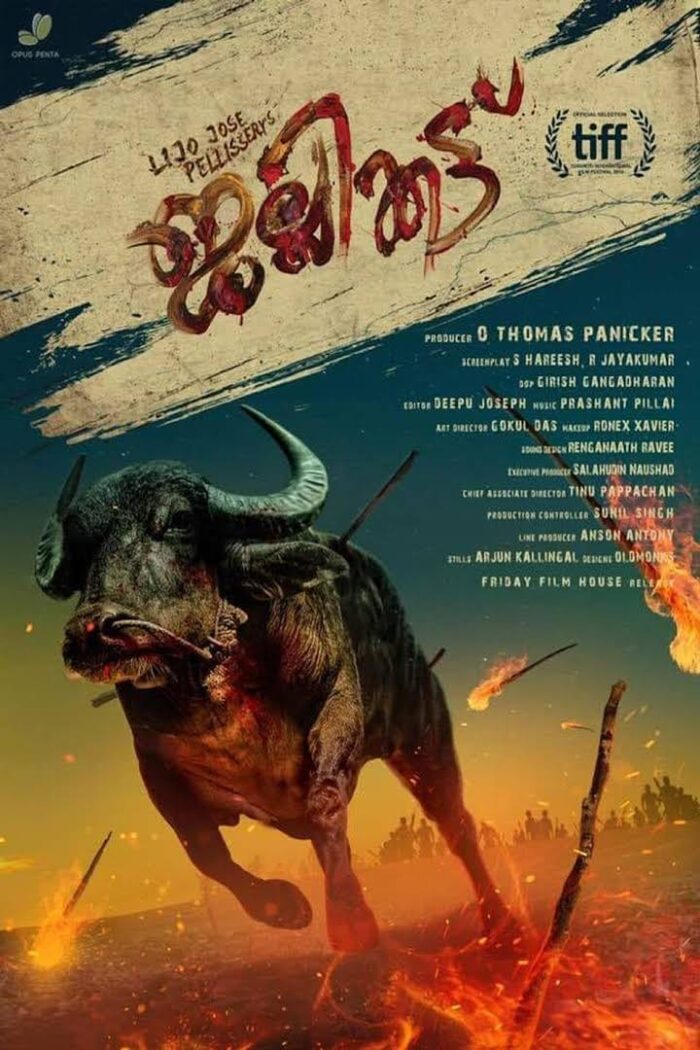

南インドのケーララ州で作られているマラヤーラム語映画は元々、低予算ながら質の高い映画作りで有名だったのだが、近年はいつにも増して優れた映画が次々に送り出されているようで、インド全土から注目を集めている。2019年9月6日にトロント国際映画祭でプレミア上映され、インド本国では同年10月4日に公開された「Jallikattu」は、マラヤーラム語映画ニューウェーブの代表作である。アカデミー賞のインド公式出品作品にも選ばれた。日本では「ジャッリカットゥ 牛の怒り」の邦題と共に2021年7月17日から劇場一般公開された。名古屋では8月14日から公開だったため少し遅れたが、初日にシネマテーク名古屋で鑑賞することができた。

今まで大量のインド映画を観て来ているものの、自分のメインフィールドはヒンディー語映画であり、マラヤーラム語映画はほとんどノータッチである。インド映画の各産業は独立性が高く、言語が異なると、全く異質の映画を観るに等しい。もちろん、マラヤーラム語は分からない。近縁関係にあるタミル語なら少しだけ分かるが、マラヤーラム語と聴き分けられるほどではない。よって、今回は完全に字幕に頼っての鑑賞となった。台詞の中には少しだけヒンディー語も混じっていたが、大部分はマラヤーラム語だと思われる。

「Jallikattu」の監督はリジョー・ジョーズ・ペッリシェーリ。公式ウェブサイトでは、「ケーララ地方のローカルな物語を、実験的なジャンル映画に落とし込む手法と、物語のノンリニア性、暴力とカオスの美化、特徴的なロングショットで特に知られている」と紹介されているが、「Jallikattu」を観てみて、正にその通りだと感じた。

キャストは、チェンバン・ヴィノード・ジョーズ、アントニー・ヴァルギース、サーブモーン・アブドゥサマド、シャーンティ・バーラクリシュナンなど。それぞれどの程度有名な俳優なのかは分からない。

題名の「Jallikattu」とは牛追い祭りのことである。主に隣接するタミル・ナードゥ州で祝われる祭りだと理解しているが、ケーララ州でも祝われるのであろうか。暴れる牛を力で抑え付ける勇壮な祭りだが、動物愛護の観点から禁止の憂き目にも遭ってきた。伝統保護派と動物愛護派の間の長い法廷闘争の末、現在は実施できる状態になっているようである。

映画は、マラヤーラム語作家Sハリーシュの短編小説「Maoist」をベースとしている。原作は未読である。

「Jallikattu」の舞台はケーララ州の山間地域にある後進的な村である。撮影はイドゥッキ県カッタッパナで行われたようだ。亜熱帯の湿った森林に囲まれた、山の中腹に位置する坂道の多い村で「Jallikattu」の物語は展開する。セットではとても出せないような、リアルな村の風景が映し出されていた。また、教会が村人たちの精神的支柱になっているようであった。キリスト教徒の多い村だと推測される。しかも、映画の冒頭と最後にも黙示録からの引用があり、キリスト教的な世界観の上に作られた映画であることもうかがわれた。

村には、カーラン・ヴァルキ(チェンバン・ヴィノード・ジョーズ)が営む1軒の肉屋があった。アントニー(アントニー・ヴァルギース)はこの肉屋で助手をしていた。この店で提供される水牛の肉は新鮮で、しかもサービスがよく、村人たちに好評だった。

インドでは牛の屠殺や牛肉食が禁止されているイメージがあるが、州によって扱いは違う。また、牛と一口に言っても、乳牛(cow)、雄牛(ox)、水牛(buffalo)が区別されている。あらゆる牛の屠殺が完全に禁止されている州は、デリー、ハリヤーナー州、パンジャーブ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ラージャスターン州、グジャラート州などである。映画の舞台となっているケーララ州では、10歳以上の家畜など、条件付きで屠殺が許可されている。ケーララ州は元々、牛肉食をするキリスト教徒やイスラーム教徒の多い州ではあるが、地域によってはヒンドゥー教徒も水牛肉などを使った料理を食べる。

物語は、ある晩、ヴァルキの肉屋に運び込まれた水牛が突如逃げ出したことから始まる。村の男たちは総出で牛を捕まえようとするが、なかなか捕まらない。牛は火事を引き起こしたり、タピオカ畑を荒らしたり、左翼活動家の記念碑を倒したり、店や銀行を破壊したりと好き放題である。その内、かつてヴァルキの肉屋で働いていた猟師クッタッチャン(サーブモーン・アブドゥサマド)が呼ばれて来る。アントニーとクッタッチャンには過去の因縁があり、犬猿の仲であった。

「Jallikattu」は、単に逃亡する牛を描いたアクション映画ではない。むしろ、村の人間模様の描写が際立っていた。アントニーとクッタッチャンの確執もそのひとつだが、他にも村では様々な問題が渦巻いていた。人妻に手を出そうとする男、駆け落ち結婚しようとする若い男女、新婚早々夫婦喧嘩して虫の居所の悪い警察、隣村の若者たちとの対立など・・・。多くは抑制されない欲望から来るものであった。牛の逃亡がきっかけでこれらの問題が浮き彫りになった訳ではないのだが、相対的に牛の野蛮性よりも人間の野蛮性の方が強調されて行く効果があった。

一旦、牛は井戸に落ち、ほぼ人間たちの手中に収まる。ところが、引き上げられた牛は再度脱走し、さらに大暴れする。最後には満身創痍となって沼にはまり、アントニーに捕まえられるのだが、その瞬間、後から後から群衆が押し寄せて来て、アントニーもろとも押しつぶしてしまう。

一連の出来事を説明するようなナレーションはない。あるとしたら、冒頭と最後の、黙示録からの引用文のみだ。あとは村人たちのやり取りから映画のメッセージを読み取るしかない。いくつかヒントになる台詞はあった。元々、動物たちが住む森に人間たちがやって来て村を作ったが、今でも森は動物たちのものであるということが語られている場面があった。また、映画の最後では、原始時代に戻ったかのようなシーンがあった。これらが映画を読み解く上でヒントになるだろう。

人間社会の観点から見れば、今回の出来事は牛の脱走であり、暴走した牛による村の破壊や村人への攻撃であった。よって、野蛮は牛ということになる。だが、動物たちの観点から見れば、屠殺した動物の肉を売買する行為、すなわち、命を売買し、生きて行くために必要な量以上の殺生を行う人間社会の方が、自然の摂理から外れる行為で、野蛮となる。物語が進行するにつれ、人間の野蛮性は加速度的に強調されて行き、クライマックスでは森の中に肉と欲望のピラミッドが積み上がるおぞましい光景が固唾を呑んで見守る観客の前に突き付けられる。

ケーララ州は左翼政党の強い地域である。また、この映画の原作は「Maoist(毛沢東主義者)」という題名だった。これらを勘案すると、「Jallikattu」は左翼思想に基づいた反資本主義の映画という見方も可能である。牛は資本主義の象徴と受け止められる。「Jallikattu」の語源も「貨幣の包み」のようで、牛を捕まえた者に与えられる報酬のことを指すから、資本そのものだ。村人たちは、牛を捕まえた者がその肉を独り占めする権利を持つということで、目の色を変えて牛を追い掛ける。それが人間を野獣化し、村を破壊し、人命を奪うことになった。経済に市場原理や競争原理を持ち込むことで、いかに人間が野蛮になってしまうのか、資本主義の危険性を暗に訴える映画と考えるのも面白いだろう。

牛が逃げ出すストーリーと言うと、20世紀前半に活躍したヒンディー語作家プレームチャンドの短編小説「二匹の雄牛の物語(दो बैलों की कथा)」を想起せずにはいられない。ヒーラーとモーティーという二匹の雄牛が、他人の家から脱走して飼い主のところまで戻って来る物語である。映画の原作「Maoist」でも、一匹ではなく二匹の牛が逃げ出す物語だったようで、プレームチャンド作品から着想を得た可能性がある。プレームチャンドの短編小説では、ロバと同じくらい雄牛も愚かな動物とされている。だが、雄牛は抵抗することを知っている。プレームチャンドはそれを重視した。プレームチャンドはガーンディー主義者であり、ガーンディーの反英運動に感化されてこの小説を書いている。彼は、「二匹の雄牛の物語」において、日露戦争での日本の勝利も引用しながら、英国の不当な支配に抵抗するようにインド人に訴えているのである。それをヒントに「Jallikattu」を観ると、封建主義、帝国主義、資本主義に対する抵抗の物語と捉えることもできる。

ひとつ解釈が分かれそうなシーンがあった。アントニーが牛を捕まえた後、村のとある家で寝込んでいた老婆が起き上がり、窓の外を覗くと、牛が立っているのが見えた。これはアントニーに殺された牛の霊魂なのか、それとも脱走した牛は実はアントニーが捕まえたものではなく、村にまだいたということなのか。意味深なシーンであった。

ペッリシェーリ監督は、極力CGを使わず、原始的な方法でアニマルパニック映画を作り上げる工夫をしていた。長回しが多用されていたのも彼の作品の特徴である。だが、それ以上に効果音にも凝っていた。人間の声や息づかいを効果音にしていたのである。そして不思議なリズム感があった。それが最後の原始時代シーンにまでつながっていて、人類が進化を逆流して行くような感覚を覚えた。

「Jallikattu」は、暴走する牛と人間との戦いを描いたマラヤーラム語映画の傑作である。筋は単純だが、その中には人間社会の風刺が巧みに練り込まれており、様々な解釈が可能である。映像によって物を語る映画の醍醐味をとことん追求した、映画らしい映画であり、インド映画の新たな地平を開拓する力強い一本だ。必見の映画である。