インド映画というとどうしても歌って踊っての娯楽映画が有名だが、さすが世界一の映画大国なだけあり、多種多様な映画が作られる中で、ちゃんとドキュメンタリー映画も一定数作られている。中央映画検定局(CBFC)の年次報告書によると、2015~16年にインドで認証された国産ドキュメンタリー映画は、多く見積もって280本ほどだが、その内の大半は短編に分類されるものである。しかも、インドの多くのドキュメンタリー映画は、情報放送省(Ministry of Information and Broadcasting)の映画部(Film Division)によって制作されている。インドの映画館で映画を観ると、たまに本編上映前に、非常につまらない短編映画が上映されることがあるが、あれが官製ドキュメンタリー映画の典型例である。独立したドキュメンタリー映画作家もいるが、ドキュメンタリー映画が映画館で単体で上映されることは滅多になく、映画祭や上映会で鑑賞するか、あとはYouTubeで公開されているものを見つけて観るか、ぐらいしか接する手段はない。それでも話題になる作品は存在する。21世紀に入り、もっとも社会に影響を与えたドキュメンタリー映画といえば、ラーケーシュ・シャルマー監督の「Final Solution」(2004年)ではないかと思う。

外国人によってインドで撮影されたドキュメンタリー映画、となるとまたひとつのジャンルだ。インドは被写体とストーリーに溢れた国。インドを舞台に、あるいは題材に、多くのドキュメンタリー映画が撮られている。もっとも有名なのは、英国人女性監督ザナ・ブリスキによる「Born into Brothels」(2004年)ではなかろうか。この作品はアカデミー賞ドキュメンタリー長編映画賞を受賞している。

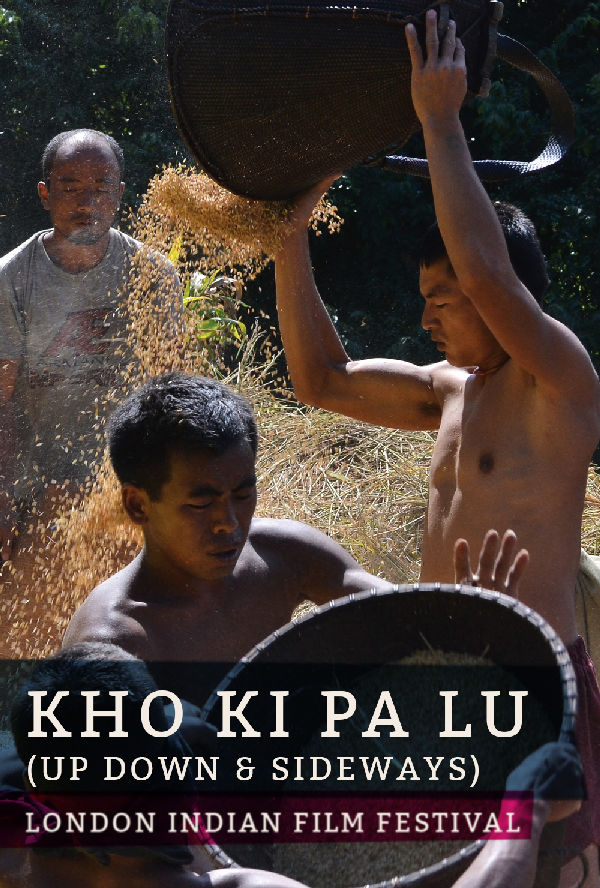

2018年10月6日から日本で一般公開予定の「あまねき旋律」は、南インドのプドゥッチェリーに住むインド人カップル、アヌシュカー・ミーナークシーとイーシュワル・シュリークマールによるドキュメンタリー映画である。インド東北部ナガランド州の農村で6年の歳月を掛けて撮影された。同州ペク県のチャケサン・ナガ族が農作業をする様子などを映し出しているが、特に焦点を当てているのが、彼らの歌う「リ」と呼ばれる合唱である。音楽用語で言うと彼らの歌い方はポリフォニー(多声的合唱)と言うようで、南アジアでは稀とされている。「あまねき旋律」の原題は「Kho Ki Pa Lu(コ・キ・パ・ル)」。これは現地語で「上へ下へ横へ」という意味のようで、「リ」の特徴をよく表している。もちろん、彼らが稲作を行う棚田もその題名に重ね合わされているのだろう。ちなみに英語名は「Up Down and Sideways」である。

まず、一般の日本人にとって、ナガランドという地名はほとんどピンと来ないだろう。また、何の前知識もなしにこの映画を観ると、この映画の舞台は一体インドなのか、と思うだろう。

インドの人口の大半を占めるのは、いわゆる「南アジア人」と聞いて思い浮かべるような、褐色の肌の人種であろうが、インド亜大陸は人種のるつぼと言ってよく、コーカソイドに近い人々、ネグロイドに近い人々、そしてモンゴロイドに近い人々など、様々な姿形の人々が住んでいる。インド東北部はモンゴロイド系の人々が多く住む地域であり、東南アジアに近い雰囲気である。この映画の舞台となっているナガランド州も、「ナガ族」と呼ばれるモンゴロイド系の部族が多く住む山岳地域となっている。

ナガ族は標高1,000~2,000mの高さの尾根に集落を作り、焼き畑農業や狩猟などを生業として来た人々だ。実は、「ナガ族」と明確に区別でき、自称する民族が昔から存在し続けてきた訳ではないのだが、現在ではナガランド州とその周辺部(ミャンマーを含む)の丘陵地帯に住む、主に16の部族をまとめて「ナガ族」と呼ばれている。「ナガ」とは一説によるとヒンディー語の形容詞「ナンガー(裸の)」から来ているとされる。その言葉が示す通り、ナガ族は伝統的には、衣服をほとんど身にまとわない裸族であった。また首狩り族でもあり、男子の成人の儀式として首狩りが行われて来たが、もちろん現在ではその風習は残っていない。

ナガランド州の州都はコヒマである。インパール作戦でコヒマの戦いが行われた地域であり、日本人とも無関係な土地ではない。「あまねき旋律」の舞台となっているペク県はコヒマのすぐ東隣にあり、ミャンマーとの国境を有する辺境地帯となっている。国境地帯である上に、ナガ族の一部がインドに対して独立戦争を繰り広げてきた歴史もあり、ナガランド州にはインド軍の駐留がある。

「あまねき旋律」は、ナガランド州の農村部に住む素朴な人々の様子を捉えた映画、というのが通り一辺倒な紹介の仕方であろうが、この映画の視点は少し異なる。歌、もしくは音に極端にフォーカスしており、その音を生み出す土壌として稲作の一年が追いかけられ、また、合唱を生む「ムレ」と呼ばれる組や集落での人間関係にもスポットライトが当てられている。「リ」の歌詞も翻訳されて提示されており、映画に叙情を加える。その多くは恋愛や労働の歌である。例えば以下のような調子である。

あなたのことをよく考えている

でもあなたには私の思いは届かない

今は一緒にいられるかもしれない

でもそれがいつまで続くの?

音がこれだけクローズアップされているだけあり、その音が突如途切れるシーンでは、監督のメッセージが強烈に感じ取られる。それは、インド軍との戦いを説明するシーンで、村の道を軍人たちが警邏するところを、無音の長回しで、ジッとうかがうように映し出している。

他に、キリスト教の伝播により、「リ」の文化が途絶えかけたことを説明する一連の映像でも、監督の静かな主張が感じ取られた。

ただ、「リ」という主軸と稲作という時間軸以外は、ランダムに映像やインタビューが組み合わされている感じがした。ナガ族の生活が理想化され礼賛される訳でもないし、政治的メッセージに深く踏み込む訳でもない。ただ、インドの片隅に、このような美しい村があり、このような美しい合唱をする人々が住んでいるのだ、ということを発見した喜びのようなものが、映画全体から伝わって来た。

もしかしたら外国人が同様の映画を撮ろうとしたら、もっと明確なメッセージ性や作家性のある作品になったのかもしれない。それとは対照的に、「あまねき旋律」は、監督カップルが偶然出会い、見つけたサウンドとヴィジュアルを、余裕のある気持ちと美意識で一本のドキュメンタリーにまとめた、「インド人によるインドの発見」、「インド人のインドとの出会い」とでも言えるような作品だった。