インド映画と言えば最後は必ずハッピーエンドと言われた時代もあった。「Om Shanti Om」(2007年)では、「ハッピーでなければエンドではない。映画はまだ続く」という名台詞も生まれた。しかし、近年のヒンディー語映画はハッピーエンドを脱却しつつある。ロマンス映画について言えば、主役の男女が最後に結びつかないパターンも生まれて来ている。「Ek Main Aur Ekk Tu」(2012年)辺りが分水嶺になったと記憶している。

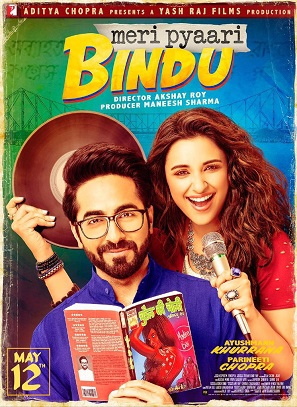

2017年5月17日公開の「Meri Pyaari Bindu」も、ハッピーエンドを脱却したロマンス映画だ。監督は新人のアクシャイ・ロイ。プロデューサーはアーディティヤ・チョープラー。音楽はサチン・ジガル。メインキャストは、アーユシュマーン・クラーナーとパリニーティ・チョープラー。

主な舞台はコルカタ(カルカッタ)。アーユシュマーン・クラーナーが演じるのは、ベンガル人売れっ子ホラー映画作家アビマンニュ・ロイである。家族からはブブラーというペットネームで呼ばれていた。インド人は本名と愛称の2つを持っていることが多い。それに対し、パリニーティ・チョープラーが演じるのは、アビマンニュの隣人ビンドゥー。シャンカルナーラーヤナンという名字や、タミル語吹き替えを仕事にしていたことなどから、彼女がタミル人であることが分かる。ただ、ヒンディー語映画の便宜上、会話のほとんどはヒンディー語でなされる。ロイ家の人々は所々でベンガリー語を話し、ビンドゥーは稀にタミル語を口走ることがある程度だ。

題名が「Meri Pyaari Bindu(僕のかわいいビンドゥー)」であることからも分かる通り、アビマンニュの視点から、破天荒なビンドゥーを中心に物語が進む。アビマンニュはビンドゥーに恋心を抱いているが、終始振り回されてばかりだ。アビマンニュは、コルカタの大学を卒業し、バンガロールでMBA(経営学修士号)を取得し、ムンバイーの銀行に勤め、と堅実な人生を歩むのに対し、ビンドゥーは大学を中退し、メルボルンに留学し、いつの間にかインドに帰って来て、タミル語吹き替えをして生計を立て、歌手としてデビューするがCDが全く売れず投げ出したりと、何事も中途半端で終わらせてしまう癖があった。ただ、アビマンニュはビンドゥーの影響もあって、銀行を辞めて小説家を目指し、ホラー小説作家として大成する。

アビマンニュとビンドゥーの関係は、ビンドゥーの人生と軌を一にすると言っていいだろう。ビンドゥーの調子がいいときはアビマンニュとの関係も良いが、彼女が何か壁にぶち当たると、突拍子もない行動に出て、アビマンニュを置き去りにしてしまう。だが、アビマンニュは辛抱強くビンドゥーを想い続ける。ビンドゥーにプロポーズを拒否されても、彼はビンドゥーへの想いを曲げなかった。彼が方針転換してロマンス小説を書こうとした際、一時的にスランプに陥るが、コルカタの実家に戻って執筆していたこともあり、ビンドゥーとの長期に渡る恋愛を思い出し、彼女との関係を小説にしたため始める。

ただ、実世界のビンドゥーは結婚してしまっており、子どもも生まれていた。それでも、小説の中でアビマンニュはビンドゥーにもう一度プロポーズをし、実世界とは異なったエンディングにする。アビマンニュと再会したビンドゥーはそれを読み、エンディングの違いを指摘するものの、深くは追求しない。ビンドゥーは父親と共に嫁ぎ先に引っ越して行こうとしていたが、その前にアビマンニュとビンドゥーは雨の中、踊る。

ヒーローとヒロインが最後に結ばれないというのは、冒頭でも述べた通り、最近のヒンディー語ロマンス映画で時々見られるようになったパターンである。結婚式などの瀬戸際でどんでん返しがあって結ばれてしまう、という、今までよくあったパターンに比べると、大人な終わり方だと感じる。恋愛は必ずしも結ばれるものではないからだ。ただ、よほどうまく作らないと興行的に不利になるようで、この「Meri Pyaari Bindu」もフロップとなっている。

ヒーローが破天荒なヒロインに振り回されるという展開も、ヒンディー語映画では、この10年くらいで急増したパターンである。イムティヤーズ・アリー監督の「Jab We Met」(2007年)あたりがこのパターンを決定づけた。この映画の公開後、カリーナー・カプールが演じたギーターの役は、女優オーディション実技試験の定番になったらしい。つまり、この映画の後、女優デビューした人々は、ギーター役をうまく演じられるか否かで振り分けられていると言える。このようなヒロイン像が普及したのも無理はない。「Meri Pyaari Bindu」のビンドゥーは「人生をフルで生きる」典型的なギーター型ヒロインである。

その一方で、ヒーローが恋愛において非常に受け身となっている傾向もあり、「Meri Pyaari Bindu」のアビマンニュはやはりその典型である。映画が表出する男性像の近年の劇的な変化は非常に重要だ。これは、現実世界のインド人男性が男性性を失っているというよりは、「男らしさ」を価値付けし直し、一定の方向へ持って行こうとする意図を感じる。インド人男性は家庭において、様々なレベルで「男なら~すべき」、「男なら~はしない」という価値観を植え付けられて育っている。それは日本の比ではない。「男は泣かない」、「男ならやられたらやり返す」というレベルのものから、「男は女よりも偉い」、「男は子育てをしない」というものまで、様々だ。それが男尊女卑を助長しているという指摘は様々な方面からなされている。2012年のデリー集団強姦事件以降、インド社会は女性の安全問題を強く意識することになったが、その裏返しとして、男性至上主義が見直されて来ていることの表れではなかろうか。少なくとも、一部のヒンディー語映画のおいて、そのような傾向が見受けられる。

男性像と関連して、「Meri Pyaari Bindu」では、父親像にも変化が見受けられた。ビンドゥーの父親は、飲酒運転をして事故を起こしたことで妻を死なせてしまっており、そのことをビンドゥーはずっと許していなかった。インドの一般的な父親像というと一家の大黒柱であり、厳格かつ威圧的な存在だ。しかし、ビンドゥーの父親はそのような威厳を完全に失っており、ビンドゥーを制御できていなかった。

「Meri Pyaari Bindu」で工夫されていたのは、音楽をはじめとした小道具の数々である。アビマンニュ愛用の年代物タイプライターも良かったが、特に、アビマンニュとビンドゥーが作ったカセットテープが物語を進める重要なギミックとなっていた。二人は、お互いの人生で重要な意味を持つヒンディー語映画音楽をカセットテープに録音し、二人だけのベスト盤を作る。実家に戻ったアビマンニュは久しぶりにそのカセットテープを再生し、ビンドゥーとの思い出を思い出す。それだけでなく、回想シーンにおいて当時公開中の映画のタイトルやヒットしている音楽が頻繁に言及され、放射性炭素となって時代測定を可能としていた。例えば「Om Shanti Om」や「Chak De! India」(2007年)が台詞や小道具として使われていたが、それによってその時代が2007年であることが特定できた。

コルカタは元々雨の多い地域だが、雨でもってエンディングとなっていたことも印象的だった。雨季と乾季の違いがはっきりしているインド亜大陸に住む者にとって、雨は生きて行く上で欠かせないものであり、それは農業という特定の分野のみならず、文化全体、言ってみれば経済や政治にまで、つまり社会全体にとって特別な事象である。インドを理解する上でインドに住むことは必要不可欠と言えるが、その中で一番重要なのは、乾季から雨季に切り替わる瞬間を現地で体験することだ。地域によって雨季入りする時期は異なるが、デリーだったら例年6月29日前後である。一度でいいから、この時期のインドを経験すると、インド文化を理解する上で非常に助けとなる。

雨を効果的に使っているインド映画も少なくない。一番有名なのは「Monsoon Wedding」(2001年)になるだろうか。雨は富める者にも貧しい者にも平等に降り注ぎ、両者の間に存在する格差を一時的になくす。雨季は休戦の時期であり、兵士たちは束の間の平和を謳歌する。雨は離れ離れになっていた男女の再会も暗示し、生殖や繁殖にもつながる。「Meri Pyaari Bindu」でも、アビマンニュとビンドゥーが長い年月を経て再び心を通い合わす場面で雨が降っており、両者とも雨に濡れ、お互いの立場を一時的に忘れ、踊りに没頭する。これは上記のようなインドの雨に関する文化や考え方を背景としていると考えていいだろう。

「Meri Pyaari Bindu」は、破天荒なビンドゥーと、それに振り回されるアビマンニュが織りなすロマンス映画。「インド映画は必ずハッピーエンド」だと思い込んでいる人は是非観るといいだろう。ヒンディー語映画音楽が効果的に使われている点は、往年のヒンディー語映画ファンには嬉しい工夫だ。ハッピーエンドから来る高揚感はないものの、しっとりとした大人のラブストーリーである。