勧善懲悪はインドのアクション映画の基本である。巨悪に敢然と立ち向かう無敵のヒーロー像は過去に何度も繰り返し増産されて来た。しかしながら、この「勧善懲悪」が、決まり切ったストーリーの典型として、インド映画の弱点に数えられることも多かった。この一点を捉えて批判するのは簡単だが、大切なのは、勧善懲悪型ストーリーの中にどんなダイナミズムが生み出されているかを見出し、どんなメッセージを発信しているかを読み取ることだ。

近年の顕著な変化として、「善」と「悪」の描写が、「アーム・アードミー(一般庶民)」と「コラプション(汚職)」に置き換わっている点が挙げられる。別の星から降り立ったような無敵のスーパーヒーローが、世界征服を狙うような非現実的な悪党と戦うのではなく、我々の内の誰かが使命感を持って、これまた我々の周囲に存在する日常生活での悪に立ち向かうのである。これは間違いなく、2011年のアンナー・ハザーレーによる汚職撲滅運動と、その後のアーム・アードミー・パーティー(庶民党/AAP)の結成、そして2013年、続いて2015年のデリー州議会選挙での勝利など、一連の出来事の影響である。

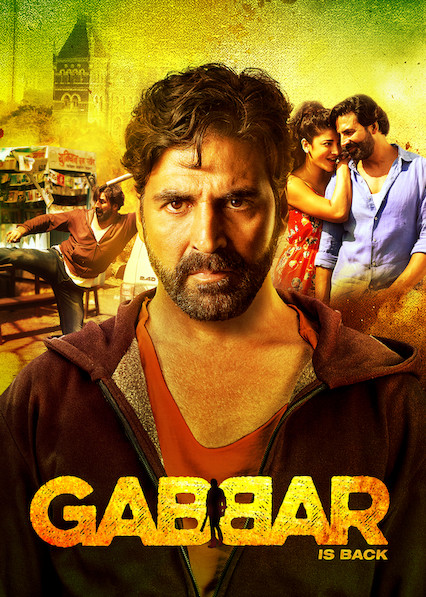

2015年5月1日公開の「Gabbar Is Back」も、そんなポストAAP系勧善懲悪映画の一本である。ただし、この映画には原作がある。「Ghajini」(2008年)で有名な、タミル語映画界を拠点とする監督ARムルガダースが2002年に作った「Ramanaa」である。wikipediaなどでその筋を読むと、「Gabbar Is Back」と大きく変わらない。対汚職という観点は原作から存在した。よって、安易に「Gabbar Is Back」をアンナー・ハザーレーやAAPと結びつけて考えるのは適切ではないかもしれない。ただ、この映画が2015年のAAP新デリー政権の熱狂の中で公開されたこと、2011年以降のインドの雰囲気をよく再現していることなどを鑑みると、無関係と切って捨てることも難しいだろう。

「Gabbar Is Back」の監督はクリシュ。テルグ語映画を中心に、南インド映画界で何本もの大ヒット作を送り出している監督で、今回初めてヒンディー語映画の監督をした。プロデューサーはサンジャイ・リーラー・バンサーリー。作曲はチランタン・バット、ヨー・ヨー・ハニー・スィン、マンジ・ムジーク。作詞はマノージ・ヤーダヴ、クマール、サーヒル・カウシャル、マンジ・ムジーク、ラフタール、ビッグ・ディッラン。キャストは、アクシャイ・クマール、シュルティ・ハーサン、スマン・タルワール、スニール・グローヴァー、ジャイディープ・アフラーワト、マノージ・チャンディーラーなど。カリーナー・カプール・カーンが友情出演、チトラーンガダー・スィンがアイテムガール出演している。

マハーラーシュトラ州中で10人の徴税官が一斉に誘拐されるという事件が発生する。その内の9人は解放されるが、1人は遺体で見つかった。10人とも汚職役人であり、その証拠も添えられていた。犯人からの犯行声明が録音されたCDが警察やメデイアに届く。犯人は自分のことをガッバル(アクシャイ・クマール)と名乗った。その後、同じように汚職役人が誘拐・殺人される事件が相次ぐようになる。ガッバルへの恐怖から、ムンバイーでは誰も賄賂を受け取らなくなった。 警察の動きは遅く、犯人の手がかりすら掴めずにいた。そんな中、警察の運転手をするサードゥラーム巡査(スニール・グローヴァー)は、犯人逮捕のためにアイデアを出そうとするが、上司はまともに取り合わなかった。そこで休暇を取って自分で調査を始める。彼は、各役所から汚職に染まっていない役人をピックアップし、そのネットワークを確かめようと努力する。そこから浮かび上がったのはナショナル・カレッジ卒という共通項であった。 実は、ナショナル・カレッジで物理を教えるアーディティヤ教授(アクシャイ・クマール)こそがガッバルであった。アーディティヤ教授は、ある日シュルティ(シュルティ・ハーサン)という美しい女性と出会う。怪我をしたシュルティをパーティール病院に連れて行ったところ、そこの医師、看護婦、薬剤師などが汚職に染まっていることを発見する。アーディティヤ教授は彼らを罠にはめて汚職を世間に暴露する。パーティール病院のオーナーで実業家ディグヴィジャイ・パーティール(スマン・タルワール)の息子(マノージ・バージペーイー)は、怒った患者たちに殺される。 滞在先のドバイからムンバイーに戻ったパーティールは早速息子の死の原因を作った者の正体を見極めようとする。CCTVに映ったその姿には見覚えがあった。 5年前、パーティールが汚職官僚たちを丸め込んで建てた欠陥マンションが崩壊するという事件があった。アーディティヤはそのマンションに妻スナイナー(カリーナー・カプール・カーン)と共に住んでおり、この事故で妻と、お腹の中にいた子供を失った。マンション崩壊の原因が汚職にあったことを突き止めたアーディティヤは裁判を起こす。パーティールはアーディティヤを呼んで金で解決しようとするが、逆に怒ったアーディティヤに叩きのめされる。ただ、アーディティヤが隙を見せた瞬間にパーティールは彼に瀕死の一撃を食らわした。パーティールは、これでアーディティヤは死んだと考えたが、実は生きていた。その後、アーディティヤは大学の若者たちを組織し、汚職に立ち向かうことを決意したのだった。 ガッバルの事件は中央捜査局(CBI)の管轄となり、署にはクルディープ・パーワー(ジャイディープ・アフラーワト)が派遣されて来る。だが、今度は汚職警察官がガッバルに誘拐され、大恥をかく。その一方で、クルディープは、サードゥラーム巡査の発言に耳を傾け、彼が独自に捜査して手に入れた情報を高く評価する。それに従ってガッバルに協力していた若者たちを次々に逮捕する。 一方、パーティールは、賄賂を受け取らない役人たちを集め、一人を見せしめに殺す。それによって、ガッバルの次のターゲットはパーティールになった。ただ、その情報はサードゥラーム巡査もキャッチしており、彼も、ガッバルが次に狙うのはパーティールだと考える。その頃、ちょうどパーティールの誕生日パーティーがあった。警察は厳重な警備をするが、ガッバルは易々とパーティールを誘拐し、パーティール自身の邸宅内に監禁する。そして、自分がガッバルであると明かした後、パーティールを殺す。 アーディティヤはその足で警察署を訪れ、クルディープを呼んで、自首をする。ガッバル逮捕のニュースはインド中を駆け巡り、彼の処遇について議論が交わされる。若者たちはガッバル釈放を求めて運動を始める。だが、ガッバルは、自分は死刑になるべきだと自ら訴え、若者たちに今度は自らがガッバルとなって汚職と立ち向かうように伝えた後、その通りに絞首台に上る。

まず、タイトルにもなっている「ガッバル」とは人名であるが、この名前を聞いた大半のインド人が思い浮かべるのはただ一人だ。それは、伝説的名作「Sholay」(1975年)でアムジャド・カーンが演じた悪役ガッバル・スィンである。彼の有名な台詞のいくつかは、ナポレオンの「おお、ジョゼフィーヌ」並に格言として普及している。「Gabbar Is Back」は、このガッバルに関する前知識を前提として作られている。「Sholay」が未見だと、映画の楽しみも半減してしまうだろう。

「Sholay」のガッバルは、恐ろしい盗賊で、その名を聞いただけで泣いていた子供が泣き止むほど、彼の名前は恐怖と共に周辺に知れ渡っていた。「Gabbar Is Back」のガッバルは、それと同じような恐怖を、子供にではなく、汚職に染まった、もしくは潜在的に汚職に染まる可能性のある人々に植え付けることを目的として、システムの外側から、世直しに打って出た人物である。

この「システムの外から」というのが、映画を観察する上で非常に重要だと感じる。システムとは、社会を動かしている法律、規則、機構、文化、慣習などの総称である。多くのインド人の共通認識として、インドのシステムは腐っている、というものがある。では、腐ったシステムを変えるにはどうしたらいいか。ヒンディー語映画は、昔から2つの方法を提示している。ひとつはシステムの中から変える方法、もうひとつはシステムの外から変える方法である。システムの中から、というのは、憲法、法律、規則などの自浄作用を信じ、そこに規定されている改善の道筋に従って、関係者の同意と共感を得ながら、システムを徐々に変えて行くという穏健な手段である一方、システムの外からというのは、腐ったシステムの中に入ったら自分も腐ってしまうので、違法な手段に訴えてでも、システムを変えて行かなければならないというラディカルな考え方、及びそれに則った手段である。それが顕著に表れていたのが、2005年に公開された2本の映画、「Page 3」と「Sarkar」であった。「Page 3」はシステムの中から変革を求める映画である一方、「Sarkar」はシステムの外から世の不条理を正すという主旨の映画であった。

「Gabbar Is Back」は、「Sarkar」に似た、システムの外からシステムを変えようとした主人公の物語だった。ガッバルを名乗るアーディティヤは、殺人をしているし、映画の悪役であるパーティールを惨殺するシーンもある。完全に私刑を行っている。この辺りはいかにも南インド映画だ。ちなみに「Sholay」のエンディングは2種類ある。元々はガッバルに恨みを持つタークルがガッバルを殺すシーンでもってエンディングとしていたのだが、検閲局から「暴力的過ぎる」との判断を下され、警察がガッバルを逮捕するシーンが撮り直された。言うまでもなく、タークルがガッバルを殺すバージョンは「システムの外から」系で、警察がガッバルを逮捕するバージョンは「システムの中から」系である。

閑話休題して「Gabbar Is Back」の話題に戻る。アーディティヤはパーティールを殺すが、映画はそれで終わらない。アーディティヤは自ら死刑を選んだ上に、「ガッバル釈放」を求めて集まった若者たちに、自分がしたことの意義を「レクチャー」する。アーディティヤが説くのは、何か起こるとすぐに抗議活動をする学生たちへの戒めである。抗議活動自体は悪いことではない。だが、若者たちが路上に出て抗議活動をしなければならなくなる根本的な原因は、若者を含めた社会全体が、日常生活の中で、不正を見逃していることである。不正が見逃されれば見逃されるほど、より大きな不正へと発展し、それが翻って市民全体の首を絞めることになる。アーディティヤは、不正を見逃すな、役人による不正に直面したら引っぱたけ、という、やはり暴力的なメッセージを発信する。そして、一人一人がガッバルとなって不正と戦うことで、インドの未来は明るくなると説く。

ただ、興味深いのは、サードゥラーム巡査の存在である。 アクシャイ・クマール演じるアーディティヤの役が、ありがちなヒンディー語アクション映画のヒーローである一方、脇役であり、第二の主人公とも言える、サードゥラーム巡査の役は掘り下げ甲斐があった。彼は100mを15秒で走る身体能力と、UPSC(国家公務員試験)で満点を取る頭脳を持ち合わせていたが、賄賂を払わなかったため、巡査という警察機構の中では最も下級の職業にしか就けなかった人物である。その彼が、ガッバルを逮捕するため、独自に捜査を行う。彼も汚職の犠牲者であり、本当はガッバルに共感していたが、警察の制服が、彼がガッバル側へ行くことを止めていた。アーディティヤが死刑になる直前、サードゥラーム巡査は彼に、「私もナショナル・カレッジ卒だったらあなたの味方になった」と言う。それに対しアーディティヤは、「警察でいながらも、大きな仕事をすることはできる」と返答する。このメッセージは、「システムの中から」系である。アーディティヤ及びガッバルが、「システムの外から」を象徴するとすれば、サードゥラーム巡査の存在が、「システムの中から」を象徴し、バランスを取っている。これがあるために、映画のメッセージがかろうじて暴力一辺倒にならずに済んでいると感じた。

題名になっている「Gabbar Is Back」とは、「Sholay」の悪役ガッバルが帰って来た、と解釈するよりも、こう解釈した方がいい。アーディティヤ教授が自称した「義賊」ガッバルは死刑になって死ぬ。だが、若者たちの心の中に根付いた、不正に立ち向かう勇気――それこそがガッバルである――は不滅であり、今後拡大して、世に不正がはこびろうとしたときに、何度でも蘇って来る。

冒頭でも述べた通り、「Gabbar Is Back」は10年以上前に作られたテルグ語映画のリメイクであり、この映画の何から何までを現代のインド社会に還元して考えるのは危険かもしれない。だが、ガッバルが現れたことで街中から汚職が消えたシーン、大学生ぐらいの若者たちが汚職撲滅のために組織されている点、若者たちが「ユースパワー」を掲げて抗議活動を行う最後のシーンなどを観る限り、AAPやその周辺の動きと非常にシンクロしており、無関係だとは到底思えない。

主演のアクシャイ・クマールがほとんど一人でヒーロー振りを見せつけた映画だった。悲しい過去を背負った影のあるヒーロー像は、彼の醸し出す雰囲気にとても合っていた。なぜこんなに強いのか、誘拐作戦がうまく行き過ぎではないか、など、娯楽映画特有の強引な展開も散見されたし、瀕死の重傷を負ったアーディティヤが汚職撲滅に立ち上がる上でパーティールへの復讐を後回しにしたのも謎であった。ヒロインの使い方は非常に古風で、シュルティ・ハーサンの能力がほとんど活かされていなかった。ただ、脇役陣ではいろいろ実験をしており、新たな才能が掘り起こされていた。例えば、コメディアンのスニール・グローヴァーが今回、サードゥラーム巡査を真摯に演じていたし、テルグ語映画界で長いキャリアを持つスマン・タルワールが初めてヒンディー語映画で演技をした。カリーナー・カプール・カーンのカメオ出演や、チトラーンガダー・スィンのアイテムガール出演も特筆すべきだ。

「Gabbar Is Back」は、インド映画の伝統である勧善懲悪ストーリーのアクション・ドラマである。2002年のテルグ語映画のリメイクだが、スクリーン上で再現されている社会情勢や雰囲気、そして観客に向けて発せられるメッセージは、10年代と強い関連性を持っている。映画から発せられる強烈なメッセージは、「暴力に訴えてでも不正に立ち向かえ」だが、興味深い脇役の存在でもって、より穏健な方法での、「内からの変革」の可能性にも触れられている。基本的には娯楽映画だが、いろいろな観点から分析が可能な佳作である。