ギリシア哲学に「テーセウスの船」というパラドックスがある。テーセウスはギリシア神話の英雄で、怪物ミーノータウロスを退治したことで有名だ。そのテーセウスが乗っていた木製の船は、彼の死後も保存されていたのだが、時が経つにつれて板が朽ち果てて行った。そこで朽ち果てた板を交換して行ったのだが、果たして全ての板が交換された後に、この船は元の船だと言えるだろうか、と言う問いが起こった。また、修理のために外した板を再び組み立てて船を作ったとき、2つの船が出来ることになるが、どちらが本物のテーセウスの船と言えるだろうか?こんな問い掛けである。

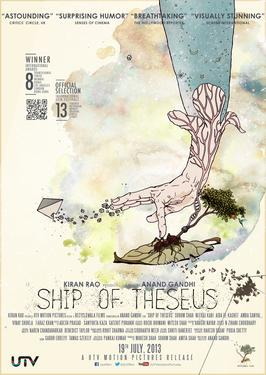

「Ship of Theseus」は、このパラドックスを物語の軸とした、3話構成のオムニバス映画である。言語は主に英語であり、インド製英語映画、つまりヒングリッシュ映画に分類することができるが、エピソードごとに主要言語は異なり、どちらともいえない部分がある。マルチリンガル映画と呼ぶのが最もふさわしいかもしれない。2012年のトロント国際映画祭で初めて上映されており、同年の東京国際映画祭でも上映済みである。インド本国での一般公開は2013年7月19日。DVDで鑑賞したが、監督の意思によりオンライン公開されており、検索すればネットで鑑賞・ダウンロードすることも可能である。

監督はアーナンド・ガーンディー。元々はテレビドラマ業界にいた人物で、長編映画はこれが初となる。DVDにはボーナス・コンテンツがあり、その中には彼が過去に作った短編映画「Right Here, Right Now」(2003年)と「Continuum」(2006年)も収録されていた。どちらもぱっと見は自主制作映画の域を出ないのだが、長回しを多用した独特のスタイルを既に確立しており、非凡な才能の片鱗を垣間見ることができる。また、プレゼンターとして、アーミル・カーンの妻キラン・ラーオの名前が入っており、注目である。

キャストは、舞台俳優を中心に、あまり聞いたことのない人ばかりを起用している。各エピソードの主演はアイダ・エルカシェフ、ニーラジ・カビー、ソーハム・シャーの3人だが、3人ともメインストリームの映画業界で活躍している俳優ではない。特にアイダ・エルカシェフについてはかなり特殊で、エジプト人。彼女の本業は映画監督である。ガーンディー監督とは映画祭で出会い、この映画のキャスティング・アシスタントとして仕事をする中で、彼女を起用するのが一番だとの結論に至り、このようになったのだという。

「Ship of Theseus」の3話を貫く要素は臓器移植である。各エピソードの主人公は何らかの形で臓器移植することになり、「テーセウスの船」よろしく、アイデンティティー危機に悩むことになる。

エジプト人映画監督アイダ・エルカシェフが主演の第1話では、ムンバイー在住の盲目のフォトグラファー、アーリヤが主人公だ。アーリヤはそのままエジプト人という設定で、母語としてアラビア語を話す。だが、主な会話は英語で、時々片言のヒンディー語も話す。アーリヤは元々健康な目を持っていたのだが、角膜の病気に罹って失明する。彼女は記録のためにカメラを持ち歩き、風景を撮影して回っていたのだが、ボーイフレンドのヴィナイの協力もあって、その写真に芸術的価値が認められるようになり、個展を開くまでになった。あるとき角膜のドナーが見つかり、アーリヤは角膜移植手術を受ける。手術は成功し、彼女は光を取り戻す。視力が回復した後もアーリヤは写真を撮り続けるのだが、途端に盲目だったときのような優れた写真が撮れなくなる。あるとき彼女はふと旅に出、ヒマーラヤ山脈の谷間で、美しい光景を眺めながら、カメラをバッグにしまう。

第2話の主演はニーラジ・カビー。主人公のマイトレーヤは、厳格な不殺生主義を遵守するジャイナ教の僧侶で、動物実験禁止の訴訟を起こしていた。ところが重度の肝硬変を患っていることが分かる。生体肝移植をすれば直るのだが、マイトレーヤは、肉食など、他の生き物の命と引き替えに生きることを普段から避けている上に、動物実験の上に成り立つ現代医学を認めない立場を取っており、自分の主義を変えず、手術を拒否する。マイトレーヤは、ジャイナ教の究極の儀式であるサッレカーナーを始める。これは、日に日に食べる食品の品目を減らして行き、究極的には餓死をすることである。マイトレーヤは弱って行き、遂に瀕死の状態になる。だが、そのときマイトレーヤは死よりも生きて活動し続ける必要性を感じ、手術を受け容れることを決める。

第3話で主演を務めるソーハム・シャーはこの映画のプロデューサーにも名を連ねている。物語は、彼の演じる株式仲買人ナヴィーンが腎臓移植を受けるところから始まる。ナヴィーンが退院したのも束の間、今度は祖母が足を怪我して同じ病院に入院する。ナヴィーンは独立運動家の家系で、祖母もそれに誇りを持っていたが、ナヴィーンは全く興味を示さず、金を儲けることだけを考えていた。祖母は看病するナヴィーンに説教をし、考えを変えるように促す。ところでナヴィーンは、その病院で簡単な治療を受けた貧しい男シャンカルが、病院に腎臓を盗まれたことを知る。ナヴィーンは、自分に移植された腎臓がそれではないかと疑うのだが、調べてみたところ、そうでないことが分かる。ただ、祖母の言葉の影響もあったのか、ナヴィーンはシャンカルを助けることにし、彼の腎臓を盗んだ張本人を調査する。その結果、ストックホルムに住むスウェーデン人の老人が腎臓の移植先であることを突き止める。ナヴィーンは迷わずストックホルムに飛び、その老人と会う。老人は、自分の腎臓が盗まれたものであることを知らず、それを聞いて酷くショックを受ける。しかし今更腎臓を返すことはできなかった。老人はすぐにシャンカルのところへ飛び、補償金として大金を渡す。訴訟などの手段で腎臓を取り戻そうとしていたナヴィーンはその金を受け取らないように指示するのだが、スラムに住むシャンカルは大金に目がくらみ、金を受け取ってしまう。ナヴィーンは結局何もできず落ち込むのだが、祖母は彼に優しい言葉を投げ掛ける。

これら3つのエピソードが語られた後、最後にエピローグとしてこれらをまとめる小話が最後に用意されている。臓器移植を推進するNGOからナヴィーンの元に手紙が届く。彼に腎臓を提供したドナーについて知る催しが企画され、そのドナーから移植を受けた人々が招待されていた。ナヴィーンが会場に行くと、そこにはマイトレーヤやアーリヤーの姿もあった。彼らは、洞窟探検家だったドナーが生前に撮影した洞窟の動画を鑑賞する。

以上が簡単なあらすじであるが、「Ship of Theseus」は決して安易な臓器提供プロモーション映画ではない。映画の最後に多少それらしき言及があるが、それをもってこの映画のメッセージとするのはあまりに短絡的だ。この映画はもっと哲学的な問いを問い掛けており、その手段としてたまたま臓器移植が選ばれただけである。以下、もう少し詳しく各エピソードを掘り下げて行く。

人は普段、自分と他人の境界、自分と外界の境界を自分の体の外延部と考えている。だが、他人の臓器を移植して生きることが可能となった今、その境界は次第に曖昧なものとなって来ている。果たして、他人の角膜を移植された後に見える風景は、依然として自分の感性でもって見たものと言えるのだろうか。

第1話は、盲目のフォトグラファーが光を得ることで芸術性のある作品が撮れなくなってしまうという物語である。盲目のとき、アーリヤは耳から聞こえて来る情報のみを頼りに写真を撮影していた。また、彼女の写真は必ず白黒であった。だが、彼女は目が見えないために自分で写真を評価することができない。よって、ボーイフレンドのヴィナイが、彼女の撮った写真を詳細に言葉で説明し、彼女は想像力を膨らませて、その写真に最終的なゴーサインを出すかどうか決めていた。長らくこのようなスタイルで作品を作って来たアーリヤだったが、視力を得た後、自らの目で見て撮影し、自らの目で写真を評価するようになる。これをきっかけに彼女の写真はカラーになっていた。だが、なかなか気に入った写真が撮れず、撮っては削除、撮っては削除を繰り返していた。

果たしてどちらが彼女なのだろうか。目が見えないときの彼女が撮った写真に、本当の意味での創造性を求めることができるのだろうか。音のみを頼りにシャッターを切っているだけであり、しかも自分で自分の作品を評価できないのである。かと言って、目が見えるようになった後の彼女は、流れ行く風景から永遠に残る一瞬を切り取ることができなくなる。フォトグラファーとしての彼女は死んでしまった。ただ、不思議と彼女に焦りや悔いはない。山間の美しい光景の中、彼女の心は清流のように澄み切っている。そもそも、盲目になる前の彼女はフォトグラファーではなかったのだ。視力を取り戻したら、写真家としての才能を失うことも不思議なことではない。結局、写真の才能を開花させていた頃の彼女の方が、仮の自分だったのだ。失った才能を惜しむよりも、本当の自分に戻ったことを喜び、この美しい光景を楽しむ。この話はそういう結論でいいのではないかと思う。

生きるために他の生物の命を奪うことは許されることだろうか。不殺生の考え方が強いインドにおいて、特にジャイナ教では、あらゆる生き物の殺生が禁じられている。その徹底ぶりは端から見ると滑稽なほどで、肉食を忌避するだけでなく、虫を飲み込まないように口の前に布を垂らしたり、虫を踏みつぶさないように一歩前をホウキで払いながら歩いたり、掘り起こすときに虫を殺すといけないということで根菜を食べなかったり、と言ったことが実践されている。では、臓器移植はジャイナ教の教義と矛盾しないだろうか。脳死状態の患者からの臓器移植は、生きるために他の生き物の一部を体内に取り込むという点で、肉を食べる行為と同じではなかろうか。

第2話は、敬虔なジャイナ教宗教指導者が、肝硬変によって死ぬか、それとも生体肝移植をして生き延びるか、の選択を迫られる物語である。ジャイナ教徒が主人公のインド映画は初めて観た。それだけでも特筆すべきなのだが、このエピソードが突き付けて来る問題はそれ以上に強烈である。人は、自分の命をなげうってまでも主義を守り通さなければならないのか。

マイトレーヤは単に寺院で静かに宗教生活を送るのに飽き足らず、動物実験を禁止するための訴訟を起こしていた。もちろん、これは今に始まった問題ではなく、動物愛護運動家を中心に、動物実験禁止は昔から求められている。技術の進歩により、動物実験をしなくても医学の進歩を達成することができるというのが主な根拠だ。それに対して、動物実験禁止の支持者が医療行為を受けるのはおかしいという批判も以前からある。現代医学は動物実験によって成り立っているのであり、動物実験の否定は医学の否定という訳だ。このような議論は劇中での裁判の中でも行われていた。また、動物実験の映像も挿入される。

マイトレーヤ自身が肝硬変を患ったことで、臓器移植の是非が問題として浮上し、マイトレーヤはジレンマに陥る。裁判はまだ途中であり、生き延びて彼が裁判を主導しなければ、彼の活動は失速してしまう可能性がある。だが、生き延びるには、日頃から動物実験の元凶と決めつけている現代医学の助けを借りなければならない。しかも、臓器移植ということで、他の生き物の命を一部でも奪う行為になる。マイトレーヤにとって、臓器移植そのものがアイデンティティーの崩壊を意味した。彼は迷わず死を選び、サッレーカナーを始める。ただ、最終的に彼は生を選び、手術を受ける。

マイトレーヤのその後については多く明らかにはされていない。エピローグのところで移植手術を終えた彼が登場するので、生き延びたことは確かだ。ただ、そのときの服装が、ジャイナ教僧侶のものではなく、普通の私服であったことから考えると、彼は移植後に僧侶を止めた可能性がある。この辺りは観客の判断に任されていると言っていいだろう。

臓器を移植されることで、その人の性格も変わるのだろうか。その人の人生観に、ドナーの人生観が反映されることはあるのだろうか。もしくは、人に影響を与えるのは臓器ではなくやはり人であり、臓器移植によって人が変わるということは起こり得ないのだろうか。

第3話は、腎臓を移植された直後の男が、腎臓を盗まれた貧しい男のために奔走する話である。主人公のナヴィーンは、気高い独立運動家の家系に生まれながら、「世の中、金が全て」を地で行く株式仲買人であった。だが、そんな彼が、スラム街に住む見知らぬ男のためにスウェーデンまで飛ぶ。もちろん何の見返りも期待できない。ただ良心と善意に従っての行動である。彼を変えたきっかけと考えられる出来事は2つあった。ひとつは腎臓を移植されたこと。もうひとつは、入院した祖母から説教を受けたことである。

監督の意向としては、おそらく臓器移植がナヴィーンを変えたという結論ではないだろうと思う。彼を変えたのはやはり祖母の怪我と彼女の言葉がきっかけであり、人の人生を変えるのは、臓器などの形あるものではなく、言葉であったり生き様であったり、形のないものだ。形のないものこそ価値がある。現に、彼がストックホルムまで行ってあらゆる手段を尽くしながら目的を達成できず落ち込んでいたときに祖母が投げ掛けた素朴な言葉は、どんな薬や医療行為よりも彼を勇気づけた。その言葉は、「何かをしたから何かが起こったのだ」というものだった。

人生を変えたという意味では、腎臓を盗まれたシャンカルの人生は変わってしまった。突然の大金を手にし、彼は全ての悲しみを忘れてしまう。皮肉なのは、金が全てだと考えていたのはナヴィーンの方だったことだ。そんな彼が、金を受け取って喜ぶシャンカルを制止しようとする。いつの間にか彼も、金は全てではないと考えるようになっていたのだった。

「Ship of Theseus」の全3話は臓器移植でつながっているのだが、臓器移植が結論として人生に影響を与えなかったという点で、第3話だけ少し外れている。また、このエピソードは、臓器盗難という社会問題を取り上げていた点でも特殊である。悪質な病院が貧しい人の臓器を勝手に取り出し、必要としている裕福な人に売り渡してしまう。しかも売り先は外国人ということまである。最もメッセージ色の強いエピソードだったと言えよう。

アーナンド・ガーンディーという監督は今までノーマークだったが、この「Ship of Theseus」、そしてDVDに特典として収録されていた短篇2本を観ただけで、インドにはまだこんな突出した才能を持つ監督がいたのかという驚きに満ちた感動を覚えた。ただ、まだ彼の実力は未知数だ。結局「Ship of Theseus」も、形式上は長編映画の形を取っているが、実際には短篇を並べたオムニバス映画なので、まだ彼の長編映画を作る腕前がはっきりと明らかになった訳ではない。もしくは短篇専門の映画監督として今後もこの才能を磨き上げて行くのであろうか。どちらにしろ、将来が楽しみな監督である。「Ship of Theseus」は間違いなく2010年代のインド映画の傑作に数えられるだろう。