話を作ることにかけてはインド人の右に出る者はいないという程で、インド人と接していると、よくも皆いろいろな場面でいろいろな言い訳が出て来るものだと感心する。この点については階層の差も何もない。その影響が必ずあるのだろう、インドは世界で最たる説話の宝庫であり、説話の最新形態といえる映画においても、製作本数や観客動員数において世界最大規模を誇っている。当然、映画のストーリーの多くも、それら過去の遺産を土台にしている。よって、頻繁に、過去から民族に蓄積されてきている説話の知識を試されることになる。特に「ラーマーヤナ」の知識がないと十分な理解ができない映画は多く、インド映画を楽しむ上で最低限の教養といえるだろう。

「ラーマーヤナ」ほどではないが、パンジャーブ地方に伝わる悲恋物語「ヒールとラーンジャー」も、ヒンディー語映画では頻繁に参照される物語のひとつだ。家出をした青年ラーンジャーが、雇われ先の家の娘ヒールと恋に落ちるが、二人の仲はヒールの家族には認められず、ヒールは別の男と結婚させられ、ラーンジャーは追い出される。ラーンジャーはジョーギー(遊行者)となって各地を放浪し、偶然ヒールと再会を果たす。紆余曲折を経て二人は結婚することになるが、結婚式当日にヒールは毒殺され、ラーンジャーも後を追う。こんなあらすじの物語である。チェータン・アーナンド監督による1970年の「Heer Raanjha」をはじめ、今まで何度も映画化されてきているし、劇中の台詞や歌詞などで引用されることも多い。例えばマニ・ラトナム監督「Raavan」(2010年)では「Ranjha Ranjha」という挿入歌があったし、「Rockstar」(2011年)ではヒロインの名前がヒールであった上に、ストーリーにも若干「ヒールとラーンジャー」の影響を見出すことができる。

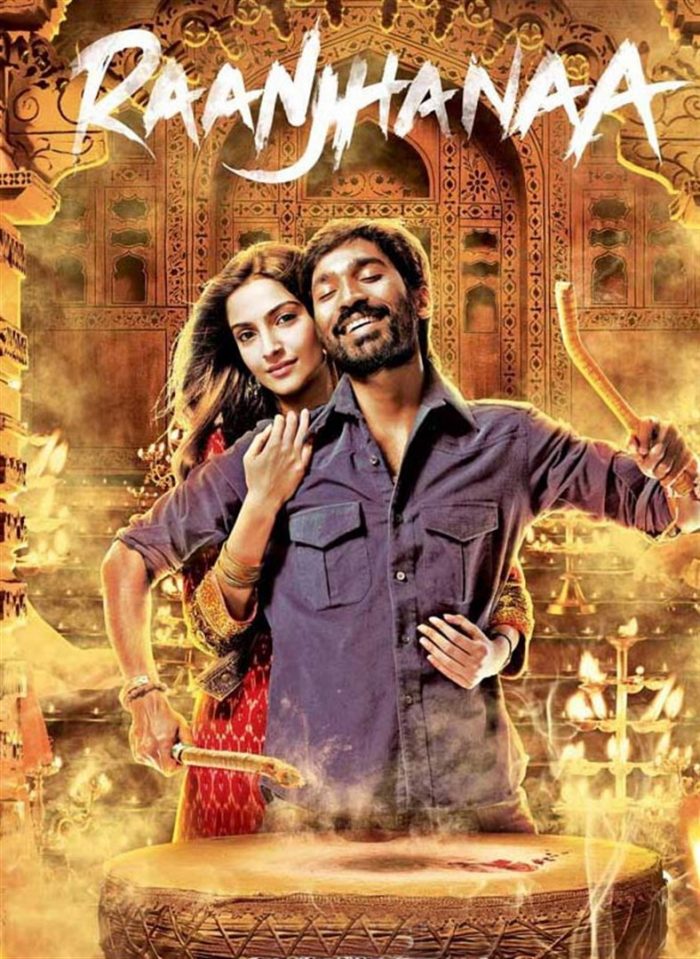

2013年6月21日に公開された「Raanjhanaa」は、ズバリ「ラーンジャー」の同義語である「ラーンジャナー」をタイトルとした映画だ。インド人ならタイトルを見ただけで、この映画が悲恋物語であること、少なくともロマンス映画であることを予想できる。

監督は「Tanu Weds Manu」(2011年)のアーナンド・L・ラーイ、音楽はARレヘマーン、作詞はイルシャード・カーミル。キャストは、ダヌシュ、ソーナム・カプール、ムハンマド・ズィーシャーン・アユーブ、スワラー・バースカル、シルピー・マルワーハー、アバイ・デーオールなどである。ちなみに主演のダヌシュはタミル語映画界のスターで、スーパースター、ラジニーカーントの娘婿である。ただ、彼の知名度が全国区となったのは、2012年に彼が歌ったタミル語ソング「Why This Kolaveri Di」の頃であろう。タミル語の歌にも関わらず、その奇妙な歌詞が大受けし、インド全土で人気となった。

「Raanjhanaa」の興行成績は「ヒット」とされている。僕が個人的にこの映画に思い入れを持った理由は、ソーナム・カプール演じるヒロインのゾーヤーがジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の学生という設定だからだ。ソーナムはJNUの雰囲気を研究するためにキャンパスを訪れているが、それは僕がまだJNUにいた頃の話である。また、カメオ出演のアバイ・デーオールもJNUの学生活動家という設定であるが、彼も「Shanghai」(2012年)のプロモーションのときにカルキ・ケクランと共にJNUを訪れている。他にマノージ・バージペーイーやイルファーン・カーンなどもJNUで学生と交流を持ったりしており、この頃はJNUが俄かにヒンディー語映画界でトレンドとなっていた。「Raanjhanaa」のロケがJNUで行われたわけではないが、キャンパスの雰囲気や学生たちの言動・ファッションなど、JNUらしさがよく再現されていたと思う。

代々ヴァーラーナスィーに住むタミル・ブラーフマンの息子クンダン・シャンカル(ダヌシュ)は、バナーラス・ヒンドゥー大学(BHU)で教鞭を執るイスラーム教徒の教授ハイダル、通称グルジーの娘ゾーヤー(ソーナム・カプール)に幼少の頃から一目惚れしており、彼女を遠くから眺める毎日を送っていた。そんなクンダンを、親友のムラーリー(ムハンマド・ズィーシャーン・アユーブ)は温かく見守っていたが、近所に住む警察官の娘ビンディヤー(スワラー・バースカル)はクンダンにゾッコンで、ゾーヤーをライバル視していた。 ある日、クンダンは勇気を出してゾーヤーに告白をする。当然、平手打ちを喰らうが、それでもクンダンは満足であった。来る日も来る日もゾーヤーに告白を続け、平手打ちを喰らい続ける。ようやく彼女は心を許すが、クンダンがヒンドゥー教徒であることが分かると、彼を拒絶する。クンダンは彼女の前で手首を切る。この事件はゾーヤーの家族にも知れ渡り、ゾーヤーはアリーガルに送られてしまう。クンダンはヴァーラーナスィーで彼女の帰りを待ち続ける。 8年後、ようやくゾーヤーが帰省することになった。クンダンは駅まで迎えに行くが、ゾーヤーは彼のことを覚えていなかった。この8年間、クンダンはグルジーの家で小間使いなどをして信頼を勝ち取っていたため、ゾーヤーの家への出入りは自由であった。何度かの試行錯誤の後、ようやくゾーヤーはクンダンのことを思い出す。だが、ゾーヤーはクンダンと結婚する気など毛頭なかった。それでも彼女はクンダンを信頼しており、お見合い結婚をさせられそうになると、クンダンの協力を得てそれを破談に持ち込む。クンダンは必死に彼女に尽くすが、ゾーヤーは、デリーに恋人がいることを明かす。ゾーヤーに頼まれ、クンダンは彼女がその恋人と結婚できるように手配をすることになる。 ゾーヤーの恋人はアクラム・ザイディー(アバイ・デーオール)というイスラーム教徒であった。JNUの学生政治団体のリーダーで、先日AICPという左翼政党を立ち上げたところであった。クンダンはグルジーを説得し、二人の結婚を認めさせる。同時に、クンダンはゾーヤーとアクラムの結婚式の日にビンディヤーと結婚することを決める。ところが、ひょんなことからアクラムが実はジャスジート・スィンというスィク教徒であることを知ってしまう。クンダンはゾーヤーの家に駆け付け、その秘密をばらす。ジャスジートは袋叩きに遭い、線路脇に捨てられる。クンダンはジャスジートを見つけ出し、病院に搬送する。また、ゾーヤーは手首を切って入院していた。さらに、クンダンは自分の結婚式をすっかり忘れていた。彼は父親から勘当され追い出される。全てが無茶苦茶になってしまった。 ジャスジートの両親がパンジャーブ州からヴァーラーナスィーまで来て、ジャスジートを故郷に連れ帰った。クンダンは、やはりゾーヤーはジャスジートと結ばれるべきだと考え直し、ゾーヤーをジャスジートの家まで送り届けようとする。しかし、そこではジャスジートの葬儀が行われていた。失望の中、ゾーヤーは行方をくらまし、クンダンも放浪しながらヴァーラーナスィーへ帰ることになった。ところが、ゾーヤーがヴァーラーナスィーに帰っていないことを知り、彼は急遽デリーへ向かう。 やはりゾーヤーはデリーに戻っており、ジャスジートの後継者として政治運動に没入していた。クンダンは彼らの仲間に入れてもらい、持ち前の交渉力で頭角を現し、AICPになくてはならない存在となるが、ゾーヤーは、恋人の死の原因を作った彼を決して受け入れようとしなかった。 やがて州議会選挙が行われようとしていた。ジャスジートによって創設され、ゾーヤーが率いるAICPは、数議席を獲得する勢いであった。州首相はAICPを取り込もうとし、ゾーヤーとクンダンの仲に目を付ける。そしてゾーヤーと密会し、ウィンウィンの計画を打ち明ける。それは、選挙直前にクンダンを暗殺することであった。クンダンがいなくなれば、ゾーヤーはAICPの押しも押されぬリーダーとなるし、与党はAICPから閣外協力を得て安定政権を確立できるという算段であった。 クンダンは、親しくしていた警察官からこの計略を聞いていた。しかし、彼はゾーヤーのことを心から愛していたため、ゾーヤーの指示通りに選挙集会に登壇し、計画通りに銃撃を受ける。そして、ゾーヤーに見守られながら息を引き取る。また、ゾーヤーは記者会見の場で、自分と州首相がクンダンの暗殺に関与したことを暴露する。

インド人の恋愛観をよく表現した映画だと感じた。おそらく日本人の多くは、クンダンの一途な愛やゾーヤーの気まぐれな対応など、あまり理解できないのではないかと思う。ソーナム・カプールにとってはキャリアベストの演技であるが、それでも元々演技力に難のある女優なので、彼女の演技力の不安定さが、そういう印象をさらに強くする恐れもある。しかし、インドで現実を見て来た者の目には、非常にリアルな恋愛映画だと感じられた。

僕は基本的に一目惚れフォーマットの恋愛映画は低く評価している。恋愛映画の主眼は、「なぜ人は人を好きになるのか」を研究することにあると考えており、一目惚れはその命題から逃げているからである。人が人を好きになる過程を丁寧に追う恋愛映画こそが真の恋愛映画で、「好きになってからどうするか」は本来あまり重要ではない。「Raanjhanaa」は典型的な一目惚れフォーマットの映画であり、そういう意味では物足りなさもあった。だが、クンダンがゾーヤーに一途に尽くし続ける様子は、バクティやスーフィズムといった、神様に全てを委ねる信仰形態に通じるものがあり、「Raanjhanaa」というタイトルをわざわざ冠したことから考えても、この映画は特別に「好きになってから」を中心に評価すべきであろう。単純なストーカー映画として切り捨てるべきではない。

一番印象的なのは、クンダンが中盤でゾーヤーの結婚式を手伝う姿と、終盤でゾーヤーに見送られて演説台に立つ姿である。どちらも、愛する人のための自己犠牲だ。

自分の好きな人が別の人と結婚する結婚式に出席したり、それを手伝ったりする心理は、もしかしたら日本人にはあまり理解されないかもしれない。だが、インドにおいて実際に周囲の友人などでそういう様子を何度も見聞しているので、非現実的だとは到底思えない。インドではまだまだ恋愛結婚が認められないことが多く、親の決めた相手とのアレンジドマリッジが大半を占める。たとえ長年付き合っていた恋人がいても、経済的理由や家族最優先の考え方などから、アレンジドマリッジを決断する人は多い。そして、自分の結婚式に自分の(元)恋人を招くということも少なくない。だから、自分の恋人の結婚式に出席するという、日本人なら気が狂いそうな状況がしばしば生じる。そういうときにどういう態度を取るのか、取るべきなのか、それはいろいろであろう。だが、本当にその人のをことを愛していたら、その人の結婚式に出席し、その人の幸せな門出を願うというのもひとつの選択肢であろうと思う。好きな人のために、どれだけ自己犠牲をすることができるか、それが愛の試練なのである。このことを理解できると、インドの他の恋愛映画もかなり身近になる。

終盤でクンダンが、殺されると分かっていて演壇に立つシーンも、自己犠牲そのものである。今度は彼は自分の命まで差し出す。愛する人が自分に課した試練を断ったり、それから逃げたりしたら、「ラーンジャー」は失格である。愛する人に与えられた死を喜んで受け入れることこそが、インド恋愛の美学である。彼のその愛と勇気は無駄には終わらなかった。最後に彼は、愛するゾーヤーに見守られながら息を引き取るという、最高の栄誉を勝ち取るのである。

クンダンが無償の愛をゾーヤーに注ぎ込む一方で、ゾーヤーの態度はかなり自己中心的である。クンダンをいいように利用したという見方もあるだろう。だが、この二人のすれ違いは、単なる片思いという訳でもない。クンダンはヒンドゥー教徒でゾーヤーはイスラーム教徒だが、宗教の違いが決定的な壁になったわけでもない。二人を分けたのは、都市と地方の間の壁だといっていいだろう。ゾーヤーは日本でいう中学校3年生ぐらいの年齢でアリーガルに送られ、その後デリーの大学に進学した。特にJNUは自由な気風で知られる大学院大学であり、ここでゾーヤーは都会の風に吹かれることになる。いつしか学生政治運動に関わるようになり、民衆の力でインドを変えるという若者らしい理想に駆られる。一方、クンダンは生まれも育ちもヴァーラーナスィーで、ゾーヤーから見たら田舎者である。彼の視野も小さく、ゾーヤーが見ている世界を見られていない。ゾーヤーは、自分と同じ知性や理想を持った相手との結婚を望むがために、クンダンを受け入れることができなかったのである。都市と地方の格差を、恋愛や結婚という視点から浮き彫りにしたといえる。

また、クンダンを演じたダヌシュには悪いが、いかにもいいところのお嬢様風のソーナム・カプールに比べると、彼の風貌はごくごく庶民的だ。肌の色も釣り合っていない。ダヌシュを起用したのは、第一には彼の演技力を買ってだとは思うが、おそらくはソーナムとの外見的格差も強調したかったのだろう。宗教関係なく、クンダンにとってゾーヤーは高嶺の花だった。

ただ、ゾーヤーにはヴァーラーナスィーに頼れる相手がいなかった。一番頼れるのは何といっても家族だが、もし家族に相談できないような問題が発生したら、途端に相談相手に窮する。女性の相談相手はいるかもしれないが、機動力のある男性の相談相手となると、家族の外にはなかなか得られない。これも田舎特有の現象であろう。だから、ゾーヤーにとってクンダンは非常に頼りやすい相手だった。ゾーヤーは確かにクンダンをいいように利用したのだが、これは他に選択肢がなかったからであり、そう責められることでもないと感じる。元々インド人は人を利用するのが得意なので、変に感じることはない。ごく普通の態度であろう。

しかしながら、ゾーヤーよりもビンディヤーの方により感情移入してしまうのは否めない。クンダンが幼少の頃からゾーヤーに一途に恋をしていたのと同じかそれ以上に、ビンディヤーはクンダンを愛していた。そしてその愛を表現するのを躊躇してもいなかった。クンダンとゾーヤーのゴタゴタの中で一番辛い思いをしたのはビンディヤーであったといっていいだろう。やっとクンダンと結婚できると思ったら、彼は結婚式に現れず、勘当されて行方をくらませてしまう。劇中で彼女に何の救いも差し伸べられなかったのは、後味を悪くさせた。

アバイ・デーオールが演じたアクラム・ザイディーもといジャスジート・スィンは、生来のリーダーであり、ウィットに富み、都会に出て来たばかりのゾーヤーにとって容易に憧れの対象となりえる男性だった。だが、クンダンが許せなかったのは、彼がゾーヤーの家族を騙して彼女と結婚しようとしていたことだ。もちろん嫉妬もあっただろうが、田舎育ちの彼にとって愛は神聖なものであり、それが踏みにじられることが許せなかった。彼の行為はジャスジートの死を引き起こしてしまう。

彼の死の前後に流れる「Piya Milenge」は、映画全体で描かれている恋愛が、世俗的なものに限らず、形而上のものを含むことを示唆している。ひたすらゾーヤーの愛を求め、彼女の出す試練に耐え続け、最後には命まで差し出すクンダンの姿は、神を希求する人間そのものである。彼はゾーヤーと結婚することはできなかったが、ゾーヤーへの愛を貫き続けることで、恋愛の勝者となった。神との合一を求めるスーフィズムの哲学に従うならば、彼は死によって神との合一を成し遂げたのである。

ARレヘマーンが手掛けた楽曲の数々はどれも素晴らしい。しかも適材が適所に差し挟まれる。先に挙げた「Piya Milenge」は物語の転機で流れる上に映画の定義付けをする重要な曲であるし、ゾーヤーの帰りを待ちわびるクンダンの踊る気持ちを歌い上げた「Tum Tak」も非常に美しく耳に残る曲だ。古都ヴァーラーナスィーに生きる人々の性質を風刺した「Banarasiya」もコミカルな曲であるし、タイトルソング「Raanjhanaa」の群舞もいい。ストーリーと挿入歌が互いにシナジー効果を生んでいる好例である。

最初はヴァーラーナスィーの狭い路地から話が始まるが、中盤にパンジャーブ州を経てデリーのエリート大学JNUに舞台が移る。そして一気に世界が開けると同時に、単純な恋愛映画に政治劇的な要素がミックスされる。この急転回も見事だ。

「Raanjhanaa」は、ヴァーラーナスィー、デリー、パンジャーブと舞台が移動し、田舎の恋愛劇からデリーの学生運動まで、意外に広範な角度から物語を見せており、飽きさせない展開の映画だ。「ヒールとラーンジャー」を下敷きにして、ひたすら尽くし続ける恋愛が描かれ、しかもそれは世俗的な恋愛に留まらず、スーフィズムの哲学に裏打ちされた、神への愛への昇華を見出すこともできる。タミル語映画界のスター、ダヌシュがヒンディー語で好演しているし、ソーナム・カプールの本気の演技も楽しめる。北インドの土の匂いが存分に香り立つ、優れた恋愛映画の一本といっていいだろう。