本日紹介する「David」という映画は、2013年2月1日に公開されている。この月は、11年7ヶ月に及ぶインド滞在の最後の月で、荷物の整理やその他諸々の作業に追われていた。また、無理矢理時間を捻出してアンダマン旅行を決行した。そのため、ほとんど映画を観ることができなかったのを覚えている。「David」は興行的にはフロップに終わったのだが、プロットやヴィジュアルから特異な映画であることは感じ取っており、是非落ち着いたら観てみたいと思っていた一作だ。最近は、手元にある最新映画のDVDをほぼ見尽くした感があり、2013年の映画も掘り起こして鑑賞する余裕ができている。

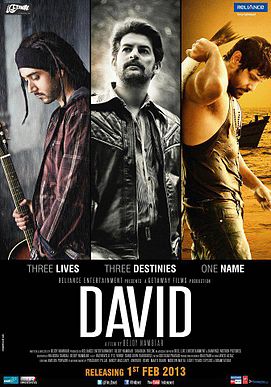

「David」の監督はビジョイ・ナーンビヤール。ケーララ州コチ出身のマラヤーリーで、監督としては「Shaitan」(2011年)でヒンディー語映画デビューをしている。「David」は同時に2言語のバージョンが作られており、キャストやストーリーが微妙に異なる。僕が観たのはヒンディー語版の方である。レモ・フェルナンデス、プラシャーント・ピッライ、マイキー・マカレーなど、複数の音楽家が作曲に参加している他、作詞家もトゥラーズやアンクル・ティワーリーなど多岐に渡る。オムニバス形式になっており、タミル語映画界のヴィクラム、ヒンディー語映画界のニール・ニティン・ムケーシュ、インド系カナダ人俳優ヴィナイ・ヴィールマーニーの3人がそれぞれ主演を務めている。他にタブー、ラーラー・ダッター、イーシャー・シャルワーニー、モニカ・ドーグラー、シータル・メーナン、ナーサル、ニシャーン、ラーム・カプール、ミリンド・ソーマン、サウラブ・シュクラー、サティーシュ・カウシク、ローヒニー・ハッタンガーディー、ジョン・ヴィジャイなどが出演している。

物語は、1975年のロンドン、1999年のムンバイー、2010年のゴアを舞台に、3人のデーヴィッドを主人公にして進む。 1975年のロンドン。インド政府は、インドで同時多発テロを起こした首謀者イクバール・ガーニー(ラーム・カプール)を暗殺するためにエージェントを送り込む。ガーニーはロンドンのイスラーム教徒コミュニティーを牛耳っていた。ガーニーにはジャハーンゼーブという実の息子がいたが、放蕩息子で手を焼いていた。その代わりにガーニーが一番かわいがっていたのが、死んだ親友の息子デーヴィッド(ニール・ニティン・ムケーシュ)であった。ガーニーはデーヴィッドを実の息子のように育てており、デーヴィッドはガーニーに絶対の忠誠を誓っていた。また、デーヴィッドはガーニーが養育する女性ヌール(モニカ・ドーグラー)と恋仲にあった。 ある日、インド政府から送り込まれたエージェントの狙撃を受けるが、狙いが外れ、ガーニーは助かる。デーヴィッドはすぐに狙撃手を追い、隠れ家まで辿り着くが、そこでガーニーの身辺調査を目の当たりにし、父親の死に疑問を持ち始める。父親を殺したのはガーニーなのではないか、母親はガーニーの愛人だったのではないか。デーヴィッドはエージェントを殺さず、エージェントもデーヴィッドを泳がせた。 その頃、ガーニーの家ではヌールがジャハーンゼーブと無理に結婚させられていた。ジャハーンゼーブの堕落振りに愛想が尽き、その荒療治としての結婚であったが、ガーニーはデーヴィッドとヌールの想いを知らなかった。デーヴィッドは荒れるが、ヌールは決してジャハーンゼーブに体を許さず、逆にジャハーンゼーブの方が家出をしてしまう。 そんな中、刻一刻とエージェントによるガーニー暗殺の日が近付いていた。デーヴィッドはその直前にガーニーに自分の母親との関係を問う。そこにエージェントの襲撃があるが、デーヴィッドは身を盾にしてガーニーを守る。それでも銃弾は2人に容赦なく浴びせられ、二人は絶命する。しかし、ヌールの胎内にはデーヴィッドの子供が宿っていた。 1999年のムンバイー。ミュージシャンを目指すデーヴィッド(ヴィナイ・ヴィールマーニー)は神父をする父親ノエル(ナーサル)や2人の姉妹と共に中産階級の暮らしを送っていた。ある日、デーヴィッドのデモテープが有名音楽プロデューサーの目に留まり、米国ツアーに同行することになる。大喜びも束の間、ヒンドゥー教至上主義政党の政治家マールティー・ターイー(ローヒニー・ハッタンガーディー)が家の前に群衆を伴って現れ、父親を引きずり出して侮辱する。以後、父親はトラウマに苛まれることになった。当然、デーヴィッドの米国行きは立ち消えとなった。 デーヴィッドはまず、マールティー・ターイーと共に群衆を率いてやって来たラーナーデー・バーイー(ジョン・ヴィジャイ)に、なぜ父親を侮辱したのか質問しに行く。何度かリンチに遭った挙句、ようやくマールティー・ターイーの命令で行ったことを話す。今度はデーヴィッドはマールティー・ターイーの事務所に押し掛ける。マールティー・ターイーは少数派に対する偏見を露わにし、自己の行為を正当化して、デーヴィッドを追い返す。 そこでデーヴィッドはマールティー・ターイーを暗殺しようと、刃物を持って彼女の演説集会を訪れる。ところが、その集会で狙撃されたのは、警備に当たっていた警官だった。その男は、かつてロンドンでガーニーとロンドンのデーヴィッドを殺した張本人で、デーヴィッドの息子イクバール(ニール・ニティン・ムケーシュ)が復讐のために暗殺したのだった。この事件によって会場は大混乱となり、ムンバイーのデーヴィッドはマールティー・ターイーを殺すチャンスを失い、手ぶらのまま家族の元に帰る。父親は既にかなり回復していた。 2010年のゴア。デーヴィッド(ヴィクラム)は結婚式で花嫁に逃げられたショックから、飲んだくれた生活を送っていた。彼は花嫁を殴ることで恐れられており、以後誰からも結婚式に呼ばれなくなった。彼は死んだ父親(サウラブ・シュクラー)の魂と会話することができ、二人は良き飲み仲間となっていた。また、マッサージ・パーラーを経営するフレニー(タブー)は良き相談役であった。 あるとき、親友のピーター(ニシャーン)が結婚することになる。その相手は、聾唖のロマ(イーシャー・シャルワーニー)であった。デーヴィッドはロマに一目惚れしてしまい、彼女も自分のことを好きだと思い込むようになる。フレニーからは、ピーターとロマの結婚式の日に異議を唱えてロマの真意を聞き出すことを提案される。デーヴィッドはすっかりその気になるが、いざ結婚式でロマの幸せそうな笑顔を見ると、言い出せなくなってしまう。とうとう結婚式は終わり、デーヴィッドは落ち込む。だが、神父はデーヴィッドに、今日の彼の行動は誰にでもできるものではないと諭される。その神父の名前もデーヴィッドであった。

異なる時代に生きたデーヴィッドという共通の名前を持った男3人を主人公にするという、非常に変わった着想の映画だった。「デーヴィッド」と言えば旧約聖書などに登場する英雄ダヴィデを語源とする名前だ。だが、3人の登場人物が、ダヴィデの生涯と何らかの関係を持っているとは思えない。ダヴィデの神話で最も有名なのは、ゴリアテを投石器で倒した逸話だが、それについても特に関連性を見出せなかった。何の理由もなくデーヴィッドという名前を使ったのだと取りあえず考えるしかない。

1975年ロンドンのエピソードと、1999年ムンバイーのエピソードは関連をしているが、2010年ゴアのエピソードは完全に独立している。ジャンルはそれぞれ異なり、敢えて分類するならば、ロンドンの話はスパイ&ギャング映画、ムンバイーの話は政治劇、ゴアの話はロマンス&ファンタジーとなる。キャストのみならず、撮影監督をそれぞれのエピソードで変えているため、画作りはかなり異なる。ロンドンのシーンでは必ず白黒となり、ゴアのシーンは色あせたような色使いが多用されている。

ロンドンのエピソードでデーヴィッドが直面したのはアイデンティティー危機だ。父親の死の後、育ての親となってくれたガーニーに対して絶対の忠誠を誓って来たが、一連の事件の中でガーニーが父親の仇である可能性が浮上する。また、母親がガーニーの愛人だった可能性も出て来て、さらにはデーヴィッドがガーニーの実の息子であることもほのめかされていた。これらの新事実が短い期間の中でデーヴィッドに浴びせかけられ、彼は誰に何をぶつけていいのか分からなくなる。最期にデーヴィッドはガーニーと共に殺されてしまう訳だが、その前に彼はガーニーにざっくばらんに質問をしている。母親とはどういう関係だったのか、と。その答えは観客には提示されていない。だが、エージェントによる襲撃を受けたガーニーを身を挺して守ったデーヴィッドの態度からすれば、それはデーヴィッドにとって好ましい返答だったと推測される。よって、ロンドンのエピソードは、表向きはギャング映画の色彩が濃いが、内実は家族愛の映画だと言える。デーヴィッドにはヌールという恋人がおり、彼女との関係にも大きな試練が訪れる訳だが、その点はサラリと描かれていただけであった。

ムンバイーのエピソードもデーヴィッドと父親との関係を軸に物語が動く。デーヴィッドの父親ノエルは、ミュージシャンを目指す息子の現在に満足しておらず、顔を合わせれば小言を言っていた。デーヴィッドの方も父親とは少しだけ距離を置いていた。だが、父親が公衆の面前で侮辱を受けたことで、父親のために復讐の鬼となる。最終的に彼は政治家マールティー・ターイーまで辿り着く。彼女が父親を侮辱したのは、宗教を「マーケティング」に使い、選挙を有利に戦うためだった。それを聞いてさらに怒りを増長させたデーヴィッドは、マールティー・ターイーを暗殺しようとするが、タイミングを失う。だが、そのおかげで彼は元の平和な生活を取り戻せそうだった。ムンバイーのエピソードは、宗教を道具にして選挙を戦うインドの選挙への警鐘もあったが、それよりも「許し」の方が強いメッセージとなっていたと感じた。ただ、デーヴィッドは自らの意思でマールティー・ターイーを許した訳でもなく、彼が本当に彼女を許したのかは曖昧なままだった。

ゴアのエピソードは一番分かりやすかったのではなかろうか。デーヴィッドは、親友ピーターの結婚相手ロマに横恋慕してしまい、思い悩む。あの手この手を使って何とかしようとするが、その度に「神様からのメッセージ」があり、失敗に終わる。そこで結婚式の当日に土壇場でピーターとの結婚を止めようとするが、ロマの屈託のない笑顔を見て思い留まる。だが、デーヴィッドを名乗る神父から、自己犠牲は誰にでもできないと諭され、デーヴィッドは幾分気を取り直す。そんな心温まる小話だった。

これら3つの話に共通していたのは、主人公が「デーヴィッド」であるという点以外では、主人公が何か取り返しの付かないような大きなことをしようとしていて、直前でそれを思い留まるという点であろう。ただ、それが何かさらに大きなメッセージにつながっているという訳でもなく、消化不良に見なされても仕方がないところがある。3つの話をランダムに散りばめながら、それぞれの話に観客が付いて来られるように構成する力は並外れている。脚本、映像、キャスティングなど、様々な点において実験的な作品であり、ビジョイ・ナーンビヤール監督の野心が詰まった映画だ。素直に楽しむことができた。

「David」は、3人のデーヴィッドが異なる時代に何らかの仕事を成し遂げようとし、直前で思い留まるという3つの小話がパッケージされたオムニバス形式の映画だ。それぞれのエピソードで味付けがだいぶ異なり、またこの内の2つは一応関連している。同名の登場人物が3人(正確には4人)登場し、オムニバスのために多くの登場人物が出て来るのだが、それぞれのエピソードに特徴が付けてあるためか、驚くほど展開が分かりやすい。その点は高く評価できるし、単純に楽しめる映画だ。興行的には振るわなかったようだが、隠れた逸品と言っていいのではなかろうか。