ヒンディー語映画の中心地と言えばムンバイーであり、ムンバイーの旧名ボンベイとハリウッドの掛け合わせから、ヒンディー語映画産業は「ボリウッド」と呼ばれている。マラーティー語話者が大多数を占めるマハーラーシュトラ州の州都ムンバイーにヒンディー語映画の中心地があることは一見奇妙に見える。だが、歴史を紐解いてみるとその理由は自ずと見えて来る。端的に言えば、ムンバイーを含む海に面した地域はいち早く英領植民地となり、西洋の文化の影響を受けて来た一方、ヒンディー語圏は内陸部にあり、海側の地域から始まった英国支配や西洋文化流入は比較的後になってからヒンディー語圏に到達した。当時最新技術だった映画も、ムンバイーなど英国支配が深く浸透した地域から受け容れられて行った。その一方で、当時からインド全土のリングアフランカとして機能して来たのがヒンディー語またはウルドゥー語であり、インド人による映画制作が始まり、トーキー映画が導入されたときに、全国的な収益を上げられる言語として自然とヒンディー語またはウルドゥー語が選ばれたのだった。ヒンディー語映画の中心地としてのムンバイーの地位は未だに揺るいでいない。多くのヒンディー語映画がムンバイーを舞台にし、ほとんどのヒンディー語映画関係者がムンバイーに住んでいる。

しかしながら、最近デリーを舞台にし、デリーでロケが行われたヒンディー語映画が増えて来ており、一種の流行のようになっている。デリーの空気や光線はムンバイーのそれとは明らかに異なっており、映像からして従来のヒンディー語映画とは一線を画した印象を観客に与えられるのがデリー・ロケの強みだ。「Lakshya」(2004年)でデリーの風景が出て来たときには目新しい印象を受けたものだが、最近ではデリー・ロケは全く珍しいものではなくなり、映画の題名にまで「デリー」が登場することが出て来た。もちろん過去にも「New Delhi」(1956年)や「Tarzan Comes to Delhi」(1965年)などの映画があった訳だが、最近は「Delhi Hights」(2007年)、「Delhi-6」(2009年)など立て続けに「デリー映画」が続いており、本日(2011年7月1日)公開の「Delhi Belly」もその一本となっている。題名に「デリー」は含まれないが、全編または大半をデリーで撮影した映画を数えて行ったら切りがないが、「Oye Lucky! Lucky Oye!」(2008年)や「Band Baaja Baaraat」(2010年)などがよくデリーの雰囲気をスクリーンに再現したヒット作となっている。

最新映画「Delhi Belly」の題名になっているデリー・ベリーとは直訳すればデリー腹で、つまりは旅行者性下痢のことである。別にデリーでなくても、またはインドでなくてもいいのだが、海外に旅行した際に水が合わなかったり食べ物が変わったりで下痢になることはよくある。それを俗称でデリー腹と言う。一種の病名であるため、映画の内容がデリーとは全く関係ないこともあり得たのだが、この「Delhi Belly」に関してはそんなことはなく、正真正銘、デリーを舞台にした映画となっている。

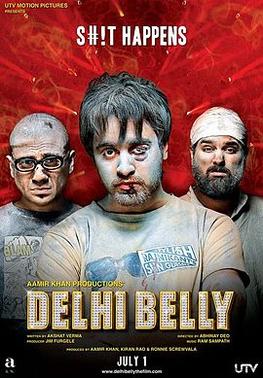

「Delhi Belly」の監督はアビナイ・デーオ。今年4月に公開された「Game」(2011年)でデビューした監督であり、かなり短いインターバルでの次作公開となった。それよりも何よりもこの映画が注目を集める理由となっているのがプロデューサーのアーミル・カーンである。ヒンディー語映画界の3大スター「3カーン」の一人として、ヒット作を見抜く千里眼と、役と一体化する演技力を併せ持つ名優として、また優れた映画監督として、ヒンディー語映画界を牽引する才人であるが、「Lagaan」(2001年)以降はプロデューサーとしても八面六臂の活躍をしており、「Peepli Live」(2010年)や「Dhobi Ghat」(2011年)などユニークな作品を送り出して来ている。主演はアーミル・カーンの甥にあたるイムラーン・カーン。サントラCDの大ヒットもあり、今年下半期の最初の話題作となっている。

ちなみに、「Delhi Belly」はヒングリッシュ・オリジナル版とヒンディー語吹替版の2種類が公開されている。ヒングリッシュ・オリジナル版は台詞が英語とヒンディー語のミックスである一方、ヒンディー語吹替版は台詞の全てがヒンディー語となっている。僕はオリジナルのヒングリッシュ版を選んだ。

監督:アビナイ・デーオ

制作:アーミル・カーン、キラン・ラーオ、ロニー・スクリューワーラー、ジム・フューゲル

音楽:ラーム・サンパト

歌詞:アミターブ・バッターチャーリヤ、ムンナー・ディーマーン、ラーム・サンパト、アクシャト・ヴァルマー、チェータン・シャシタル

出演:イムラーン・カーン、クナール・ロイ・カプール、ヴィール・ダース、プールヴァー・ジャガンナータン、シェヘナーズ・トレジャリーワーラー、ラーフル・スィン、ラージュー・ケール、ヴィジャイ・ラーズ、パレーシュ・ガナートラー、ラーフル・ペーンドカルカル、アーミル・カーン(特別出演)

備考:PVRプリヤーでヒングリッシュ・オリジナル版を鑑賞。

ジャーナリストのタシ(イムラーン・カーン)は、イラストレーターのニティン(クナール・ロイ・カプール)、カメラマンのアループ(ヴィール・ダース)と共にデリーのオンボロアパートに暮らしていた。タシは成り行きからガールフレンドのソーニヤー(シェヘナーズ・トレジャリーワーラー)と1ヶ月以内に結婚することになってしまい、それで本当にいいのか悩んでいた。タシは仕事上で米国から来た女性ジャーナリスト、メーナカー(プールナー・ジャガンナータン)と出会う。メーナカーは離婚した元夫から追いかけられており、タシもそれに巻き込まれて、左目を殴られ、ソーニヤーの父親からもらったばかりの車を傷つけられ、命も危険にさらす。 ところでソーニヤーは航空機の客室乗務員をしていた。ソーニヤーは友人の頼みで、とあるロシア人乗客からマトリョーシカを預かった。それをデリーの手工芸品店に届けて欲しいと言われたが、忙しかったためにその役目をタシに押し付けた。タシはそれをアループに押し付け、アループはそれをニティンに押し付けた。 ところでアループは路上の露店で売られていたチキンを食べて腹を壊してしまっていた。アループはついでにニティンに自分の便を渡し、検査所に届けるように頼んだ。ニティンは誤ってマトリョーシカを検査所に届けてしまい、便を手工芸品店に届けてしまった。 実はそのマトリョーシカの中にはダイヤモンドが30個隠されており、密輸マフィアのボス、ソーマヤージュル(ヴィジャイ・ラーズ)に届けられるべきものであった。ソーマヤージュルはダイヤモンドの代わりに大便が届けられたことに激怒し、部下たちを引き連れてロシア人を襲撃する。ロシア人は今回代理の運び屋を使ったことを白状する。ソーマヤージュルがソーニヤーに電話すると、ソーニヤーはタシが届けたと言う。 タシの住所を聞いたソーマヤージュルは彼の家へ押しかける。そこにはちょうどガールフレンドから振られたばかりのニティンがおり、拷問を受け、天井から吊される。そこへタシが帰って来る。タシも何のことか分からない。そこへアループが帰って来る。アループは検査所からマトリョーシカを受け取って帰って来ていた。ソーマヤージュルがそのマトリョーシカを開けてダイヤモンドを取り出し調べると、本物であることが分かった。満足したソーマヤージュルは3人を殺そうとする。ところがそのとき、天井が崩落し、ソーマヤージュルとその部下たちは下敷きになる。タシ、アループ、ニティンの三人はマトリョーシカを持って逃げ出す。 とりあえずメーナカーの家で一晩を明かした三人は宝石商のところへダイヤモンドを売りに行く。驚いたことに900万ルピーもの値段で売却できた。ところがその直後にソーマヤージュルから電話がある。ソーマヤージュルはソーニヤーを人質に取っており、ダイヤモンドを持って来るよう命令して来た。三人は宝石商のところへ行くと、宝石商はダイヤモンド買い戻しのために2倍の値段を要求して来た。そこで三人はメーナカーの協力を得て、ブルカーをかぶって強盗に押し入り、ダイヤモンドを取り戻す。 ダイヤモンドを持ってソーマヤージュルの待つホテルの一室へ三人は行った。しかし人質交換の方法で折り合わず、あわや銃撃戦が起こる寸前となる。ところがそこへ、宝石商の店から追って来ていた警察が踏み込み、マフィアと警察の間で撃ち合いとなる。トイレに入っていたアループと、咄嗟に身を伏せていたニティンと、そしてソーニヤーを守って倒れ込んでいたタシは助かるが、他の人々はそのまま相打ちとなる。 せっかくソーニヤーを助けたタシであったが、メーナカーとキスしたことを白状してしまい、ソーニヤーとの縁談は破談となる。ダイヤモンドの入ったマトリョーシカは銃撃戦の後にホテルの窓から落ちてしまい、行方不明となるが、それはたまたま階下にいた、3人の大家さんが拾っていた。大家さんは、その中にダイヤモンドがあるとは知らず、マトリョーシカを棚の中にしまった。また、タシは、忘れ物を届けに訪ねて来たメーナカーに強引にキスをする。

副題は「S#!T HAPPENS」で、敢えて原文のニュアンスを残して意訳するならば「クソったれのウン命」みたいな感じであろう。しかし本当にクソまみれの映画であるとは全く予想だにしなかった。

まず、主人公三人の内の一人アループが映画の最初から最後まで下痢状態で、事あるごとにトイレに駆け込み、轟音を轟かせて排泄するシーンが何度も出て来る。さらに、密輸されたダイヤモンドの入ったマトリョーシカと、検便のために採取した彼の大便を入れた容器が取り間違えられてしまい、それが三人を大きなトラブルに巻き込む。ヒッチコックが得意とする巻き込まれ型サスペンスの一種であるが、全体的に排泄に関するストレートなダーティーさで溢れた下品な映画であり、家族揃って、スナックを頬張りながら鑑賞するような作品ではない。このクソまみれな要素のみから見るならば、主人公はイムラーン・カーン演じるタシよりもむしろ、デリー腹を抱えたアループであった。アループを演じていたのはコメディアンのヴィール・ダースである。また、大胆にもヒロインのシェヘナーズ・トレジャリーワーラーがトイレで便器に座って用を足してながら電話をしているシーンまであり、ヒロインですら聖域を用意されていない。

このように下品かつ下劣なシーン満載であったが、それでもスピーディーな展開かつブラックコメディーを基本にした味付けで、楽しく鑑賞することが出来た。何らかの荷物を取り違えたことからトラブルに巻き込まれる展開の映画はインドにも数多く、その点で目新しさはなかったが、ストーリーの転機となる要所要所で意外性のある事件が起こっており、全く飽きさせなかった。

映画の認証は18歳未満閲覧禁止の「A」であるだけあり、開き直った大胆なシーンが多かったが、やはり台詞でもっとも冒険しており、放送禁止用語のオンパレードであった。ただ、ヒングリッシュ版は英語の台詞が多すぎたと感じた。気の置けない仲間同士でリラックスした会話をしているときに、デリーのインド人がこのようなこねくり回した英語を使うのはあまりに不自然である。せっかくヒングリッシュ版を銘打ったのだから、もっとナチュラルな言葉遣い――つまりもっとナチュラルな英語とヒンディー語のミックス――の再現を努力すべきだった。それがヒングリッシュ映画の強みなのだから。

デリーを舞台としていながら、敢えてデリーのランドマークをほとんど登場させなかったのにも感心した。下手なデリー映画だと、インド門やらクトゥブ・ミーナールやら、一目でデリーだと分かるランドマークを背景に入れたがるのだが、本当にデリーの地に足を付けた人が撮るデリー映画はかえってそういうことはなく、もっとデリーのローカルな魅力を、デリーの匂いを、デリーの喧噪を、画面に映し出そうとする。「Delhi Belly」もそういう映画のひとつだった。最近、モダンなデリーの象徴となっているデリーメトロが出て来たくらいか。見る人が見ればオールドデリーのシーンはオールドデリーで撮影されたことが分かる。宝石商にダイヤモンドを売るシーンにしても、オールドデリーの伝統的な宝石商街であるダリーバー・カラーン近くのチャーウリー・バーザールが映っていた訳で、確かにダイヤモンドを売るためにはそこへ行くのが一番いい。デリーのことに詳しい人ならそういう知識があって密かに納得する訳だが、そういうことについて特に劇中で言及されておらず、デリーという存在は完全に裏方に徹していたと言える。そういうさりげないこだわりが心地よかった。

「Delhi Belly」の上映時間は102分。インド映画の中では非常に短い。また、アーミル・カーン制作、妻キラン・ラーオ監督の「Dhobi Ghat」(2011年)に続き、「Delhi Belly」はインターミッション(途中休憩)のない映画となっている。その思い切りの良さもよかった。今後ノー・インターミッションの映画が増えて行くかもしれないが、インターミッション中の飲食物売上に収益を依存する映画館側からしたら好ましくないことで、どうなって行くことだろうか。

また、イムラーン・カーン演じるタシはチベット人という設定も重要であろう。年齢からすると難民3世ということになるだろうか。劇中特に彼のエスニシティーがストーリーに絡んで来たり言及されたりする訳ではないが、タシという名前はチベット文化圏で一般的な名前で、実際に監督もそのつもりであるらしい。おそらくチベット人を主人公にしたヒンディー語映画は史上初なのではなかろうか。

イムラーン・カーン、クナール・ロイ・カプール、ヴィール・ダースと、主演3人はそれぞれ個性的な演技をしており、素晴らしかった。クナール・ロイ・カプールは、「Action Replayy」(2010年)や「Guzaarish」(2010年)に出演して最近人気急上昇中のアーディティヤ・ロイ・カプールの兄である。ヒロインの中ではメーナカーを演じたプールナー・ジャガンナータンが光っていた。ロサンゼルスをベースとするインド系米国人女優で、今回がヒンディー語映画デビュー作となる。劇中ではイムラーン・カーンとホットなキスもしている。もう一人のヒロイン、シェヘナーズ・トレジャリーワーラーは「Ishq Vishk」(2003年)などに出ていた女優で、最近公開された「Luv Ka The End」(2011年)では脚本も書いている。しかし存在感から言ったらプールナー・ジャガンナータンに完全に呑まれていた。

「Delhi Belly」の長所のひとつは音楽である。作曲はラーム・サンパト。一般的なダンスシーンはほとんどなく、BGMとして流れるだけだったが、ユニークな曲が多く、ヴァラエティーに富んでおり、サントラCDは買いである。特に「Bhaag D.K. Bose, Aandhi Aayi」はカルト的人気となっている。

また、エンドクレジット直前のダンスシーン「I Hate You (Like I Love You)」では驚いたことにアーミル・カーンがアイテムボーイ出演しており、15年前くらいのノリで、ノリノリのダンスを踊っている。これも要注目だ。

「Delhi Belly」はアーミル・カーンが満を持して送り出すブラックコメディー映画。下品な歌があり、下品なシーンも多いが、それを笑って許せるだけの許容力があれば、そして18歳以上ならば、この映画はオススメできる。ヒンディー語版の他にヒングリッシュ版もあり、こちらはほとんど台詞が英語となるので、ヒンディー語が理解できないために普段ヒンディー語映画を観ない人にとっても敷居が低いだろう。上映時間の短さも後押しになる。ほぼ全編デリーで撮影されていることもデリー在住者にとっては嬉しい。今年下半期、まずは「Delhi Belly」がパンチの効いた笑いを提供してくれた。

D.K. Boseと猥褻ソング

現在ヒンディー語圏の音楽チャートを席巻している曲がある。2011年7月1日公開の新作ヒンディー語映画「Delhi Belly」のテーマソング「Bhaag D.K. Bose, Aandhi Aayi」である。

「Bhaag D.K. Bose, Aandhi Aayi」の作曲者と歌手はラーム・サンパト、作詞はアミターブ・バッターチャーリヤとアクシャト・シャルマー。ロック調のアップテンポな曲で、音楽だけでヒットの力は十分あるが、特に受けているのがその歌詞である。「Bhaag D.K. Bose, Aandhi Aayi」は前奏なしに以下の歌詞から始まる(歌詞は綴りや構成を含めサントラCDのブックレットに従った)。

डैडी मुझसे बोला, तू ग़लती है मेरी

तुझपे ज़िंदगानी, गिल्टी है म्रेरी

साबुन की शकल में

बेटा तू तो निकला केवल झाग

झाग, झाग, भाग!Daddy Mujhse Bola, Tu Galti Hai Meri

Tujh Pe Zindgaani, Guilty Hai Meri

Saabun Ki Shakal Mein

Beta Tu To Nikla Keval Jhaag

Jhaag, Jhaag, Bhaag父さんが僕に言った、お前はオレの間違いだ

一生お前のことを、罪を感じるだろう

単なる石鹸の泡のように

息子よ、お前は出て来たんだ

お前は泡だ、泡だ、泡だ、走れ!

婉曲的ではあるが、「ダディー(父さん)」が「僕」に何を言いたかったのか、そして「泡」が何の比喩なのか、大体の人は分かるだろう。レディー・ガガの曲にもないような、非常にショッキングな歌詞である。インド映画音楽の文脈では尚更である。

しかし、この曲のサビの部分はさらに強烈なダブルミーニングとなっている。表向きは、「D.K.ボース」という人物に対して「走れ!」と呼びかけている内容である。この曲が使用されたトレイラー(予告編)を観ると、確かに主演のイムラーン・カーンが走っているシーンが映し出される。サビの部分の前半は以下の通りである。

भाग भाग डी.के.बोस डी.के.बोस डी.के.बोस

भाग भाग डी.के.बोस डी.के. भागBhaag Bhaag D.K.Bose D.K.Bose D.K.Bose

Bhaag Bhaag D.K.Bose D.K. Bhaag走れ走れD.K.ボース、D.K.ボース、D.K.ボース

走れ走れD.K.ボース、D.K.走れ

ところで「ボース」はベンガル人カーヤストに特有の姓(タイトル)である。「ボース」は日本とも馴染みの深い姓で、スバーシュ・チャンドラ・ボースとラース・ビハーリー・ボースと言う、インド独立運動に関わった2人のボースが戦前の日本に来たことがある。また、米国の音響機器企業ボーズ(Bose)の社名も、ボース姓を持つインド系アメリカ人創業者アマル・ゴーパール・ボースから取られている。人気女優ビパーシャー・バスの「バス」もボースと同義である。「ボース(Bose)」は英語訛りの綴りと発音で、ヒンディー語では「バス」、ベンガリー語では「ボシュ」になる。また、「D.K.ボース」の「D.K.」はファーストネームとミドルネームの頭文字であり、「ディリープ・クマール」「デーヴ・カーント」などいくらでも組み合わせはあって、D.K.ボースと言う名の人物が実在する可能性は十分ある。

映画中にD.K.ボースなる人物は登場しない。ちなみに、インドの映画音楽では、映画中に登場しない人物名が歌詞中に出て来ることがたまにある。例えば「Kabhi Khushi Khabhi Gham」(2001年)の「You Are My Soniya」。「君は僕のソーニヤーさ」というサビの曲だが、劇中にソーニヤーという人物は登場しない。よって映画音楽の歌詞から登場人物の名前を特定することは難しい。それはともかくとして、これだけを見たら「Bhaag D.K.Bose, Aandhi Aayi」は、そのまま「D.K.ボースよ、走れ!」と言っているだけの曲に聞こえる。

ところが、「D.K.ボース」には強烈なダブルミーニングが隠されている。そのままだと分かりにくいが、「D.K.ボース」をひっくり返して「ボースD.K.」とするとはっきりする。「ボースディー(भोसडी)」とは隠語で「女性器」という意味の女性名詞で、「ケ(के)」は「~の」という所有を表わす後置詞である。よって、「ボースD.K.=ボースディー・ケ」は「女性器の」、もっと言えば、「女性器から生まれた奴」や「女性器の男」という意味になる。これはヒンディー語の罵詈雑言のひとつである。誰でも女性器から生まれるので、「女性器から生まれた奴」というのは冷静に考えればおかしな言葉でもないのだが、「女性器を使う職業の女=売春婦の息子」または「女性器のことばかり考えている男=スケベ」または「女性器の付いた男=オカマ」みたいな蔑んだ意味で使われると考えていいだろう。もちろん、「ボース」の「B」は無気音の「ब」であり、「ボースディー」の「B」は有気音の「भ」、つまり実際には「Bh」で、厳密に言えば音に違いがあるのだが、言葉遊びであるのでその辺りの細かい違いは無視される。また、これは作詞家の完全なる発明ではなく、昔から物好きなインド人の間で知られていた言葉遊びのようである。

もう一度サビの部分を見返してみると、「D.K.ボース」が何度も繰り返され、「ボースD.K.」という並びが偶然を装って並んでいる。そして最後に「D.K.ボースD.K.」となっており、かなり故意に「ボースD.K.」が出て来る。また、その直後の「バーグ(भाग)」と併せて考えてみると、もしかしたら「バーグ」にもダブルミーニングがあるのかもしれないと感じる。普通に考えたら、「バーグ」は「走る」「逃げる」という意味の動詞「バーグナー(भागना)」の命令形である。だが、同じ綴りで「部分」「一部」という意味の男性名詞もある。もし「ボースディー・ケ・バーグ(भोसडी के भाग)」と一続きに考えると、「女性器の一部」と読める。また、「バーグ」は「幸運」という意味の男性名詞でもある。そうすると「ボースディー・ケ・バーグ」は「女性器の幸運」。冒頭の歌詞に出て来る「泡」を念頭に置くと、「バーグ」にもダブルミーニングが隠されていると解釈した方がより作詞者の本意に迫っているかもしれない。

この「Bhaag D.K.Bose, Aandhi Aayi」が際どいダブルミーニングと共に登場したことで、ヒンディー語映画音楽における「卑猥な歌詞」に注目が集まることになった。それより以前から、最近の映画音楽には卑猥だったりナンセンスだったりする歌詞が目立つようになって来ていた。昨年は、「Dabangg」(2010年)の「Munni Badnaam」や「Tees Maar Khan」(2010年)の「Sheila Ki Jawani」と言ったエロティックなアイテムナンバーがカルト的人気となったが、敢えて今年の映画音楽から選ぶとすると以下のものが挙げられる。

例えば「Thank You」(2011年)の中の「Razia」。マッリカー・シェーラーワトがアイテムガール出演するこの曲には、「Allah Bachaaye Meri Jaan, Razia Gundon Mein Phas Gayi(神様、私の命を助けて、ラーズィヤーは暴漢たちに囲まれてしまったわ)」という、その後の暴力的展開を匂わすサビがあった。ディーピカー・パードゥコーンがアイテムガール出演した「Dum Maaro Dum」(2011年)の中の「Mit Jaaye Gham [Dum Maaro Dum]」は、「Hare Rama Hare Krishna」(1971年)の「Dum Maaro Dum」のリメイクであるが、わざわざこんな歌詞を加えている――「Oonche Se Onnche Banda Potty Pe Baithe Nanga(どんな大男でも便器には裸で座る)」。極めつけは「Luv Ka The End」(2011年)の中のアイテムナンバー「The Mutton Song」である。この曲のサビは、「Mera Jism Jism, Mera Badan Badan, Are Main Hoon Taaza Mutton Mutton(私の身体、私の身体、ああ、私は新鮮なマトン、マトン)」というエロティックかつナンセンスな歌詞となっている。

しかし、過去のヒンディー語映画音楽に全く卑猥な曲がなかったかと言うとそういうわけでもない。

ヒンディー語映画は時々保守的だとされ、「キスも御法度」などと適当なことを書かれることもある。だが、実際にはキスはかなり前から解禁されているし、最近は露骨な肌の露出や濃厚なベッドシーンもかなり許容されて来た。しかしそれにも増して発達して来たのは、直接的映像表現を避けた性描写であり、さらにそれを上回る発達を遂げたのが映画音楽の歌詞である。大半のヒンディー語映画の中心的情感はロマンスであり、そのロマンスにおいて避けて通れないのが男女の営みである。厳しい検閲がそれを直接映像で表現することを困難にしていたため、代わりに歌詞による婉曲的な表現が試行錯誤されて来た。その影響で、昔からかなり際どいことを歌っているものがいくつも出て来ている。

しかし、その際どさは時代によって違う。例えば「Nau Do Gyarah」(1957年)における「Aaja Panchhi Akela Hai(さあ、小鳥は一人ぼっちだ)」という歌詞や、「Bobby」(1973年)における「Hum Tum Ek Kamre Mein Band Hon, Aur Chaabi Kho Jaaye(君と僕、ひとつの部屋に閉じこもり、鍵をなくしてしまおう)」という歌詞がギリギリのところだった。

1980年代になると、「Vidhaata」(1982年)での「Saat Saheliyan」では「Arey Doctor Ki Biwi Na Banna Kabhi, Raat Bhar Muaa Sone Na De, Injection Lagaye Ghadi Ghadi(医者の奥さんには絶対なっちゃ駄目よ、一晩中私を寝かせてくれないの、休む間もなく注射を打つの)」と言ったかなり突っ込んだ歌詞があったし、「Mard」(1985年)でも「Hum To Tambu Mein Bamboo Lagaaye Baithe Hain(オレはテントを棒で支えて待っている)」などの思わせぶりな歌詞があった。

だが、より直接的な婉曲表現が増えて来たのは1990年代に入ってからだ。マードゥリー・ディークシトが踊る「Choli Ke Peeche Kya Hai」(1993年の「Khalnayak」より)は大ヒットとなったが、そのサビの歌詞は「ブラウスの下には何がある?」という扇情的なものだ。同年の「Dalaal」(1993年)の「Gutur Gutur Chad Gaya Upar Re Atariya Pe Lotan Kabutar Re(クルクルポッポー、鳩が屋根に上がって来て私に悪戯するの)」も、鳩をシンボルに使ってかなりセクシャルな表現をしており、かつ大ヒットとなった。「Vijaypath」(1994年)では「Kal Saiyan Ne Aisi Bowling Kari, Raat Bhar So Nahin Paayi, Maine Chauthi Ball Maari, Paanchvin Main Jhel Nahin Paayi(昨晩夫のボーリングのせいで全く眠れなかったわ、私は4回目のボールまでは打ち返したけど、5回目は耐え切れなかったわ)」という歌詞があったし、「Amaanat」(1994年)では「Subah Ko Leti Hai, Raat Ko Leti Hai, Kya Bura Karti Hai? Yeh Apne Saajan Ka Naam Leti Hai(朝して、夜して、何が悪い?夫の名前を呼んでいるだけ/夫の名前を呼んでいる限りいつしてもいい)」というダブルミーニングをうまく使った歌詞があった。

以上は僕がリアルタイムに観ていない時代であるが、2000年代に入っても時々際どいことを歌っている曲は見られた。例えば「Shakti: the Power」(2002年)ではアイシュワリヤー・ラーイが初めてアイテムガール出演した「Ishq Kamina」というアイテムナンバーがあり、その題名やサビの部分に「カミーナー(卑しい、下劣な)」という罵詈雑言が使われ、結構驚いたことがあった。サビの部分を訳すと「ダーティーなロマンスよ、私の人生を滅茶苦茶にしておくれ」みたいになる。後には「Kaminey」(2009年)という映画があり、この言葉は映画の題名にまでなってしまった。「Neal ‘n’ Nikki」(2005年)という映画の「Halla Re」という曲では「I Wanna Show My Body(私は身体を見せたい)」という歌詞があった。歌手は女性であり、つまり女性が「私の身体を見せてあげる」と言っている。この曲を聞いて「英語で歌えば何でも許される訳ではない」と多くの人が憤慨し、物議を醸したのをよく覚えている。最近では「Love Sex Aur Dhokha」(2010年)で、「Tu Nangi Achchi Lagti Hai(お前は裸がよく似合う)」という曲があった。ここで言う「お前」も、それを受ける形容詞や動詞が女性形であることから、女性である。これはさすがに検閲で引っかかり、「Tu Gandi Achchi Lagti Hai」に題名・歌詞変更となったが、これは「お前はエロいのがよく似合う」という意味で、また微妙なラインである。

もっとも、インドの伝統的な結婚式では、花嫁の性教育のためであろう、初夜にまつわる卑猥な事柄を歌った歌を女性たちで歌い合う習慣があり、昔から民衆の間では卑猥な歌というのは市民権を得ていた。ヒンディー語映画音楽では検閲が厳しくいちいち問題になるが、ヒンディー語の方言とされるボージプリー語の音楽界では昔からそういう卑猥な歌のオンパレードで、ヒンディー語映画音楽のいくつかはそれらの「リメイク」だとされている。

このように、過去を振り返ってみても、ヒンディー語映画音楽では歌詞においてかなり冒険をしているケースが昔からいくつもある。しかし、「Delhi Belly」の「Bhaag D.K. Bose, Aandhi Aayi」はどの曲にも増して具体的かつ卑猥なスラングを織り込ませてある点で特殊である。どんな放送禁止用語でも、言葉をいじって巧妙に歌詞中に潜ませておけば検閲を通ってしまうのか、という新たな問題も提示している。