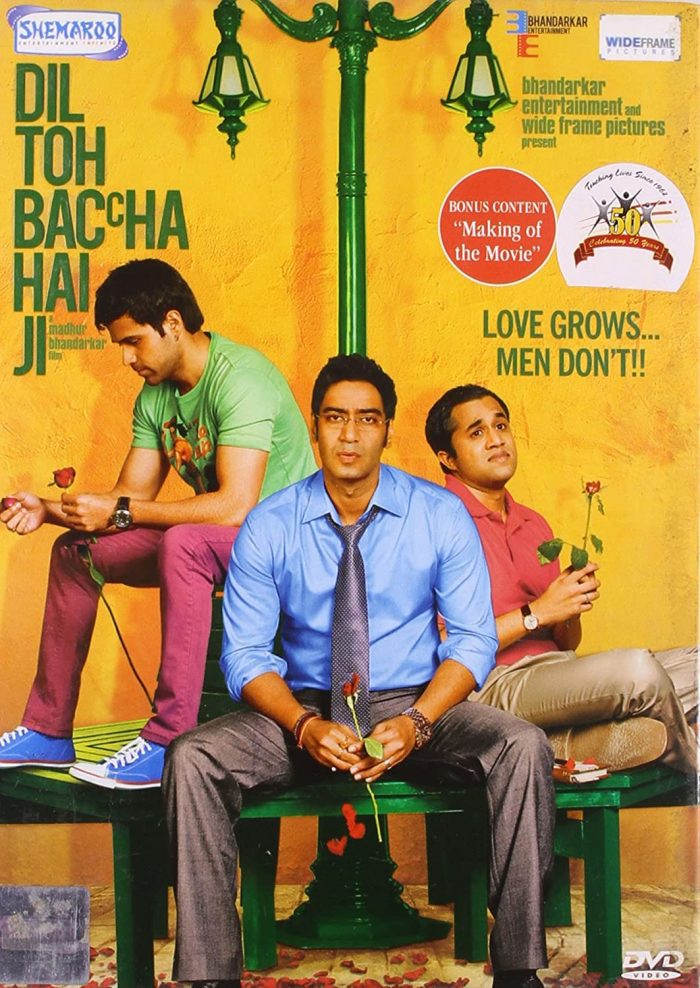

「Page 3」(2005年)、「Traffic Signal」(2007年)、「Fashion」(2008年)などのリアリズム娯楽映画で名を馳せたマドゥル・バンダールカル監督は、意外にも本日(2011年1月28日)公開の新作「Dil Toh Baccha Hai Ji」で、王道のラブコメに挑戦して来た。映画の題名は、「Ishqiya」(2010年)で詩人グルザールが書いたヒット曲の題名から取られている。昨年絶好調だったアジャイ・デーヴガン、連続キス魔の異名を持つイムラーン・ハーシュミー、「3 Idiots」(2009年)でブレイクしたオーミー・ヴァイディヤの三人が主演で、ヒロインは若手三人。同様のスタイルのラブコメ映画は今まで何度も作られて来たが、それをマドゥル・バンダールカル監督がどう料理するかが見所である。

監督:マドゥル・バンダールカル

制作:クマール・マンガト・パータク

音楽:プリータム

歌詞:サンジャイ・チェール

出演:アジャイ・デーヴガン、イムラーン・ハーシュミー、オーミー・ヴァイディヤ、シュルティ・ハーサン、シャザーン・パダムスィー、シュラッダー・ダース、ティスカ・チョープラー、パレーシュ・ラーワル(ナレーション)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ムンバイー在住の銀行員ナレーン・アフージャー(アジャイ・デーヴガン)は妻と離婚手続き中で、ローンを組んで購入した家を出て、亡くなった両親が住んでいた家に引っ越した。ローンの支払いと共に、寂しさを紛らわせる目的で、ペイングゲストを募集。それに応募して来たアバイ・スーリー(イムラーン・ハーシュミー)とミリンド・ケールカル(オーミー・ヴァイディヤ)が住むことになった。 アバイはジムのインストラクターをしてはいたが、主な収入源はナンパした女の子からの貢ぎ物であった。あまりに女遊びが激しすぎて前の住居を追い出されてしまった。さらに運悪くドバイ在住マフィアの愛人を口説いてしまい、それが原因でジムの仕事も失う。手っ取り早い収入源を探している内に、大富豪と結婚した元モデル、アヌシュカー・ナーラング(ティスカ・チョープラー)にターゲットを定める。アバイの巧妙な手口によりアヌシュカーはすぐにアバイに心を許すようになる。間もなくアバイはアヌシュカーのヒモとして金に困らない生活を手に入れる。 ミリンドは結婚紹介会社に勤めるパートタイム詩人であった。婚前交渉絶対反対の超純愛派で、一生に一度の恋愛と結婚相手を捜し求めていた。とある詩の朗読コンテストで、ミリンドはラジオ局のDJを務める女優志望のグングン・サルカール(シュラッダー・ダース)と出会う。コンテストで優勝したミリンドはグングンの番組に出演する。グングンは元からミリンドのことを自分のタイプとは考えていなかったが、献身的な彼を利用することを思い付き、何かと仕事を頼む。ミリンドは喜んでグングンに奉仕する。 ナレーンのオフィスにインターンとしてジューン・ピント(シャザーン・パダムスィー)という可愛らしい女の子が入って来る。ナレーンは15歳以上年下のジューンに一目惚れしてしまい、プレイボーイのアバイからいろいろ助言を受ける。ジューンもナレーンになつき、パーティーなどに彼を積極的に誘うようになる。ただ、ジューンにはクリスという元ボーイフレンドがおり、破局した後も親友として仲良くしていた。年の差と共に、クリスの存在が彼にとってネックであった。 アヌシュカーのヒモとなって贅沢な生活を謳歌していたアバイであったが、ある日、米国から帰って来たアヌシュカーの娘ニッキー(シュルティ・ハーサン)と出会い、恋に落ちてしまう。ニッキーはアヌシュカーの夫の前妻の娘であり、NGOを主宰していた。アバイの得意の口説き文句もニッキーには通用しなかった。だが、ニッキーを追いかけてゴアまで行き、執念で彼女とベッドインする。アバイはアヌシュカーに関係を終わらせることを話し、ニッキーと付き合うことを決める。 グングンは女優になるために何度もオーディションを受けていたが、なかなかいい返事をもらえなかった。ミリンドはそんな彼女を必死に励まし、スタジオ写真撮影のために定期預金を崩して20万ルピーも提供する。それでもグングンは女優への夢を実現できず、すっかり落ち込んでいた。最初はミリンドを利用していたグングンであったが、どんな時も支えてくれるミリンドの優しさに心を溶かされ、彼を恋人と認める。ミリンドは天にも昇る気持ちであった。 完全にジューンの虜となったナレーンは、眼鏡を捨ててコンタクトレンズにし、髪型やファッションも変えて、若返りを模索する。前妻との離婚も完了し、晴れて完全に自由な身となったナレーンは、ある日ピントーの育ての親である祖母から家に呼ばれる。遂に縁談かとナレーンは有頂天となる。 ところが三人を待っていた結末はそれも悲しいものであった。グングンはタミル語映画で役がもらえたために、ミリンドに何も告げずにチェンナイに旅立ってしまった。彼女にとって女優の夢が最優先事項であり、ミリンドの存在はあくまでその次であった。よって、グングンは迷わずミリンドを捨てることにしたのだった。ミリンドは泣き崩れる。アヌシュカーとの関係を清算したアバイはニッキーに会いに行くが、ニッキーはゴアで2人の間で起こったことについて深く考えておらず、アバイを恋人と認めてもいなかった。アバイは一度に全てを失ってしまった。意気揚々とピントーの祖母に会いに行ったナレーンであったが、祖母から相談された縁談はピントーとナレーンのものではなく、ピントーとクリスのものであった。祖母は二人の結婚に反対気味であったが、ピントーが信頼する上司アバイの意見を聞くために彼を呼んだのだった。アバイはピントーの期待を裏切れず、二人の結婚にOKを出してしまう。 2週間後・・・。一斉に失恋した三人は気晴らしのためにゴアへ行こうとしていた。三人は、もうしばらく女性には関わらないと決意を固める。だが、空港で三人はそれぞれ新たな女性と出会い、恋の芽生えを感じてしまうのであった・・・。

3人の男性主人公の各者各様の恋愛劇を同時に追うスタイルのスタンダードなラブコメ映画であった。男性三人はルームメイトということで接点がある一方、彼らがそれぞれ追いかけるヒロインたちは相互に接点を持っていない。よって、シンプルで分かりやすい筋書きのストーリーになっていた。また、インドの恋愛映画としては珍しく、三人の恋愛を最後で成就させていないが、一応エンディング直前で次なる恋愛を暗示し、あまり暗くならない閉め方にしている。下手すると凡作になってしまうところであったが、登場人物の個性化に成功しており、きれいにまとまった娯楽作になっていた。マドゥル・バンダールカル監督の巧みなストーリーテーリングが光っていたし、各俳優の演技と存在感が映画を際立たせていた。

「Dil Toh Baccha Hai Ji」の売りは、アジャイ・デーヴガン、イムラーン・ハーシュミー、オーミー・ヴァイディヤという全く異なったタイプの俳優が全く異なったタイプの恋愛を同時に繰り広げることで、つまりは一本で3つの味が楽しめるお得感があることだ。アジャイ・デーヴガン演じるナレーンはバツイチ間近の38歳で、15歳以上年下のインターン生と恋に落ちる。出世作「Hum Dil De Chuke Sanam」(1999年)を思わせる朴訥な演技で味があったが、何よりそれを引き立たせていたのが、相手役ジューンを演じたシャザーン・パダムスィーのフレッシュさであった。どんな真面目一徹の男でも恋に落ちてしまいそうな笑顔と振る舞いで、現代日本語で言えば「萌え」要素満点の女優である。「Rocket Singh: Salesman of the Year」(2009年)でデビューし注目されたが、今作で完全にブレイクしそうだ。イムラーン・ハーシュミーは、彼がもっとも得意とするプレイボーイ役で、今回は大富豪夫人のヒモとなる。その後、シュルティ・ハーサン演じるニッキーとの恋愛に揺れ、恋とか愛を信じていなかった彼が最後にはニッキーを取る。ストーリーとしてはもっとも弱かったが、イムラーン・ハーシュミーの相変わらずの女たらし振りと、シュルティ・ハーサンの毅然とした演技がそれを救っていた。「3 Idiots」でのチャトゥル役として絶大な知名度を誇るオーミー・ヴァイディヤは、今後チャトゥルのイメージ払拭に奔走することになりそうだ。今回彼が演じたミリンドは、チャトゥルとそう遠くない人物像のキャラクターではあるが、チャトゥルではなくオーミーとしての演技力を発揮するには格好の役であった。元々演技力はあるし、このコメディアン路線で今後も定着して行きそうである。相手役のシュラッダー・ダースは「Lahore」(2010年)に出演していた女優で、他の2人に比べたら美人という訳でもなかったが、悪くはなかった。シュラッダー演じるグングンとミリンドの恋愛がもっとも心に響くだろう。やはり純愛物は強い。他にイムラーン演じるアバイをヒモにした大富豪夫人アヌシュカーをティスカ・チョープラーが演じていたが、彼女の演技も効果的であった。

ただ、マドゥル・バンダールカル監督の過去の作品のように、何らかの実際の事件に基づいている訳でも、何か深いメッセージがある訳でもない。「Dil Toh Baccha Hai Ji」は、何も考えず純粋に楽しむための完全娯楽映画である。何も冒険はしていないが、特に問題点もない、そんな佳作だった。マドゥル・バンダールカル監督がわざわざ作る必要があったのか、という問いは残る。

もし弱点を挙げるならば、それは音楽か。娯楽映画仕立てなのでもう少しダンスシーンや音楽に力を入れても良かったと思うのだが、ダンスは控えめで、プリータム作曲の曲自体にも魅力は乏しい。むしろ、「Mere Apne」(1971年)からキショール・クマールが歌う「Koi Hota Jisko Apna Hum Apna Keh Lete」が何度か効果的に使われており、そちらの方が印象が強かった。

ちなみに、ミリンドはパートタイム詩人ということになっており、劇中でもいくつか詩を披露する。彼の作る詩はヒンディー語をベースとしながらも英語の単語を随所に散りばめ、さらに英単語による脚韻を踏むことに特徴がある。どれも大した詩ではないが、それも含めて彼のキャラクター作りに貢献している。

「Dil Toh Baccha Hai Ji」は、リアリズム娯楽映画の旗手マドゥル・バンダールカルが肩の力を抜いて作ったラブコメ映画で、完全なる娯楽映画である。キャスティングに成功しており、各俳優の魅力が最大限に引き出されている他、ストーリーテーリングも絶妙で、途中スクリーンの世界から現実の世界に引き戻されることもない。優れた映画監督は、娯楽映画も難なく監督できることを証明する一作だと言える。暇つぶしや気晴らしのためなら観て損はない。