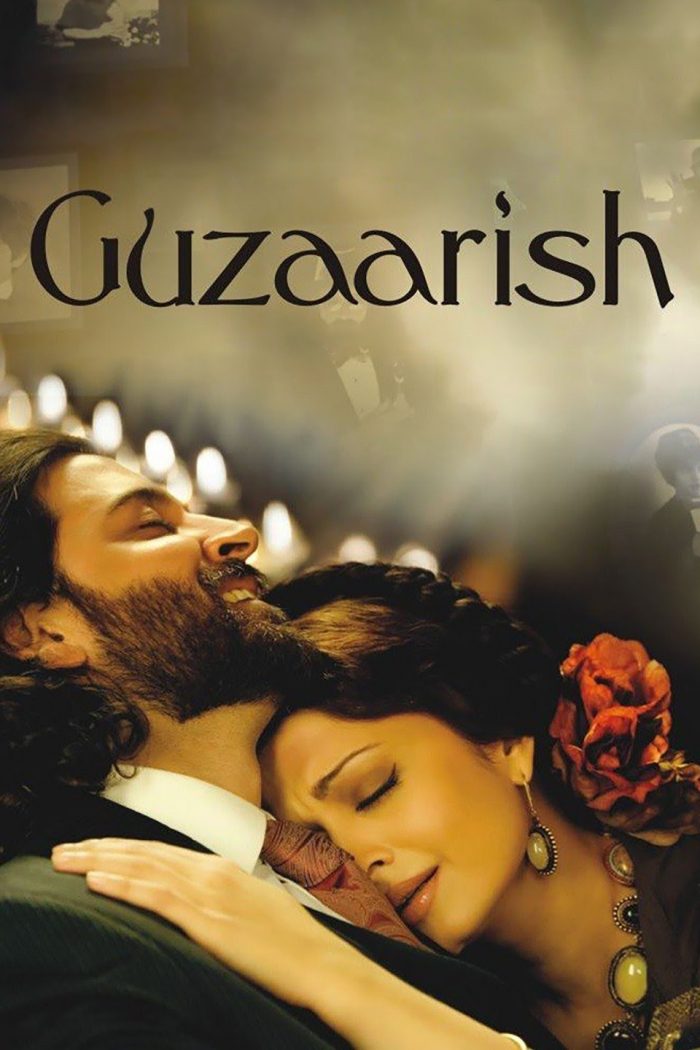

ヒンディー護映画界においてサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督は特にその映像美で知られている。日本において「ミモラ」の邦題で一般公開されたことのある「Hum Dil De Chuke Sanam」(1999年)も非常にエキゾチックな映像が売りの映画だったし、凶作だった2002年のヒンディー語映画界を一人で背負って立った「Devdas」(2002年)も非常に美しい映像で観客を魅了した。ただ、バンサーリー監督は次第に自分自身の美意識に一人で悦に入って来たところがある。次の「Black」(2005年)はその年の映画賞を総なめし高い評価を得たものの、行きすぎた映像美はどこか滑稽にも思えるものだったし、「Saawariya」(2007年)は、独自の世界の創出に全エネルギーを使い果たしてしまったかのような微妙な作品になってしまっていた。それでも、バンサーリー監督が注目の人材であることには変わりなく、2010年11月19日公開の新作「Guzaarish」は今年の期待作の一本に数えられていた。もちろん、主演が大御所リティク・ローシャンとアイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンであることも話題のひとつであった。この二人の共演は「Dhoom: 2」(2006年)と「Jodhaa Akbar」(2008年)に続いて3本目となる。

公開より一足先に発売された「Guzaarish」のサントラCDを買ってみたところ、その音楽からは失敗作「Saawariya」と同様の「独悦」が感じられ、危惧感を感じた。ただ、ブックレットに収められた映画の写真はやはり非常に美しいものばかりで、バンサーリー監督の才能は認めざるを得なかった。公開と同時に「Guzaarish」を観に行った。

監督:サンジャイ・リーラー・バンサーリー

制作:ロニー・スクリューワーラー、サンジャイ・リーラー・バンサーリー

音楽:サンジャイ・リーラー・バンサーリー

歌詞:トゥラーズ、ヴィブ・プリー

出演:リティク・ローシャン、アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン、アーディティヤ・ロイ・カプール、シェールナーズ・パテール、ナフィーサー・アリー、スヘール・セート、ヴィジャイ・クリシュナ、モーニー・カンガナー・ダッター(新人)、ラジト・カプール、アシュ・チャンドラー、マカランド・デーシュパーンデー、サンジャイ・ラフォントなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ゴア州の郊外の邸宅でひっそりと暮らすイーサン・マスカレナス(リティク・ローシャン)は、かつて天才マジシャンとして世界的な名声を獲得していたが、14年前の手品中に起こった事故による怪我が原因で首下麻痺となっていた。だが、イーサンの周りには彼を応援する人々がたくさんいた。弁護士のデーヴヤーニー・ダッター(シェールナーズ・パテール)や医師のナーヤク(スヘール・セート)。何より看護婦ソフィア・デスーザ(アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン)は過去12年間イーサンの家に通い続け、彼を看病し続けて来ていた。イーサンも生きる希望を失わなかっただけでなく、ラジオ・ズィンダギーを開局し、人々に生きる希望を与え続けていた。また、イーサンの下ではオマル・スィッディーキー(アーディティヤ・ロイ・カプール)という若者が住み込みで手品修行をしていた。 ところがある日、デーヴヤーニーはイーサンから、尊厳死の嘆願を裁判所に提出するように依頼される。尊厳死はまだインドでは認められておらず、憲法違反として棄却される可能性が高かった。それでも、イーサンは自殺ではなく尊厳死を望んだ。デーヴヤーニーはナーヤクと共にイーサンを説得しようとするが、イーサンの決意は固かった。マジシャン時代からのイーサンの友人で事故後の彼の苦しみを知るデーヴヤーニーは、最終的には彼の尊厳死を求めて裁判を起こす。イーサンの尊厳死の願望を新聞で初めて知ったソフィアは彼の勝手な行動に怒るが、彼女も、イーサンの幸せを心から願う気持ちから、彼の尊厳死を支持するようになる。 イーサンの尊厳死訴訟はたちまち世間の注目を集めるようになる。だが、裁判所は彼の訴えを棄却した。そこでイーサンはデーヴヤーニーの助言に従い、ラジオ・ズィンダギーを使って尊厳死キャンペーンを開始する。イーサンの元にはリスナーから様々な意見が届く。多くの人々は彼の死に反対だった。イーサンは1人1人の意見に真剣に耳を傾ける。 イーサンの尊厳死を巡って世間で議論が過熱した頃合いを見計らい、デーヴヤーニーは再び訴訟を起こす。今回はイーサンもわざわざ裁判所に趣き、尊厳死を嘆願する。だが、対峙する検事ヴィピン・パテール(ラジト・カプール)はなかなか手強く、思い通りに裁判を進めさせてもらえそうになかった。だが、裁判長ラージハンスマニ(ヴィジャイ・クリシュナ)は、検事の言い分を聞きながらもイーサンに配慮し、イーサンの家で裁判を行うことを宣言する。 イーサンの家で行われた特別法廷において、イーサンの母親イザベル(ナフィーサー・アリー)、オマル、ナーヤク、ソフィアなどが証人となって証言を行う。イーサンも、手品と称して検事を箱の中に60秒間閉じ込め、怒った検事と裁判長に対し、「彼は60秒間もイーサンの人生に耐えられない」と看破し、尊厳死を強く訴える。だが、それでも裁判所は尊厳死を認めなかった。また、イザベルが突如息を引き取ったこと、ソフィアの夫ネヴィル(マルカンド・デーシュパンデー)がソフィアを強引に連れて行ってしまったことなど、イーサンの身の回りで不幸が続いた。さらに、オマルは遂に一人立ちしてマジシャン・デビューすることになるが、彼はイーサンの元を去るとき、実は有名マジシャン、ヤスィール・スィッディーキー(アシュ・チャンドラー)の息子であることを明かす。ヤスィールはかつてイーサンのライバルで、イーサンの事故の原因も彼の策略にあった。だが、イーサンはそれに勘付きながらもオマルに手品を教えたのだった。 ある日、ソフィアがイーサンの家に戻って来る。ソフィアは裁判で離婚を勝ち取って来ていた。そしてソフィアは、尊厳死を棄却されたイーサンを自分が殺すと言い出す。それを聞いたイーサンはソフィアにプロポーズする。 イーサンの人生の最期の日、イーサンは親しい友人を家に招きパーティーを開く。デーヴヤーニー、ナーヤク、オマル、ソフィアなどが来ていた。その中でイーサンはソフィアと結婚したことを明かし、皆の祝福を受けながら死んで行く・・・。

2010年のヒンディー語映画の特徴として、ハリウッド志向の映画の隆盛が挙げられる。ここ数年間、様々なレベルでヒンディー語映画とハリウッド映画の融合が進んで来ていた。両映画界間での俳優の交流、一部または大部分をインドで撮影したハリウッド映画の制作、ヒンディー語映画の裏方にハリウッド人材の起用、ハリウッド映画にインド人音楽家の起用、ハリウッドのプロダクションによるインド映画の制作、共同プロデュースなど、様々な融合の形がある。その東西交流の結果、ハリウッド映画とほとんど変わらないテーマや作りのヒンディー語映画がちらほら作られるようになり、「ハリウッド映画的インド映画」というジャンルが形成されようとしている。「My Name Is Khan」(2010年)や「Kites」(2010年)がその代表例である。もうひとつ、「We Are Family」(2010年)を含めることも出来るが、ハリウッド映画「Stepmom」(1998年)のリメイクであるため、多少この映画の意義は異なるだろう。

だが、思い起こしてみれば、「ハリウッド映画的インド映画」の走りはサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の「Black」であった。あまりにハリウッドを意識しすぎたためか、そのハリウッドっぽさが逆にインド映画っぽさを強調しているとの批評もあったが、素直に評価すれば、インド映画ながらハリウッド映画を感じた映画は「Black」が初めてであった。「Guzaarish」は、「Black」の後継とも言える、非常にハリウッド映画的なインド映画であった。ハリウッド映画と並べて日本で一般公開しても、技術的にもストーリー的にも、全く遜色のない出来だと言える。俳優の知名度がネックとなるだけだ。

ただ、僕はインドっぽさを捨て去ったハリウッド志向のインド映画を高く評価して来ていない。「Kites」はただでさえ失敗作だったが、インドっぽさのなさは間違いなく大きな不満点のひとつであったし、「My Name Is Khan」にしても、インドの文脈から切り離されたストーリーだったために素直に感情移入が出来なかった。だが、「Guzaarish」はインドの大地にしっかり足の付いた映画だったと言える。まず、ゴアを舞台にしていたところが良かった。かつてポルトガルの植民地だったゴアは、古い教会が残り、キリスト教徒が多く住む。登場人物の多くもキリスト教徒であったし、音楽もスペイン・ポルトガルを彷彿とさせた。この影響でまるでヨーロッパ映画のような雰囲気だったが、きちんとゴアでロケが行われており、インド映画としての説得力があった。また、映画は尊厳死をテーマにしていたが、インドにおける尊厳死問題が議論され、映画の舞台がやはりインドであることを、雄弁にではないにしても、よく物語っていた。台詞は英語が比較的多めだったが、ヒングリッシュ映画にカテゴライズされるくらい英語で埋め尽くされているわけでもなく、ヒンディー語と英語はちょうどいい割合でブレンドされていたと言える。ただ、ゴア州の州公用語はコーンカニー語であり、言葉の面でゴアっぽさはあまり出ていなかったかもしれない。

バンサーリー映画で定評のある光と影の絶妙な映像美は「Guzaarish」でも健在で、間違いなく映画の見所のひとつである。また、前半は主に室内でストーリーが進み、光と影と共に閉塞感も強調されるのだが、インターミッションを挟んで後半になると、急に場面は屋外となり、果てしない開放感が得られる。何しろ主人公イーサンは14年振りに屋外に出たのである。単なる映像美だけでなく、その美の中にイーサンの心情を反映させていた点に、バンサーリー監督の成長を感じた。また、14年振りに見た外の光景のひとつひとつにイーサンは喜びを感じるが、カカシを見た瞬間に顔を曇らすシーンがある。おそらくカカシの姿を見て自分の境遇を思い出したのだろう。その次に彼の視界にはサッカーをする少年たちが入って来るが、もはや彼の顔から喜びは消えていた。

イーサンが14年振りに屋外に出たシーンも良かったのだが、おそらく2010年のヒンディー語映画のベストシーンのひとつに選ばれるであろうシーンが他にあった。それはイーサンがオマルに、人生最初の手品をしたときの話をするシーンである。イーサンは7歳のときに初めて手品を行った。イーサンの父親は既にそのとき亡く、母親はクリスマスにお金を稼ぐためにレストランで歌を歌っていた。イーサンはウエイターの仕事を手伝って小遣いを儲けていた。だが、客から心ない野次を浴びせかけられ、母親はステージから降りて楽屋へ駆け込んでしまった。泣く母親を見たイーサンは、彼女に自分をシェイクするように言う。母親がイーサンを揺らすと、服の中からたくさんの小銭が飛び出て来た。オマルは聞く。「飛び出る小銭が最初の手品だったって訳か!」イーサンは答える。「いや、母親の笑顔、それが最初の手品だった。」

「Guzaarish」のテーマのひとつは間違いなく尊厳死であった。果たして尊厳死は認められるべきか否か、インドではこれは憲法上の問題となる。すなわち、憲法で規定された「生きる権利」は「生きない権利」をも保障するのか、憲法で守られている「各人の尊厳」は、尊厳死の根拠となり得るのか、という点である。だが、劇中では裁判によって尊厳死は否定され、結論も出ていない。尊厳死問題への本質に深く切り込んでいる訳ではなく、あくまでイーサンの個人的問題として取り上げられ、最終的にイーサンが選んだのも尊厳死を逸脱した死である。それでも、尊厳死を望む人物を主人公に据えることで、生と死を別の角度から捉えることに成功していた。今までヒンディー語映画では、死期の迫った人物の視点から生と死が論じられ、「世界は美しい」と主張されて来ていた。だが、「Guzaarish」では、事故によって首下不随となり、天才マジシャンとしての過去の栄光に身を焦がしながら生きることに苦痛を感じ、合法的に死ぬことへの挑戦を選んだ人物の視点から死が語られる。彼が嘆願した尊厳死は結局認められないが、最愛の人に死を送られることで最高の死に方を手に入れる。そして死の直前に親しい友人を呼んでパーティーを開く。それはまるで「死は美しい」と主張しているかのようであった。死を神との合一と考えるスーフィズムを思わせるような、美しい終わり方であった。イーサンが死ぬ場面がはっきりと描写されずに切り上げられたのも良かった。バンサーリー監督は映画をよく理解している。

「許し」もひとつの隠れたテーマであった。イーサンが首下不随となった14年前の事故について劇中で多くは語られない。ライバル・マジシャンのヤスィールが、世界的名声を勝ち得ていたイーサンを追い落とすために、彼が空中浮遊の手品を披露しているときに部下にワイヤーを切断させ、それによる落下で頭を床にぶつけたことで、イーサンは首下不随となってしまったことが終盤でようやく明かされる。また、イーサンに弟子入りしたオマルはヤスィールの息子で、イーサンから彼の考案した芸術的手品の種を盗み出すためにヤスィールから送られたことも終盤で明らかになる。だが、イーサン自身が、ヤスィールこそが事故の原因だったことを知っていたかどうかははっきりしない。それでも彼が勘付いていたことは予想される。そしてオマルがヤスィールの息子であることにも最初から勘付いていた。そうすると、イーサンはヤスィールのしたことを知りながら許していたと言える。イーサンはラジオの中で、「精一杯生き、多くの人々を許そう」と呼びかける。生きている限り、誰かに迷惑をかけることは自然であるし、誰かに邪魔をされることも少なくない。だから、誰にも迷惑をかけずに生きるよりも、お互いに他人を許すことが人生においてもっとも重要なのだということを彼は訴えていた。

それでも結局この映画のメインテーマは恋愛ということになる。それも神の領域に達した極上の純愛である。これほど美しいロマンス映画は近年のヒンディー語映画界でも稀だ。そして恋愛を中心に映画を見直すと、主人公はむしろソフィアであることに気付く。12年間ひたすらイーサンの世話をし続けて来た看護婦。いつしかイーサンの世話は彼女の生きる意味となり、その献身は看護婦のそれを越え、妻のそれをも越えていた。マザー・テレサの面影まで感じられる。それだからこそ、最初にイーサンが尊厳死を求めたときには激怒し、それに賛同しない。だが、イーサンの苦しみを理解した後は、彼の尊厳死嘆願の強力な推進者となる。ソフィアの前には2人の女性が壁となって現れる。1人は、かつてイーサンの手品のアシスタントを務めていたエステラ。もう1人はイーサンの母親。二人ともイーサンの尊厳死に賛成であった。特に母親は、「確かに私こそが息子に人生を与えたが、息子の人生は息子のものだ」と力強く主張し、「もしイーサンが尊厳死の実行者をあなたに指名したら、あなたは彼を殺すのか?」との問いにも、凛とした表情で「イエス」と答える。彼女たちのイーサンへの強い理解と愛情もソフィアの心変わりの後押しとなったのだろう。最終的に尊厳死は認められないが、ソフィアは、母親亡き後、彼の死を実行するのは自分しかいないと考え、彼に自分が死を贈ると言い出す。もちろんその罪は甘んじて受け容れるつもりであった。それを聞いたイーサンは、「そんなにオレのことを愛してくれているのか」と言い、彼女に結婚を申し込む。既にオマルには手品の極意を伝授しており、彼の手品はこの世に生き続けることになっていた。後はソフィアに、「マスカレナス夫人」の名を残し、今までの献身に報いることのみが彼に残された仕事であった。当然ソフィアもそれを喜んで受け容れる。12年間の献身、死の直前の結婚、そして新郎に死を贈る「初夜」、この一連の出来事によって綴られる切ない恋物語が「Guzaarish」の真の核心だと言える。それは生と死を越え、肉体を越え、もはや神の領域に達している。

全体的に欠点はあまり見られなかったが、伏線の張り方が多少荒かった印象は受けた。中盤以降、突如登場する人物が何人かいて、唐突な気がした。例えばイーサンの母親イザベル、イーサンの元アシスタントのエステラ、ソフィアの夫ネヴィル、ライバル・マジシャン、ヤスィールなどである。もう少しあらかじめ伏線をしっかり張っておいた方が映画としてのまとまりは良かった。

主演のリティク・ローシャン、アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャン共に、最高の演技であった。リティク・ローシャンは最近めっきり寡作になってしまったため、今年「Kites」一本の失敗でその地位が危機に瀕してしまっていたが、この映画のおかげで俳優としてさらなる高みに達したと言える。アイシュワリヤー・ラーイ・バッチャンの方も、「Action Replayy」(2010年)の失敗で多少乱調気味となっていたが、「Guzaarish」で今一度持ち直した。今回は「美しすぎるメイド」役で、彼女のフィルモグラフィーの中では「Raincoat」(2004年)に匹敵する変わった役だったが、アンニュイな雰囲気がとても良かったし、控えめながらしっかりした演技を見せていた。「Action Replayy」では無理に若作りしてはしゃいでいる感じがしたが、「Guzaarish」の彼女はいい意味で熟女臭が出て来て、今後も伸びしろがあると感じた。映像の美しさに加えて、主演二人の美男美女振りが映画の美しさをさらに引き立たせていたことは誰も否定できないだろう。

オマルを演じたアーディティヤ・ロイ・カプールは「Action Replayy」でも出演していた若手男優である。今回も相変わらずパンチパーマに飄々とした演技で良かった。シェールナーズ・パテール、ナフィーサー・アリー、ラジト・カプールなどの脇役陣も絶妙な演技であった。

サンジャイ・リーラー・バンサーリーは元々映画監督であるが、今回は音楽監督にも初挑戦している。だが、決してそれは素人仕事ではなく、むしろ今までのバンサーリー映画を踏襲する世界観を音楽によっても作り出すことに成功しており、彼の多才さが証明された形となった。スパニッシュっぽい「Udi」を除けば、映画の雰囲気に溶け込むようなスローテンポの曲が多い。ポルトガル的郷愁も随所に感じられるし、歌詞からはスーフィズムのエッセンスを詰め込んだスピリチュアルな要素も感じられる。「Guzaarish」のサントラCDは、派手さはないが非常に質が高い。

「Guzaarish」は、インド映画の次元を超越しており、通常のインド娯楽映画ではない。「バンサーリー映画」というジャンルを別枠で作らなければならないかもしれない。だが、その突然変異的な存在を考慮に入れても、間違いなく今年最高のロマンス映画の一本。映像美も主演俳優の美もストーリーの美も世界レベルだし、その切なさに何度も涙を流させられる。今年必見の映画だと断言できるし、インド映画に変な偏見を持っている人に是非鑑賞していただきたい映画でもある。ただ、あまりに映画としての出来が卓越し過ぎているためにインドの一般大衆の趣向とはかけ離れており、もしかしたら一般受けはしないかもしれない。それだけがネックだが、興行収入云々などとは全く別次元を行っている傑作である。