コールセンターのオペレーターは、英語を不自由なく話せるレベルの教育があるインド人に人気の職業である。インドでは、人件費の安さに加え、米国から見てちょうど地球の反対側に位置しているという地理上の偶然と、英語話者人口が比較的多いという歴史的・社会的要因から、コールセンターの代行業が急速に発展し、大都市を中心にコールセンター・カルチャーなるものが出現するまでになっている。それは必ずしもポジティブな面だけではなく、例えば、コールセンター内ではインド人が本来のインド名を奪われ、強制的に米国人っぽい名前を付けられて呼ばれることを「文化の破壊」「尊厳の侵害」として批判する識者の声が根強い。

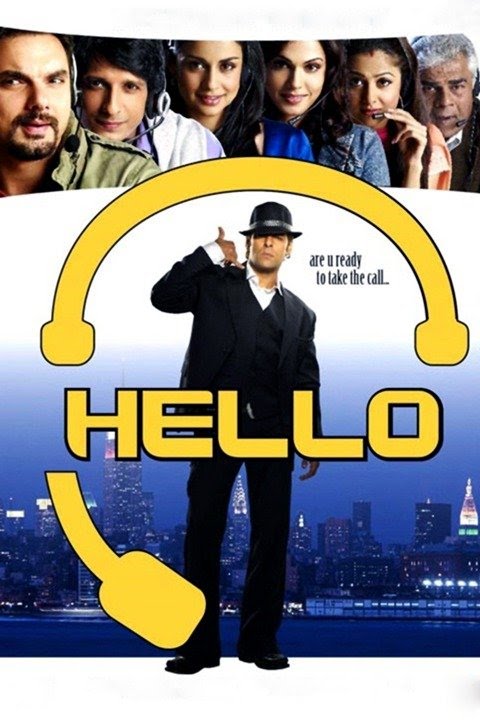

ヒンディー語映画でも、登場人物の職業がコールセンターのオペレーターという設定はしばしば見られるようになった。最近の映画だと「Life In A… Metro」(2007年)、「Tashan」(2008年)、「Saas Bahu aur Sensex」(2008年)などが思い付く。だが、コールセンターそのものを舞台にし、インド人オペレーターたちが抱える問題を浮き彫りにした映画は、この「Hello」が初めてかもしれない。インド工科大学(IIT)卒のインド人英語作家チェータン・バガトのベストセラー小説「One Night @ the Call Center」をベースにした作品である。2008年10月10日に公開された。

監督:アトゥル・アグニホートリー

制作:ポール・パルマール

原作:チェータン・バガト「One Night @ the Call Center」(2005年)

音楽:サージド・ワージド

歌詞:ジャリース・シェールワーニー

振付:ボスコ・シーザー

衣装:アシュレー・レベロ

出演:シャルマン・ジョーシー、ソハイル・カーン、アムリター・アローラー、イーシャー・コッピカル、グル・パナーグ、シャラト・サクセーナー、ダリープ・ターヒル、スレーシュ・メーナン、サルマーン・カーン(特別出演)、カトリーナ・カイフ(特別出演)、アルバーズ・カーン(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ある晩、ヘリコプターの修理を待つ映画スター、チェータン・バガト(サルマーン・カーン)のところへ、謎の女性(カトリーナ・カイフ)がやって来て、あるストーリーを語り出す。そのストーリーは、コールセンターに勤める6人のナイトシフト・オペレーターが主人公であった。 ある豪雨の夜。シャーム・メヘラー(シャルマン・ジョーシー)はチームリーダーで、ボスのスバーシュ・バクシー支社長(ダリープ・ターヒル)のためにウェブサイトを作成していた。ボスから今夜も出勤を厳命され、チームメンバーに連絡を取って出掛ける。ヴァルン・マロートラー、通称ヴルーム(ソハイル・カーン)は、仲の悪い両親に育てられながらも陽気な性格の若者であった。ラーディカー・ジャー(アムリター・アローラー)は既婚だったが、夫(アルバーズ・カーン)に冷たくされ、姑にいじめられる毎日を送っており、抗うつ剤を飲んでストレスを抑え込んでいた。イーシャー・スィン(イーシャー・コッピカル)は、モデルになるために反対する家族を捨ててムンバイーへやって来た女性だった。プリヤンカー・カプール(グル・パナーグ)は、母親から結婚を押しつけられ、遂に米国シアトル在住のNRI(在外インド人)実業家ガネーシュと結婚することが決まった。だが、プリヤンカーはこの結婚をまだ迷っていた。VPチャウハーン、通称ミリタリー・アンクル(シャラト・サクセーナー)は、米国へ行った孫のことばかりを考えて生きている老人であった。 シャームとプリヤンカーはかつて交際していたが、海外在住の富豪との結婚を重視する母親はシャームとの結婚を認めず、それが原因で二人は破局していた。また、ヴルームとイーシャーもいい仲であったが、イーシャーはモデルになる夢を追求しており、彼との結婚を認めず、そのまま二人の仲は後退して行った。 六人は会社に出勤し、仕事に取りかかる。ところがこの晩、各人が抱える問題が次々に明るみに出る。ひょんなことからラーディカーの夫の不倫が発覚し、服用中の抗うつ剤が切れ、彼女の精神状態は極度に不安定になっていた。イーシャーは次のファッションショーに出場するために枕営業までしたが、彼女は騙されていたことが分かり、今年もモデルにはなれないことが発覚した。イーシャーが身体を売ってまでモデルになろうとしたことを知ってヴルームは怒り、食堂を破壊する。プリヤンカーのところには母親やガネーシュから電話がかかって来て、ガネーシュとその両親がもうすぐインドに来てそのまま結婚式を挙げることが決まったと伝えるが、彼女はそこまで急いで結婚する気がなかった。シャームはまだプリヤンカーのことを好きで、彼女が結婚すると聞いて落ち込む。ミリタリー・アンクルは孫にEメールを送るが、仲の悪い息子から、もう二度と孫にメールを送るなと厳しい返事が返って来る。 さらに悪いことに、バクシー支社長が大規模なリストラを計画していることが分かる。しかもバクシー支社長はボストン本社へ栄転の予定であった。落ち込んだ六人は休憩時間に酒を飲みに自動車で出掛ける。ところが、酔っぱらったブルームが居眠り運転をしたため、自動車は崖に落ちそうになる。少しでも動けば、自動車は崖に真っ逆さまであった。絶体絶命のピンチの中、シャームの携帯電話に神様から電話が掛かって来る。神様は、因果応報の教えや、人生で勝利を収めるためにはまず敗北を味わわなければならないと説いて電話を切る。その瞬間、そこに救援が駆けつけて六人は一命を取り留める。 会社に戻った六人は、バクシー支社長に復讐を開始する。バクシー支社長を罠にはめて解雇させ、さらにリストラを阻止するために、コンピューター・ウィルスの噂を米国にばらまく。パニックに陥った米国人が電話を掛けまくったため、コールセンターの仕事が増え、リストラは阻止された。 こうして一夜が明け、一難が去り、六人のシフトも終了する。いろいろ考えたプリヤンカーは、ガネーシュとの結婚を蹴り、シャームと結婚することを決め、彼にプロポーズをする。シャームは最初見栄を張って断るが、やはり考え直し、彼女にプロポーズし返す。 シャームとヴルームは現在ウェブサイト制作会社を立ち上げ、成功を収めている。ラーディカーは夫や母親と関係を改善し、以前よりも自由な生活を送っている。イーシャーはNGOに入り、児童福祉のために働いている。シャームと結婚したプリヤンカーは保母になるために勉強中である。ミリタリー・アンクルは孫に会うために米国へ旅立った。ヴルームとイーシャーはまた付き合い始めたようである。 この話を聞いたチェータンは、神様から電話が掛かって来るところに弱点を指摘するが、謎の女性は、それなら神様の代わりにミリタリー・アンクルが同じことを言ったことにすればいいと言う。しかし、やはりチェータンは神様からの電話の方がいいと前言を撤回する。謎の女性は話を終えて去って行く。チェータンは最後に、「君はプリヤンカーなのか、ラーディカーなのか、それともイーシャーなのか?」と質問する。女性はその誰でもないと答える。そしてどこかに消えてしまった。彼女こそが神様だったのだろうか・・・。

サルマーン・カーン、ソハイル・カーン、アルバーズ・カーン、そしてカトリーナ・カイフと、サルマーン一族が総出演する豪華な作品で、てっきり爆笑コメディー映画かと思ったが、意外に派手さを抑えたシリアスな映画であった。中盤までは悪くない展開であったが、神様の電話のシーンで急に説教臭くなってしまい、そのまま低空飛行を続けて最後には墜落してしまっていた。

文字通り崖っぷちに立たされて絶体絶命のピンチに陥った六人の主人公に突然神様から電話が掛かって来るのだが、その中で神様は、人生で成功するために4つのことが重要だと説く。それは、頭脳、想像力、自信、そして敗北である。そして、運命は神様が決めるものではなく、人間が自分の行動によって築いて行くものだと話し、六人を励ます。そのメッセージはあまりに唐突で、映画中のサルマーン・カーンと同様に受け入れがたかったのだが、さらに受け入れられなかったのはその後の展開である。会社に戻った六人はボスにセクハラの冤罪を着せて解雇にさせ、さらに米国本社のリストラ計画を阻止するために、非常に危険なコンピューター・ウィルスが登場したと嘘の情報を広めてコールセンターの仕事を倍増させる。いくら目的が正しくても、その手段がこれほど卑怯で欺瞞に満ち、しかも周囲に多大な迷惑をかけるようなものでは、神様すら彼らを救えないであろう。映画には多くの場合「枷(かせ)」があり、それを主人公(または主人公たち)がいかに解決するかが描かれるのが常だ。ガーンディー主義が根強いインド映画では、完全なるハッピーエンドを実現するため、悪役以外の全ての人々が納得できるような道徳的解決法が好まれる。このような非道徳的な解決法は似合わない。「Hello」からは、どこかインド的ではない不気味な精神を感じた。それが果たしてハリウッドの影響なのか、それとも英語作家の小説から来るものなのかは分からない。ちなみに、「Hello」の制作には、ソニー・ピクチャーズ・エンターテイメントの傘下にあるコロンビア・ピクチャーズが出資しているようである。

とは言え、反米のメッセージは根強く、コールセンターのインド人オペレーターたちがどんな気持ちで「低脳で幼稚な」米国人顧客の対応をしているのかはよく描写されていた。コールセンターに悪戯電話を掛けて来てインド人オペレーターをおちょくって楽しむアメリカ人も登場するが、おそらくそれは真実なのだろう。

また、「Hello」は一種のクロスオーバー映画(娯楽映画とアート映画の中間)と言えるが、派手なミュージカルシーンが冒頭、中盤、そして最後に入っており、しかもそれらがプロモーションに利用されているため、多くの観客は完全な娯楽映画だと思って映画館を訪れると思われる。ただでさえ、実際にはただの特別出演のサルマーン・カーンがプロモーションで前面に出ており、サルマーンの熱狂的ファン層、つまり中上流層より下の観客が押しかけることは想像に難くない。そういう観客を満足させられるだけの娯楽性はこの映画にはなく、それが失敗度を必要以上に高めそうな予感がする。

最近乗りに乗っているカトリーナ・カイフであるが、この映画ではただの飾りに過ぎなかった。サルマーン・カーンも、アイテムボーイとして踊りを踊っているが、やはり特別出演の枠ははみ出ていなかった。そうなるとコールセンターに勤める六人が重要になる。今回出演していた六人は各者各様のポジションにある。まず女優を見てみると、アムリター・アローラー、イーシャー・コッピカル、グル・パナーグの三人である。彼女たちに共通しているのは「売れない女優」という点である。だが、グル・パナーグだけは、実力と美貌がありながらメインストリームに乗り切れていないだけで、「Hello」でも圧倒的な存在感を示していた。彼女にはもっと上を目指して欲しいと思っている。残りの二人は完全に落ちこぼれ組である。一応二人ともいい演技を見せていたが、低迷振りは隠せていなかった。だが、イーシャー・コッピカルだけは、「Company」(2002年)におけるアイテムナンバー「Khallas」での成功をもう一度ぐらいは狙える力を持っていると思った。アムリター・アローラーはなぜ女優をしているのかよく分からない。

一応6人の中では主役の扱いであったシャルマン・ジョーシーは、「Rang De Basanti」(2006年)、「Life In A… Metro」、「Golmaal」(2006年)などでブレイクした男優である。最近は多少低迷していたが、母性本能をくすぐるような、ちょっと情けない男役をやらせたら彼はとてもはまり、「Hello」でも輝きを取り戻していた。ソハイル・カーンは「Maine Pyar Kyun Kiya」(2005年)以降すっかりコメディーキャラが板に付き、今回も暴走気味のコメディー振りを発揮していた。異色だったのはシャラト・サクセーナーである。普段は脇役として登場するが、今回はかなり主役に近い役柄を任されて、エモーショナルな演技をしていた。

音楽はサージド・ワージド。タイトル曲「Hello」、ディスコナンバー「Karle Baby Dance Wance」、スタッフロール曲「Bang Bang Bang」などがアップテンポの曲で、プロモーションにもよく使われている。だが、前述の通り、これらの曲は映画全体の雰囲気と適合しておらず、作品の完成度を低める結果となっている。

原作は英語の小説だが、この映画は基本的にヒンディー語映画になっていた。原作の特徴のひとつであったインドの口語英語を、ヒンディー語に直すのはけっこう至難の業だったようだが、原作者のチェータン・バガトがダイアログ作りに協力したおかげもあり、自然な言語になっていた。

「Hello」は、一般に売り出されているイメージとはかなりかけ離れた、けっこうシリアスな映画である。神様が登場するなど、多少メルヘンチックな部分も入って来るが、その辺りはうまく処理されていたと思う。だが、この映画の欠点は、結末までの持って行き方であり、そこで失敗していたために全体が台無しになっていた。見逃しても後悔する必要はない。