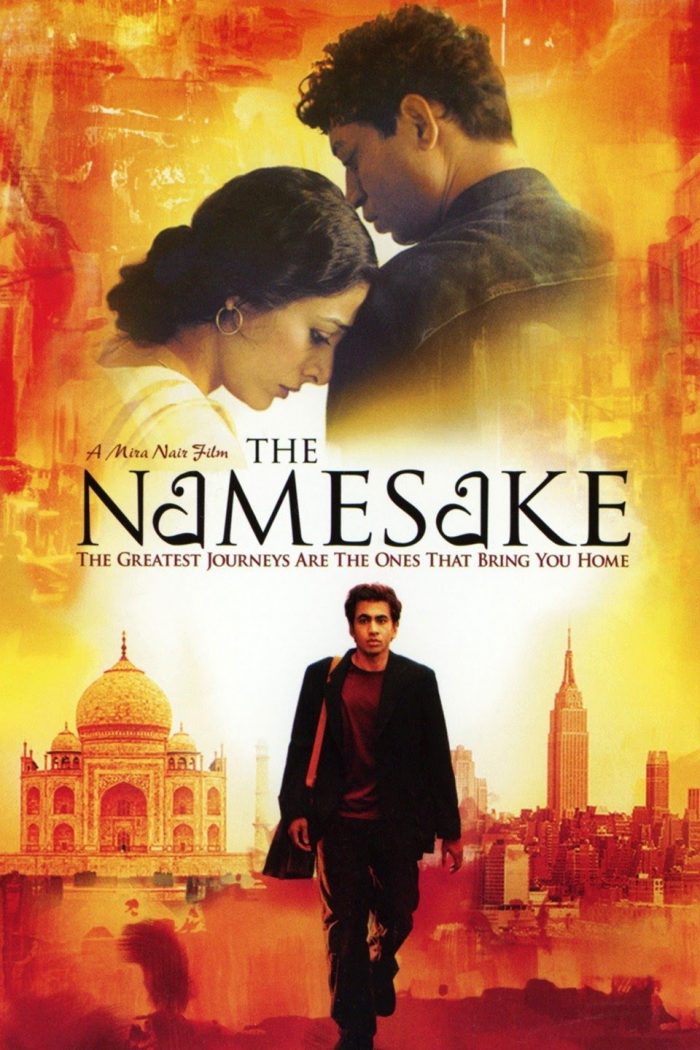

世界的に有名なインド系女性映画監督であるミーラー・ナーイル監督の最新作「The Namesake」。インド系米国人女性で、ピューリツァー賞受賞作家のジュンパー・ラーヒリーの同名小説を原作にした映画である。原作は日本でも「その名にちなんで」という邦題で翻訳出版されている。「The Namesake」は米国で2007年3月9日に公開され、高い評価を受けている。インドでは2週間遅れて3月23日に公開された。インドでも都市部を中心にヒットとなっており、デリーの映画館ではチケット入手が困難となっている。今日は苦労して夜の回のチケットを入手し、鑑賞することができた。

監督:ミーラー・ナーイル

制作:ミーラー・ナーイル、リディア・ディーン・ピルチャー

原作:ジュンパー・ラーヒリー

音楽:ニティン・サーウニー

出演:カール・ペン、タッブー、イルファーン・カーン、サヒラー・ナーイル、ジャシンダ・バレット、ズレイカー・ロビンソン

備考:PVRアヌパム4で鑑賞。

カルカッタの伝統的なベンガル人家庭に生まれ育ったアシーマー(タッブー)は、米国在住のベンガル人アショーク・ガーングリー(イルファーン・カーン)と結婚し、ニューヨークに移住する。彼女にとって、住み慣れたカルカッタと違い、ニューヨークは全く孤独の地であった。やがて二人の間には長男と長女が生まれる。ゆっくりと名前を付けようと思っていたアショークであったが、米国では出生後すぐに名前を届け出ねばならず、ふと思い付いたロシアの文豪の名前ゴーゴル(ゴーゴリ)を長男の名前にする。一方、長女はソニアと名付けられた。 月日は流れ去った。ゴーゴルとソニアはニューヨークの文化の影響を受けて育った。特にゴーゴルは自分のヘンテコな名前を気に入っていなかった。ゴーゴルは、インド旅行をきっかけに建築に興味を持つようになり、建築家への道を進んでイエールに住み始める。また、彼は名前をニキルに改名する。 ニキルにはマクシーン(ジャシンダ・バレット)という米国人のガールフレンドができ、両親にも紹介する。そのときアショークはオハイオへ単身赴任しようとしていた。出立を前にアショークはニキルに、ゴーゴルと名付けた本当の理由を話す。 アショークが学生の頃、列車に乗って父親に会いにカルカッタからジャムシェードプルへ向かっていた。そのとき読んでいたのがゴーゴリの短編集であった。同じコンパートメントに乗ったおじさんに、彼は世界へ出ていろんな経験を積むように諭される。だがそのときその列車は事故に遭ってしまう。生存者がほとんどいない大事故であったが、アショークはゴーゴリの本を握り締めて振っていたために発見され、一命を取り留める。そのことがあってから、アショークは海外へ移住し、息子にゴーゴルと名付けたのであった。 アショークはアシーマーに見送られてオハイオに旅立った。だが、その先で彼は急死してしまう。父親の訃報を聞いたニキルは、ヒンドゥー教の伝統に従って頭を丸め、ニューヨークに戻って来る。マクシーンも葬儀に参列するが、ニキルは全く人が変わってしまっていた。ニキルとマクシーンは破局する。アシーマーとニキルは、アショークの遺灰を河に流すためにカルカッタへ行って来る。 喪も明けた頃、アシーマーはニキルに縁談を持ちかける。相手はかつてお見合いをしたことがあったマウシュミー(ズレイカー・ロビンソン)であった。当時は気色の悪い女の子であったが、いつの間にか色気のある女性になっていた。ニキルはマウシュミーと結婚することを決める。また、兄に続いて妹のソニアも婚約する。 2人の子供が身を固めたのを見届けたアシーマーは、家を売ってカルカッタへ帰ることを決意する。彼女は最後に親しい友人を招いてパーティーを開く。だがそのとき、マウシュミーが結婚後も元恋人のフランス人と付き合っていたことが発覚する。それを知ったアシーマーはカルカッタへ帰ることをためらうが、ニキルは母親を送り出す。また、ニキルはかつて父親からプレゼントされたゴーゴリの短編集を見つけ、そこに書かれていた父親のメッセージを見つける。 カルカッタに戻ったアシーマーは、結婚前に習っていた声楽の勉強を再開する。

現在主に活躍している海外在住インド系女性映画監督は3人いる。アムリトサル生まれ、デリー育ち、トロント在住のディーパー・メヘター監督、ケニア生まれ、ロンドン在住のグリンダル・チャッダー監督、ケーララ州生まれ、デリー育ち、ニューヨーク在住のミーラー・ナーイル監督である。興味深いことに、三人ともパンジャーブの家系である。だが、三人の作る映画はそれぞれ特徴がある。最近、ディーパー・メヘター監督の「Water」(2005年)が公開されたが、彼女はインドの社会問題を好んで取り上げる傾向にある映画監督である。「Bend It Like Beckham」(2002/邦題:ベッカムに恋して」で有名なグリンダル・チャッダー監督は、やたらとインド人女性×白人男性のロマンスをテーマにした映画を撮り、どちらかというとインドの因習を打ち破るメッセージを送っている。それに対しミーラー・ナーイル監督の映画の多くは、インド文化の素晴らしさを再発見させてくれるような魅力に溢れている。僕はこの3人の中ではミーラー・ナーイル監督を最も高く評価している。

「The Namesake」も、NRIの家族の絆を描きながら、インドの美しさ、インド文化の素晴らしさを伝える内容となっており、非常に力強い作品であった。原作は読んだことがないので比較はできないが、2時間の映画に収めるため、おそらくかなりの部分が省略されていたのではないかと思う。例えば、原作ではゴーゴルの人生に3人の女性が現れるが、映画では2人しか出て来なかった。また、それぞれの女性との破局の過程も詳しく描かれておらず、恋愛と結婚が映画の主題になっていないことは明白であった。

その代わり強調されていたのは父親アショークとゴーゴルとの関係である。アショークは物静かで口数少ないベンガル人という設定で、ゴーゴルにあまり口出ししようとしなかった。ゴーゴルが改名したいと言い出したときも、父は「ここはアメリカだ。自由にすればいい」と反対しなかった。だが、父の死後、ゴーゴルは父が自分に投げ掛けてくれた言葉のひとつひとつを思い出すのであった。ゴーゴルという名前の由来もそのひとつである。そして彼は、長年悩まされてきたアイデンティティーの葛藤から解放され、インド人としての自分を受け容れるのである。

また、主人公はゴーゴルよりもむしろ、母アシーマーの方だったと言える。彼女は結婚を機に米国へ渡り、25年間、夫と子供たちのために尽くす。そして子供たちが独立した後、彼女はカルカッタへ戻ることを決意する。帰る前にアシーマーは、25年間インドのことを常に思い出していたこと、そしてインドに帰った後は米国で出会った友人たちのことを思い出すであろうこと、だが、米国という国自体は決して懐かしく思わないだろうことを述べる。彼女のその言葉に、故郷への憧憬以上に、インド人としてのプライドを感じた。映画は、アシーマーがカルカッタへ帰った場面を持って終了する。

インドの映像も非常に美しかった。こんなことを言うのは失礼かもしれないが、インド人の目でこれだけインドを美しく描写できるのは稀なことではないかと思う。やはり、海外に在住していると、視点も外国人のものに近くなるのであろう。喧騒と混沌のカルカッタですら、巧みな映像表現力により、魅力的に映し出されていた。それに加え、アーグラーのタージマハルも出て来る。スクリーンで見るタージマハルはまた違った迫力がある。意味もなくタージマハルが出て来るのではなく、一応ストーリーに絡められている。ゴーゴルはタージマハルを見て感動し、建築学を学ぶことを決めるのである。また、米国の風景もインドに負けず美しく描かれていた。その美しさには、思わず観客席から溜め息が漏れるほどであった。それらに加え、ベッドシーンもいくつか出て来たが、やはり監督が女性なだけあり、乾いた美しさのある映像であった。

主演の三人は皆素晴らしい演技であった。特にイルファーン・カーンの間を活かした演技は群を抜いていた。タブーも負けてはいなかった。10代の少女から40代の女性までの演じ分けは甘かったような気もするが、特に後半の演技は絶品であった。この二人が、コルカタのヴィクトリア記念堂で交わす会話は微笑ましかった。

ゴーゴルを演じたカール・ペンは、インド映画界では初登場の俳優だが、米国では名の知れたインド系の男優らしい。本名はカルペーン・スレーシュ・モーディーというコテコテのグジャラーティー名だが、NRIの若者にありがちな「名前の西洋化」をして、カール・ペンを名乗っているようだ。最近ではハリウッド映画「Superman Returns」(2006年)や、人気TVドラマ「24」などに出演している。米国生まれだけあって、きれいなアメリカ英語を話していた。

妹ソニアを演じたサヒラー・ナーイルはミーラー・ナーイル監督の姪で、「Monsoon Wedding」(2001年)にも出演していた。また、マウシュミーを演じたズレイカー・ロビンソンは、英国人、スコットランド人、インド人、ビルマ人、イラン人、マレーシア人の血を受け継ぐ混血の英国人女優である。

言語は基本的に英語だが、ベンガリー語も多用される。ほとんどのベンガリー語セリフには簡潔かつ分かりやすい英語字幕が付く。ベングリッシュ映画と言ってもいいだろう。また、ほんの少しだけヒンディー語も聞こえて来た。

ミーラー・ナーイル監督の「The Namesake」は、インド人のインドへの回帰を美しい映像と共に描いた傑作である。インド映画ファンだけでなく、全ての映画愛好家に受け容れられるだけの普遍性を持った作品で、日本で公開されてもおかしくない。