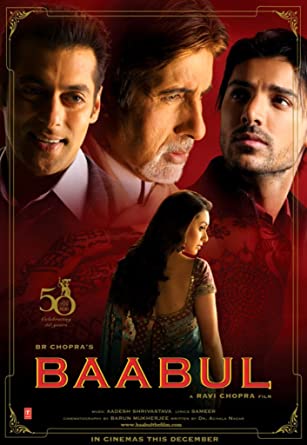

本日(2006年12月8日)より公開の新作ヒンディー語映画「Baabul」を観てきた。かなり有名な俳優たちが出演しており、話題性は十分あると思うのだが、いかんせん「Dhoom: 2」(2006年)フィーバーが未だ冷めておらず、客入りは思ったほどよくなかった。ちなみに「バーブル」とは「父」という意味であり、特に結婚式の文脈で使われる言葉である。ムガル朝を興した人物とは全く関係ない。そもそもムガル朝創始者の名前の最後の「ル」は「l」ではなく「r」であるし、日本では一般に「バーブル」と表記されているが、「バーバル」の方がより正確である。

監督:ラヴィ・チョープラー

制作:BRチョープラー

音楽:アーデーシュ・シュリーヴァースタヴ

歌詞:サミール

振付:ファラー・カーン、ラージーヴ・スルティー、レモ・ゾウザ、ヴァイバヴィー・マーチャント

出演:アミターブ・バッチャン、ヘーマー・マーリニー、サルマーン・カーン、ラーニー・ムカルジー、ジョン・アブラハム、オーム・プリー、ラージパール・ヤーダヴ、シャラト・サクセーナー、アマン・ヴァルマー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

アヴィナーシュ・カプール(サルマーン・カーン)は、バルラージ(アミターブ・バッチャン)とショーブナー(ヘーマー・マーリニー)の一人息子であった。アヴィナーシュは7年の留学を終え、ムンバイーに戻って来た。早速アヴィナーシュはバルラージの経営するエロス・ジュエリーに勤め出した。 ある日、父とゴルフをしていたアヴィナーシュは、ゴルフ場で絵を描いていた女の子マールヴィカー・タルワール(愛称ミリー;ラーニー・ムカルジー)と出会う。二人は出会いを繰り返す内に惹かれ合い、やがて結婚することになる。ミリーの幼馴染みで歌手のラジャト・ヴァルマー(ジョン・アブラハム)は、密かにミリーのことを愛していたが、アヴィナーシュにミリーの幸せを託し、英国へ一人旅立つ。 アヴィナーシュとミリーの間には、アンシュという息子も生まれる。だが、アンシュの4歳の誕生日にアヴィナーシュは交通事故に遭って死んでしまう。以来、ミリーの顔に笑顔が戻ることはなかった。その様子に心を痛めたバルラージは、彼女の幼馴染みラジャトを探しに英国へ発つ。ラジャトは英国で歌手として成功していたが、ミリーへの恋をずっと胸に抱いていたため、独身であった。バルラージはアヴィナーシュが死んでしまったこと、ミリーを再び幸せにするには再婚をさせるしかないこと、そして再婚相手はラジャト以外にいないことを伝える。ラジャトも同意し、インドに帰って来る。 ミリーはラジャトのことを友人以上には考えていなかったが、遂には彼を再婚相手として受け容れる。だが、この再婚にはショーブナーや、バルラージの兄(オーム・プリー)が大反対であった。それでもバルラージは結婚を強行する。結婚式に乗り込んだバルラージの兄は、未亡人の再婚は家の名誉を汚すとして結婚式を中止させようとするが、バルラージは「未亡人を家の中に閉じ込めておくのはサティー(寡婦殉死)と同等の罪だ」と主張して兄を説得する。兄もやっと考えを改め、ラジャトとミリーの結婚を祝福する。

ラヴィ・チョープラー監督は2003年に「Baghban」を送り出し、元々家族の絆を描き続けて来たインド映画界に、老夫婦の視点から家族の大切さを映画に盛り込むことを提案した。また、年配夫婦向けのシルバーロマンスという新たな分野を切り開いたのもこの映画であった。「Baabul」は、そのラヴィ・チョープラー監督の最新作である。今回もやはり舞台は家族。だが、軸となっていたのは寡婦再婚問題であった。

インドでは未亡人の再婚をタブー視する習慣が根強い。再婚だけではない、未亡人は人権すら剥奪される。夫を亡くした女性は、色の着いた衣服や装飾品を身に付けることを許されず、不吉な存在として扱われ、祝い事などへの出席もできず、死ぬまで家の中で肩身の狭い生活をしなければならない。特に不幸なのが、幼児婚の風習が残っていた時代、幼くして結婚し、婚家に嫁ぐ前に夫を失ってしまった少女たちである(大抵、結婚と嫁ぎの間に時間差がある)。彼女たちは、顔を見たこともない夫のために残りの人生全てを未亡人として過ごさなければならなかった。さすがに幼児婚はもう行われなくなったと思うが、未亡人に対する束縛は完全には改善されていないだろう。インドでは女性の幸せは夫に全て依存しているのである。もちろん、妻を失った男性に対してはこのような足枷は掛けられない。夫を失った女性に対して、不幸の追い討ちをかけるようなこの悪習は、幼児婚とセットで100年以上前から問題視されており、数々の社会改革家たちが根絶しなければならない問題として取り上げて来た。彼らの多くが掲げた解決策が、寡婦再婚(विधवा विवाह)であった。この場合、特に幼児婚によって発生した寡婦の再婚のことを指す。ヒンディー文学の巨匠プレームチャンドも寡婦と再婚した1人であった。幼児婚の方は時代の変遷と共に減少し、幼い寡婦を再婚させる必要はなくなって来たが、依然として未亡人の再婚はタブー視される傾向にある。

「Baabul」はいかにもインド映画的なハッピーな雰囲気で始まり、ボーイ・ミーツ・ガール・ストーリーの王道を辿っていく。アヴィナーシュとミリーの結婚式までは何の障害もないが、そこでバルラージの兄の家庭に住む未亡人プシュパーが一瞬クローズアップされる。伝統と家の名誉を第一に考えるバルラージの兄は、プシュパーが結婚式に出席することを許さない。だが、心優しいバルラージは内緒でプシュパーを結婚式に呼んでいた。このプシュパーのエピソードが映画全体の伏線となっていた。

インターミッションの直前でアヴィナーシュは交通事故に遭い、映画再開と同時にアヴィナーシュは息を引き取ってしまう。後半の序盤は非常に重苦しい雰囲気で、観客の心もかなり沈みこんでしまう。悲しいシーンはあっていいのだが、ちょっと長引かせすぎだと感じた。だが、バルラージがミリーを再婚させることを決意することにより雰囲気は持ち直す。インド映画のいいところは、悲哀がどん底まで達した瞬間に突然天地がひっくり返ったかのようにアップテンポになるところだと思う。インド映画初心者はそれに慣れないようだが、これは観客を悲しませすぎないようにとのインド映画の配慮なのである。映画はジョン・アブラハム演じるラジャトの再登場とミュージカル「Har Manzar」によりガラリと変わる。

ミリー再婚作戦は、まずはミリー自身の拒絶に合う。だが、ラジャトは根気よくミリーの心を慰める。ミリーは「人生で私は一度しか恋をしないの。私にはあなたへの愛はないわ」と言うが、ラジャトは「僕は君への愛でいっぱいだ。君の心を満たすほどいっぱいの愛だ」と答える。ようやくミリーはラジャトに心を開く。

次なる障害は妻ショーブナーであった。愛息子を失った彼女は、孫のアンシュをアヴィナーシュの生まれ変わりと考えてかわいがっていた。ミリーの再婚は、アンシュを失うことを意味した。ショーブナーは真っ向から拒否する。だが、バルラージは結婚式を強行する。

最後の、そして最大の難関は兄であった。バルラージは兄を敬っており、兄の言うことには何でも従っていた。だが、ミリーの再婚に関しては彼は一歩も引き下がらなかった。バルラージは言う。「呼吸をするだけが人生じゃない。人生を生きることが人生だ。インドでもうサティー(寡婦殉死)が行われていないと言うが、それは嘘だ。未亡人を生きた死体にして家の中に閉じ込めている。これは形を変えたサティーだ。」この言葉に兄も遂に改心し、ラジャトとミリーの結婚を認める。このように、寡婦再婚は映画の最も重要なテーマとなっていた。寡婦再婚を巡る問題を理解していなければ、「Baabul」は理解できないだろう。

未亡人の不幸な境遇と対比されていたのが、カルワー・チャウトの習慣であった。カルワー・チャウトは、既婚の女性が夫の長寿を祈願して断食を行う日である。カルワー・チャウトで断食をすれば、女性は今後生まれ変わっても7回に渡って同じ夫を得ることができると考えられている。カルワー・チャウトはヒンディー語映画で最頻出の祭りであり、特筆すべき事柄はない。だが、アヴィナーシュを失った後、ミリーがカルワー・チャウトを行い、「今世では彼を失ってしまったけど、来世で彼と長く一緒に住めますように」と祈るところは非常に心を打った。

前述の通り、「Baabul」とは「父」という意味だが、特に娘を嫁ぎ先に送る父親のことを指す言葉のようだ。ミリーの父親はシャラト・サクセーナーが演じるジート・タルワールであるが、この題名が示す「父」とはむしろアミターブ・バッチャンが演じるバルラージであろう。バルラージは、ミリーをバフー(嫁)としてではなく、ベーティー(娘)としてかわいがり、彼女の再婚を後押しする。寡婦再婚がメインテーマではあるが、真のテーマは「血縁を越えた家族の絆」であろう。

「Baabul」は、挿入歌の歌詞とストーリーの調和がよくなされていた映画でもあった。父と子の関係がよく分かるバングラー風ダンスナンバー「Come On – Come On」、ラジャトがミリーへの気持ちを歌う「Bebasi Dard Ka Aalam」などがよかった。サントラCDには収められていないが、映画の冒頭ではアミターブ・バッチャン作曲&歌唱の「Kehta Hai Baabul」を聞くことができる。CDに収録されているのはジャグジート・スィンが歌うバージョンである。

サルマーン・カーンとジョン・アブラハムというスターたちが出演していたが、注目が集まるのはアミターブ・バッチャンとラーニー・ムカルジーの「Black」(2005年)コンビであろう。アミターブ・バッチャンとヘーマー・マーリニーは「Baghban」でスクリーン上の夫婦を演じており、息はピッタリ。踊りも披露し、まだまだ若い者には負けないというところを見せていた。ラーニー・ムカルジーは「普通の女の子」を演じさせたら強い。前半のチャシュミシュ(メガネっ子)はとてもよかった。結婚後はシリアスな演技力が要されたが、それも彼女が得意とするところだ。

悲しいシーンを長引かせ過ぎていること、ラジャトとミリーの結婚までのプロセスがはしょり過ぎていたこと、冒頭のアウディーとベンツのレースが蛇足であったことなど、いくつか弱点も散見されたが、全体的には中の上の映画であったと思う。ダイアログも美しいものがいくつもあった。ただし、インドの寡婦再婚問題がメインテーマなので、多少重い雰囲気はある。主に「Baghban」とほぼ同じ年齢層をターゲットにしている映画だが、「Baghban」ほどは受け容れられないのではないかと思う。