今日はPVRアヌパム4で、2005年9月30日公開の新作ヒンディー語映画「Maine Gandhi Ko Nahin Mara」を観た。題名の意味は、「私はガーンディーを殺していない」。インドにはガーンディー姓の政治家が複数おり、また暗殺されたガーンディーも複数いるのだが、ここではインド独立の父と讃えられるモーハンダース・カラムチャンド・ガーンディー、つまりマハートマー・ガーンディーのことを指している。マハートマー・ガーンディーは、インド独立から約5ヶ月後の1948年1月30日、デリーのビルラー・ハウス(現在は博物館になっている)で、狂信的ヒンドゥー教徒ナートゥーラーム・ゴードセーによって射殺された。ゴードセーは裁判において、「Maine Gandhi ko nahin mara. Maine unka vadh kiya hai(私はガーンディーを殺していない。私は彼を殺害した)」という謎の言葉を述べたという。ゴードセーは1949年11月15日に絞首刑に処せられた。しかし、この映画はゴードセーを主人公にした映画ではない。アルツハイマー症がこの映画の中心的テーマである。

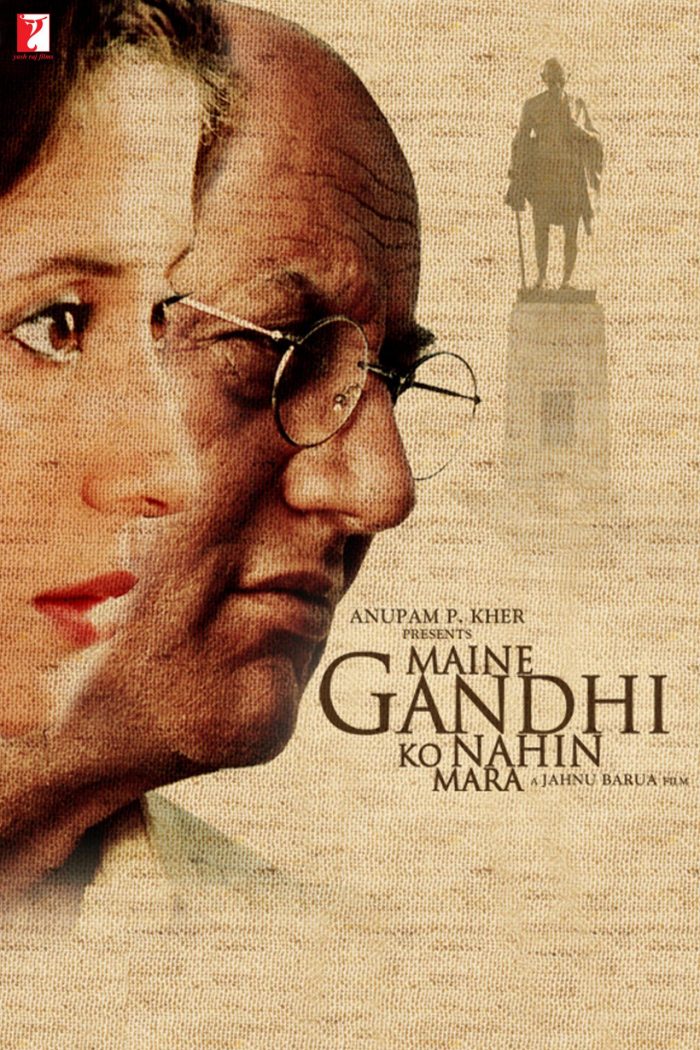

プロデューサーはアヌパム・ケール、監督はジャフヌー・バルアー。キャストは、アヌパム・ケール、ウルミラー・マートーンドカル、アディー(新人)、ワヒーダー・レヘマーン、プレーム・チョープラー、パルヴィーン・ダバース、ラージュー・ケール、ディヴィヤー・ジャグダレー、ヴィシュワース・パーンディヤー、ボーマン・イーラーニーなど。

ボンベイ大学のヒンディー語文学教授を退職し、妻を1年半前に亡くしたウッタム・チャウダリー(アヌパム・ケール)は、娘のトリシャー(ウルミラー・マートーンドカル)と息子のカラン(アディー)と共に暮らしていた。しかし、次第にウッタムの言動や行動に不審な点が目立つようになってくる。亡くなった妻を呼んだり、名前をすぐに忘れたり、退職したのに授業をしに大学へ行ったり・・・紛れもなくアルツハイマー症候群だった。医者も頼りにならず、ウッタムの病状は進行していく。ウッタムは部屋に篭りっきりになり、幸せだった家族は、ウッタムの病状の悪化によりギクシャクして来る。トリシャーの許婚がウッタムの病状を見て結婚を取り止めたことにより、トリシャーも発狂しそうになる。 ある日、ウッタムの部屋で何かが燃えているのを感知したトリシャーとカランは、ドアを破って中に入る。ベッドの下で震えるウッタムが口にした言葉は、「私はガーンディーを殺していない」だった。ウッタムは自分が刑務所にいると思っており、家族すら刑務所員と間違える有様だった。 トリシャーは、精神科医のコーターリーに相談する。コーターリーは、ウッタムの言動に興味を持ち、治療を引き受ける。コーターリーは、子供の頃のトラウマがウッタムの精神に悪影響を与えていると考え、デリーに住むウッタムの親戚(ラージュー・ケール)と会う。彼が話したところによると・・・ ウッタムたちは子供の頃、人の絵や写真を壁に貼って目隠しをして矢を射る遊びをよくしていた。兄弟親戚の中でウッタムが最も上手だった。ある日、他にいい絵がなかったので、マハートマー・ガーンディーの絵を貼って弓矢を射た。ウッタムの矢はガーンディーの絵の心臓に見事命中した。それを見た父親は、ガーンディーを侮辱するような行為をしたウッタムを叩いて叱った。不幸なことに、その日ちょうどガーンディーが暗殺された。父親はウッタムの不吉な行為のせいでガーンディーが死んだと考え、以後ウッタムと一言も口を利かなかった。父親はウッタムの結婚式にすら現れなかった。 この出来事がウッタムの深層心理に深い傷を残していることを知ったコーターリーは、それを癒すためにある斬新な実験を行うことを決める。それは、模擬裁判によってウッタムの罪を再審し、無実を証明させる、というものだった。コーターリーとトリシャーは俳優やエキストラを雇って模擬裁判の環境を整え、ウッタムを呼ぶ。この裁判の中で、ウッタムの無実が言い渡される。この実験は功を奏したようで、ウッタムの病状は幾分軽くなったように見えたのだった。

――Himmat karne waalon ki haar nahin hoti

映画中何度もリフレインされる詩の一節である。「諦めない限り敗北はない」という意味だ。この映画は、まさにこの一節に始まり、この一節に終わると言っていいだろう。アルツハイマー症が進行する父親と、それを必死に支える娘の、家族愛と苦闘の物語である。それと同時に、ガーンディー主義を忘れた現代インド社会に対する警告も重要なメッセージだった。この映画は、実在の人物と出来事がベースになっているという。

「Maine Gandhi Ko Nahin Mara」は、マハートマー・ガーンディーとナートゥーラーム・ゴードセーを描いた映画ではないものの、題名の通り、一貫してガーンディー主義的な映画である。特にトリシャーと許婚が家にやって来るシーンから、それが徐々に徐々に顕著になって来る。まるで、アルツハイマー症がじわじわと進行していくように。非常に巧妙だと感じたのは、ガーンディー暗殺時に8歳くらいだった人物が主人公になっていたことだ。その世代のインド人は、ガーンディーと同時代を生き、リアルタイムでガーンディーを見て来たわけであり、また独立の瞬間に立ち会ったわけであり、多分それを今でも心のどこかで誇りに思っていることだろう。そして、現在の若い世代が、ガーンディーや独立闘争の意義を知らないことに、まるで自分のアイデンティティーが失われるような言い知れぬ危機感を募らせていることだろう。だが、結局その世代の人々がガーンディーを体験したのはまだ物心も完全についていない頃であり、彼らのガーンディーに対するイメージは、上の世代から半ば強制的に押し付けられたものだったことだろう。そうなると、それは自分で見て、自分で考えた等身大のガーンディー像ではなく、時としてものすごく誇張された、理想化されたものになるのではなかろうか?だから、現代の病んだインドの社会を見て、ウッタム・チャウダリー教授も「一体何のための独立だったんだ」と一方的に心を痛めると同時に、ガーンディーに関する心の傷が、幼年時代のトラウマとして老年に表れて来たのだろう。

模擬裁判によって無罪が確定したウッタムは、最後にポツリと「実は、私がガーンディーを殺したんだ。私たち皆がガーンディーを殺したんだ」と語り出す。昔はガーンディーは皆の心に住んでいた。今ではガーンディーはオフィスの壁やら紙幣やら公園やら至る所にいるが、人々の心には住んでいない。親が子を殺し、子が親を殺すような世の中は、ガーンディーが求めたものではなかった。一体我々はどうなってしまったのか?現代のインド社会の病巣に対する痛烈な批判が、ガーンディー主義を通して語られていた。この発言を監督から観客へのメッセージと受け取ることも可能だが、もう一歩踏み込んで、幼年時代にガーンディーの偶像を刷り込まれた世代のトラウマ的思考と考えると、もっと映画に深みが出るだろう。

この映画は、何と言ってもアヌパム・ケールの演技に尽きる。アルツハイマー症に冒されていく老人の孤独感と恐怖感が静かに、それでいて強烈に演じられていた。改めて彼が国際レベルの俳優であることが証明されたと言っていいだろう。コーターリー医師が、「この世で最も孤独な人は、近しい人を全て失ってしまった人ではない。自分自身を失ってしまった人だ」と言うシーンがあるが、アヌパム・ケールは正にその心境を身体で演じていた。

父親の病状に戸惑いながらも必死に支える娘トリシャーを演じたウルミラー・マートーンドカルも素晴らしかった。トリシャーの弟のカランを演じたアディーという男優は新人のようだが、彼も父親に対する愛情と自分の人生に対する恐怖の板ばさみに悩む息子の苦悩を、説得力のある演技で表現していた。弁護士を演じる俳優を演じるボーマン・イーラーニーは、終盤のみの出演だが、強い印象を観客に残すことだろう。あと、大女優ワヒーダー・レヘマーンがなぜか端役で登場していた。かつてインド美人の代表だった彼女ももうすぐ70歳で、ただのお婆ちゃんになってしまっていた。

ウッタム・チャウダリーはヒンディー語文学の教授だった。化学の教室に入って、急にニラーラーの「ラームのシャクティ・プージャー」の講義を始めるシーンは、ヒンディー文学を専攻している僕にはちょっとニンマリのシーンであった。「ラームのシャクティ・プージャー」は、ヒンディー文学を専攻する学生が必ず勉強する作品で、この作品の解説ができない学生は、ヒンディー文学の学位を取得したと認められないほどである。また、チャウダリー教授の部屋に「物語の帝王」と呼ばれるヒンディー語文学の巨匠プレームチャンドの写真が飾ってあったのを僕は見逃さなかった。

言語は非常に聴き取りやすく、まるでマハートマー・ガーンディーが標榜したヒンドゥスターニー語を体現したかのような分かりやすい言葉だった。ただし、模擬裁判のシーンだけはウルドゥー語色が強くなる。また、現代のインドの言語状態に関し、チャウダリー教授が「最近の若者は正確なヒンディー語もしゃべれないし、一人前に英語も話せない」と嘆くシーンがあった。ちなみに、映画の上映時間は2時間弱と短く、ミュージカルシーンなどは一切入らない。

「Maine Gandhi Ko Nahin Mara」は、アルツハイマー症とそれに関わる家族や社会の問題、現代におけるガーンディー主義など、いくつかの重いテーマを取り扱った映画であった。それでいて、映像的にも感興的にも、詩のような美しさを持つ映画であり、俳優たちの演技も素晴らしかった。僕はこの映画を非常に高く評価している。