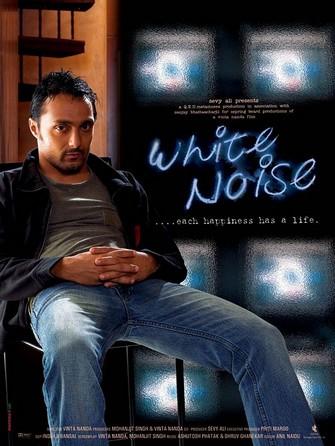

今日はPVRアヌパム4で、2005年3月4日公開の新作ヒングリッシュ映画「White Noise」を観た。パーキスターンのカラーチーで開催されたカラ映画祭や、イタリアのフローレンス映画祭に出品された、英語の映画である。監督は、TVドラマ界で名を馳せた女性監督ヴィンター・ナンダー。キャストは、ラーフル・ボース、コーエル・プリー、ジャティン・スィヤール、アーリヤン・ヴァイド、モナ・アンベーガーオンカルなど。

カラン(ラーフル・ボース)はムンバイーでTVドラマ制作会社でエディターをしていた。監督のパッラヴィー(モナ・アンベーガーオンカル)は顕示欲の強い女で、脚本家を何度もクビにしてしまっていたので撮影が難航していた。会社のボス、ミッキー(ジャティン・スィヤール)は、新しい女性脚本家ガウリー(コーエル・プリー)を連れて来る。ところが、パッラヴィーとガウリーは犬猿の仲だった。 ガウリーは有能な脚本家だったが、大酒飲みかつ既婚の男に横恋慕する癖のある破滅的な女性だった。ガウリーは、前のボス、パワン(アーリヤン・ヴァイド)とも不倫をしていたが、彼の妻にそれがばれ、パワンを諦めなくてはならなかったばかりか、仕事も失ってしまっていた。カランは職場で出会う前にある雨の晩、酔っ払って街をふらつく彼女と会って、何となく惹かれていた。 ガウリーの参入によりドラマに迫力が出るが、制作スタッフの間では人間関係が複雑になる。ミッキーはガウリーに言い寄るが、ミッキーのことを密かに好きだったパッラヴィーはますますガウリーにきつく当たるようになる。だが、ガウリーがミッキーの誘いを拒絶すると、一転してミッキーはガウリーを冷遇するようになる。カランが激昂的なガウリーと波長を合わせる努力をする内に、二人の仲は次第に近付いていく。 ミッキーとパッラヴィーはさらに追い討ちをかけるように、ガウリーとパワンの不倫をドラマにする計画を出す。それはメディアにも取り上げられ、ガウリーは辱めを受ける。激怒したガウリーはパワンの会社に入り込んで泣き喚くが、どうにもならなかった。とうとうガウリーは仕事を辞める決意をするが、カランは一緒にリシケーシュに行ってから二人で辞職することを提案する。リシケーシュのガンガー河に心を癒されたガウリーは、再起する勇気を取り戻す。

ムンバイーの都会人の精神的フラストレーションを描いた一風変わったロマンス映画。監督が元々TVドラマ界にいただけあり、インドのTVドラマの裏事情をスタッフ側からの視点で描写していたのもユニークだった。終わり方がインドらしかったのも好感的だった。

「ホワイトノイズ」とは、「単位周波数帯域(1Hz)に含まれる成分の強さが周波数に無関係に一定の雑音」のことを言うらしいが、簡単に言えば、TVの空きチャンネルで流れる「ザーーー」という音のことだ。主人公のカランは、TVから流れてくるそのホワイトノイズを聞くことで、孤独な心を癒していた。職場にて、ガウリーに「何をしているの?」と聞かれ、「ホワイトノイズを感じているんだ。静寂の音をね」と答えるシーンが印象的である。このときと似たやりとりが、映画の終盤、リシケーシュのガンガー(ガンジス)河の河畔で河のせせらぎを聞く二人の間で繰り返される。自然の中での河のせせらぎと、都会のホワイトノイズ。これらを対比したところが映画の優れた部分だった。

女性監督の映画なだけあって、男性キャラクターよりも女性キャラクターの方が際立っていた。特に主人公ガウリーと、そのライバルのパッラヴィー。大人になってまでこんな露骨で陰険な争いをするものなのかとも思うが、かなり生々しい「女の戦い」を演じていた。また、ガウリーのヒステリックで自滅的な振る舞いは、コーエル・プリーの見事な演技力もあって、映画を際立たせていた。それと比べると、男性キャラクターは深みがなかった。

都市部を中心にヒットした「Page 3」(2005年)では、ムンバイーのセレブたちの表と裏が描写されていたが、「White Noise」ではインドTVドラマ界の裏舞台が少しだけ暴かれていた。それほどセンセーショナルなものではなかったが、TVドラマ俳優の仰々しい演技や、いつまで経っても嫁と姑の争いという決まりきった筋から抜け出せない業界の後進性などが揶揄されており、これは監督によるTVドラマ業界への三行半とも言えるのではないだろうか。ちなみに、ヴィンター・ナンダー監督は、90年代にヒットしたTVドラマ「Tara」を監督したことで有名である。

ラーフル・ボースは僕が贔屓にしている男優で、彼が出演する映画は全て見ることにしている。何と言っても「Mr. and Mrs. Iyer」(2002年)が最高傑作だが、他にも「Everybody Says I’m Fine!」(2002年)、「Mumbai Matinee」(2003年)、「Chameli」(2004年)など、優れた映画に出演している。彼はヒングリッシュ映画によく出ており、「ミスター・ヒングリッシュ」と命名している。最近はヒンディー語映画にも出るようになってきた。だが、彼の映画中のキャラクターはだんだんワンパターンになって来ているようにも思える。ボースが監督と脇役出演を務めた「Everybody Says I’m Fine!」を除けば、彼は内向的で女性的な男性を演じることが多い。「White Noise」でも、ガウリーに必死に自分を合わせようとする内向的な男を演じていた。だが、彼の演技力は申し分ない。

ガウリーを演じたコーエル・プリーは、多少品のない顔と声をしているが、素晴らしい演技力。彼女は「Everybody Says I’m Fine!」にも同じような役で出演していた。ちなみにコーエル・プリーは、インドの人気週刊誌「インディア・トゥデイ」の編集長アルン・プリーの娘だそうだ。

ムンバイーが主に舞台となっていたが、ムンバイーから南に行った海岸沿いにあるアリーバーグや、海上の要塞ジャンジーラー砦、リシケーシュやハリドワールなどでもロケされていた。特にリシケーシュとハリドワールのシーンは映画をまとめる上で非常に重要な役割を果たしていた。だが、カランとガウリーがリシケーシュへ向かう理由が多少唐突過ぎた印象を受けた。

カランは父親と不仲であり、父親が電話をかけてきても決して話そうとしなかった。父親がカランに言う「Winners always go forward(勝者は常に前進する)」という言葉は、そのままカランがガウリーを励ますときに使われる。だが、カランと父親が仲直りするようなシーンはなく、ストーリー上あまり意味のない登場だったように思える。父親のセリフもはっきり言って陳腐な表現である。

言語は9割以上が英語。少しだけヒンディー語が入り、一瞬だけパンジャーブ人の登場によりパンジャービー語も入る。パンジャーブ人の親子がカランに、ドラマの筋を勝手に予想して、しかもああしてくれ、こうしてくれ、と頼むコメディーシーンなのだが、これも映画にはあまり必要ないシーンだったように思えた。ただ、TVドラマの筋を家族や友人であれこれ予想しながら毎週毎週楽しみにする姿は、インドでも日本でも変わらないと感じた。

なぜかドアーズのジム・モリソンがカランとガウリーの会話の中で度々登場した。監督の趣味だろうか。

あと、かなりどうでもいい話だが、映画中でラーフル・ボースが着ていた「東京」ロゴ入りの赤いTシャツは、僕も持っている。色も全く同じである。1年前くらいにベネトンで買った。「オレは日本人だぜ」ということを主張するために購入したが、あまり着なかった・・・。コーエル・プリーもこのTシャツを着るシーンがあった。思わぬところでラーフル・ボースと波長が合って、少しだけ嬉しかった。