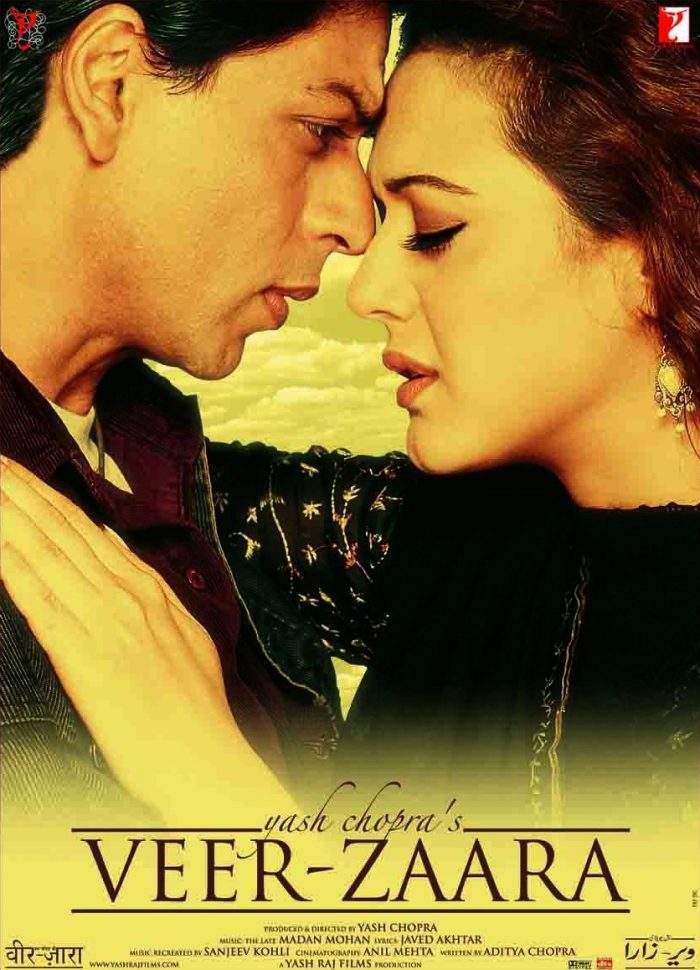

ヤシュ・チョープラー。ロマンスの帝王と呼ばれ、「Kuch Kuch Hota Hai」(1998年)のカラン・ジョーハル監督をはじめ、若い世代の才能ある映画監督からも最大限の賛辞を送られる、ヒンディー語映画界最高峰のフィルムメーカーである。そのヤシュ・チョープラー監督が、「Dil To Pagal Hai」(1997年)以来7年振りにメガホンを取った新作映画「Veer-Zaara」が2004年11月12日に封切られた。ディーワーリー同時公開4作品の内で最も注目を集め、最も成功を収めると見られている映画もこの「Veer-Zaara」である。予算は3億ルピー。今年の映画の中では最大級の予算の映画である。

「Veer-Zaara」とは主人公2人の名前。監督はヤシュ・チョープラー、音楽はマダン・モーハン。キャストは、シャールク・カーン、プリーティ・ズィンター、ラーニー・ムカルジー、キラン・ケール、ディヴィヤー・ダッター、ボーマン・イーラーニー、アヌパム・ケール、アミターブ・バッチャン、ヘーマー・マーリニー、マノージ・バージペーイー、ゾーラー・サイガルなど。

22年前・・・ヴィール・プラタープ・スィン(シャールク・カーン)はインド空軍のパイロットで、ヘリコプターで雪山などで遭難した人々を命懸けで救出する仕事に生き甲斐を感じていた。ある日ヴィールは、パーキスターンからやって来た女の子、ザーラー・ハヤート・カーン(プリーティ・ズィンター)をバス事故から救出する。ザーラーは、印パ分離独立時にインドから移民してきた祖母(ゾーラー・サイガル)の遺灰を、遺言通り故郷の河に流すためにインドにやって来ていた。ちょうどローリー祭のため休暇をもらっていたヴィールはザーラーの手助けをし、彼女を自分の村に招待する。 ヴィールは幼い頃に父母を亡くし、叔父(アミターブ・バッチャン)と叔母(ヘーマー・マーリニー)の手で育てられた。叔父は村の顔役で、学校や病院を建てて村の発展に寄与していた。叔父と叔母はザーラーを温かく迎え、一緒にローリー祭を祝う。だが、ザーラーは村に男の子のための学校しかないのが不満だった。ザーラーは叔父に、最近は女の子も男の子に負けないくらい社会に貢献していることを力説し、女の子のための学校を作ることを提案する。叔父はすぐにその意見を取り入れ、ザーラーに定礎式をさせる。 ヴィールの休暇も終わり、ザーラーも故郷に帰らなければならなかった。ザーラーは叔父と叔母に、再び帰って来ることを約束し、村を後にする。ヴィールはアターリーまでザーラーを送るが、彼にはひとつの決意があった。ヴィールはいつの間にかザーラーに恋しており、彼女に結婚を申し込もうと考えていたのだった。ところがアターリー駅で彼女を待っていたのは、婚約者のラザー(マノージ・バージペーイー)だった。ザーラーは父親の留守中に内緒でインドに来ていたのだが、その父親が帰って来てしまっており、ザーラーを探すためにラザーをインドに送ったのだった。婚約者がいることを知らなかったヴィールはショックを受けながらも、ラザーの前でザーラーに愛の告白とも取れる言葉を口にする。「君のためなら命でも投げ出すよ。」だが、ザーラーは列車に乗って去って行ってしまった。ヴィールの手元には、ザーラーから預かっていた足飾りが残った・・・。 ザーラーの父親(ボーマン・イーラーニー)はラホールの有名な政治家だった。父親はザーラーが無断でインドに行ったことを怒っており、1ヶ月間口を利こうとしなかった。やがてザーラーの結婚式の日が近付いてきた。ザーラーはヴィールの言った言葉が忘れられなかった。ザーラーは母親(キラン・ケール)に質問する。「お父さんはお母さんのために命を投げ出すかしら?」母親は結婚前の娘のこの質問を理解し、優しく諭す。「男と女の恋愛は違うのよ。女は全てを投げ出して愛することができるけど、男にはそんな勇気はないの。いい、花婿にそんなこと聞くんじゃないわよ。」しかしザーラーは言う。「私は、私のために命を投げ出す男の人を知っているわ!」母親はそれを聞いてショックを受け、しかもそれがインド人であることに絶望的気分になるが、結婚は既に決まっており、誰にも変えることができないことを言い聞かせる。 ザーラーには、シャボー(ディヴィヤ・ダッター)という親友同然の使用人がいた。シャッボーはザーラーの恋愛を知り、内緒でインドにいるヴィールに電話を掛ける。シャッボーはヴィールに、ザーラーが彼のことを愛していることを伝え、「あなたはお嬢様をどれだけ愛していますか?」と質問する。ヴィールはそのときその質問に答えることができなかったが、すぐにインド空軍を除隊し、ヴィールに会いにパーキスターンへ向かった(軍関係者はパーキスターンへ行くことはできない)。パーキスターンでは、シャボーが彼の面倒を見た。 ザーラーの結婚式は着々と進められていた。新郎新婦とその家族がダルガー(聖者廟)を参拝していたとき、ヴィールはザーラーの目の前に現れる。ザーラーは思わずヴィールに抱きつく。それを見たザーラーの父親は失神して倒れ、危篤状態に陥る。 ザーラーの母親は、ヴィールの元を訪れる。母親は、父親が危篤状態であることを明かし、涙ながらに彼を説得する。ヴィールも、「愛よりも命の方が重い」と言って、ザーラーと結婚することは諦める。その言葉に安心した母親は、「お前の国の若者はみんなお前みたいに素直なのかい?」と聞くと、ヴィールは答える。「それは分かりません。でも、私の国の母親は皆あなたのように優しいですよ。」 ヴィールはザーラーと最後に会い、自分たちの結婚が不可能であることを伝える。ヴィールは母親やシャボーに見送られながらインド行きのバスに乗り込む。ところが、母親とシャボーが去った後に警察がやって来て、ヴィールをスパイ容疑で逮捕してしまう。警察は彼のことをラージェーシュ・ラートールと呼び、パーキスターンのスパイをしていたことを認める書類にサインさせようとする。ヴィールは拒否するが、そこへラザーが現れる。ラザーは、自分の結婚式に泥を塗ったヴィールに復讐するために全てを行ったのだった。ラザーはヴィールに言う。「お前が牢屋の中にいる限り、俺はザーラーを幸せにする。そうでなかったら、ザーラーは地獄を見るだろう。」ヴィールはザーラーの幸せのため、書類にサインする。ヴィールは刑務所に入れられ、そのまま22年の歳月が過ぎ去った・・・。ラージェーシュ・ラートールとなったヴィールは、刑務所では囚人番号786と呼ばれていた。ヴィールは刑務所に来てから一度も口を開いたことがなかった。また、ヴィールが乗ろうとしていたインド行きのバスは、その後事故に遭って乗客全員死亡してしまっていた。乗客名簿にはヴィールの名前もあったため、インドにいる祖父母も、ザーラーも、ヴィールは死んだものと考えられており、ヴィールもそれの方がいいと思っていた。 ようやくヴィールの裁判が始まることになった。ヴィールの弁護士となったのは、女性新人弁護士のサーミヤー・スィッディーキー(ラーニー・ムカルジー)だった。サーミヤーは囚人の名前がヴィール・プラタープ・スィンであることを突き止めており、彼のことをその名前で呼ぶ。22年間無口を通してきたヴィールも、自分の本当の名前を知る人が来てくれたことにより、言葉を発するようになった。ヴィールはサーミヤーに、インド人の自分がなぜパーキスターンの刑務所にいるのか、全てを明かす。しかし、ラザーとの約束により、ヴィールはサーミヤーに、決して裁判所でザーラーの名前を出さないよう頼む。 裁判が始まった。サーミヤーの相手の弁護士は、無敗のベテラン弁護士(アヌパム・ケール)で、元々サーミヤーの師匠だった人である。サーミヤーは、彼の勝つためなら手段を選ばない哲学を嫌い、彼と対立して、彼のもとを去った経緯があった。初公判では圧倒的に押され気味だった。囚人番号786は、ラージェーシュ・ラートールではなく、ヴィール・プラタープ・スィンであることを証明するのは難しかった。1週間後の公判が最後のチャンスで、その後はもう判決だった。彼のような囚人のために裁判所は時間を取っていられなかったのだ。 サーミヤーは、どうしてもザーラーの名前を出す必要を感じる。しかしヴィールと約束していたため、それは禁じ手だった。そこで彼女は、インドへ行ってヴィールの叔父と叔母に会うことを思い付く。すぐさまサーミヤーはインドへ向かい、ヴィールの故郷を訪ねる。ところが既に叔父と叔母は死んでいることが分かる。ヴィールの家は、今では女の子のための学校となっていた。全ての望みが立たれ、失望のまま帰ろうとしたサーミヤーの耳に突然、「ザーラー!」という声が聞こえてくる。なんとその学校からザーラーが現れたのだった。シャボーもそこにいた。 実はザーラーはラザーとは結婚していなかった。ヴィールが去った後、すぐに父親が死亡し、後を追うように母親も亡くなった。元々政略結婚だったラザーとザーラーの結婚は、父親の死により中止となった。ザーラーは、ヴィールはバス事故で既に死んだと思っていた。父親の遺産を受け継いだザーラーは、シャボーと共にインドへ移住してヴィールの祖父母と共に暮らし、彼らの死後も女の子のための学校を経営していたのだった。サーミヤーはザーラーを証人としてパーキスターンに連れ帰る。ザーラーの登場により裁判はサーミヤー側の勝利となり、ヴィールとザーラーはインドへ帰って行った。

ヤシュ・チョープラーは再びインド映画に金字塔を打ち立てた。インド人とパーキスタン人の禁断の恋を描いた3時間半に及ぶこの超大作は、おそらく今年最大のヒット作となるだろう。これを観て泣かない人は人間ではない。

これだけ絶賛を送っておきながらも、実は僕には前半が退屈で仕方ないように思えた。「Naach」(2004年)を観た直後に「Veer-Zaara」を見たのがいけなかったのか、単純なカメラワークやボーイ・ミーツ・ガール的ありきたりなストーリーがとても時代遅れに感じた。音楽も古風だし、ミュージカルシーンにも新鮮さがなかった。デリーで最も大きくモダンな映画館PVRプリヤーの944座席は全て埋まっていたが、観客の反応もそれほどよくなかった。みんな基本的にシ~ンと見ていた。観客から拍手が沸き起こったのは、最初のシャールク・カーンの登場シーン、途中のアミターブ・バッチャンとヘーマー・マーリニーの登場シーンくらいだ。インターミッションの時点で僕は「実は今年最大の駄作では・・・」と不安になっていたのだが、後半になって映画は突然の急展開を迎え、涙が止まらなくなる。よって、この映画の最大の欠点を挙げるならば、前半が冗漫すぎることだ。

細かいことはあらすじで書いてしまったのであまり解説することもないが、ひとつだけ囚人番号786のことについて書くべきだろう。初公判においてサーミヤーは、相手弁護士の名前をわざと何度も間違えて言う。弁護士は怒ってそれを何度も直す。するとサーミヤーは言う。「名前を間違えられてそんなにお怒りになるなら、22年間ラージェーシュ・ラートールや囚人番号786という誤った名前で呼ばれ続けたヴィール・プラタープ・スィンの気持ちがお分かりでしょう!」見事な論法だった。

主演はシャールク・カーン、プリーティ・ズィンター、ラーニー・ムカルジーの三人である。だが、演技という観点から見たら、三人ともさすがの演技はしていたもののベストの演技はしていなかったのではないかと思う。逆に言えば、いかに今や押しも押されぬ大スターになったこの三人でも、ヤシュ・チョープラーの前では個人技があまり許されなかったということだろう。自分のなすべき演技を忠実に行っていた感じで、それは映画のバランスを安定させていた。逆に、脇役陣は個人技が目立った。アミターブ・バッチャン、ヘーマー・マーリニーは、一瞬だけの出演ながら観客の脳裏に鮮明に残る活躍をしていた。シャボー役のディヴィヤー・ダッターも、使用人のくせにやたらかわいらしくて、彼女の放すパンジャービー語の方言は強烈に印象に残った。脇役陣はヤシュ・チョープラー映画だからということで張り切りすぎていたかもしれない。アヌパム・ケール、キラン・ケール、ボーマン・イーラーニーなどは適切な演技をしていた。

音楽は故マダン・モーハンによるもの。マダン・モーハンは1950年代~70年代に活躍した映画音楽家で、1975年に死去している。今回ヤシュ・チョープラーは彼の未発表曲を現代風にアレンジして映画中で使用した。また、歌はラター・マンゲーシュカルをはじめ、ウディト・ナーラーヤン、ソーヌー・ニガム、ジャグジート・スィンなどが歌っている。このヤシュ・チョープラー、マダン・モーハン、ラター・マンゲーシュカルの3人がひとつの映画に揃ったことは初めてだという。そういうこともあって「Veer-Zaara」の音楽は現在大ヒットしており、映画公開前に既に100万枚を売り上げたという。ただ、音楽は古風な印象を否めず、もし現代の若い音楽家にやらせていたら、もっとよくなったかもしれないと思ってしまった。

ロケ地で特定できた場所がいくつかあった。ヴィールとザーラーが最後にインドへ帰っていくシーンは、当然のことながら印パ国境のワーガー。ヴィールとザーラーがラホールで最後に出会ったモスクは、デリーのオールド・フォートにあるキラーエ・クフナー・マスジドだと思う。ラーハウルの裁判所の外見に使われていた建物は・・・一瞬マイソールのマハーラージャーの宮殿ではないかと思ったが、勘違いかもしれない。

言語のことをもう一度説明すると、この映画で話されている言葉は半分以上パンジャービー語である。前半、ヴィールとザーラーがパンジャーブの村へ行くシーンでは、ほとんどのセリフがパンジャービー語となる。アミターブ・バッチャンとシャールク・カーンはパンジャービー語で会話を交わす。一方、ラホールのザーラーの家では、ディヴィヤ・ダッターがコテコテのパンジャービー語を話す。特にディヴィヤ・ダッターの演じるシャボーはストーリー上重要な情報を話すため、パンジャービー語が分からないとあらすじを理解することが困難になるだろう。ザーラーやシャボー以外の家族、牢屋の看守、サーミヤーを含む弁護士、裁判官などは、アラビア語・ペルシア語を多用したウルドゥー語を話す。よって、生粋のヒンディー語はあまり出てこない。

ヤシュ・チョープラー自身ラホール(現パーキスターンのパンジャーブ州)生まれで、印パ独立と共にインドに移住してきた経歴を持つ。「Veer-Zaara」はヤシュ監督自身の思い出が何らかのベースになっている映画なのではないかと思う。パンジャービー語が多用されるのも、監督の望郷心の表れかもしれない。

インド映画にまた新しいカップルが誕生した――ヴィールとザーラー。今年最大のヒット作となることは確実。2004年必見の映画の1本である。