昨日に引き続き、今日も映画を観にPVRアヌパム4を赴いた。昨日気付いたことだが、最近PVRの警備が2割増しくらいに厳しくなった。周囲を警官が見張っているし、内部でも従業員が積極的に客に「May I Help You?」と話しかけ、それとなくチェックをしている。少し前に起こったスイス大使館員レイプ事件の影響だろうか?

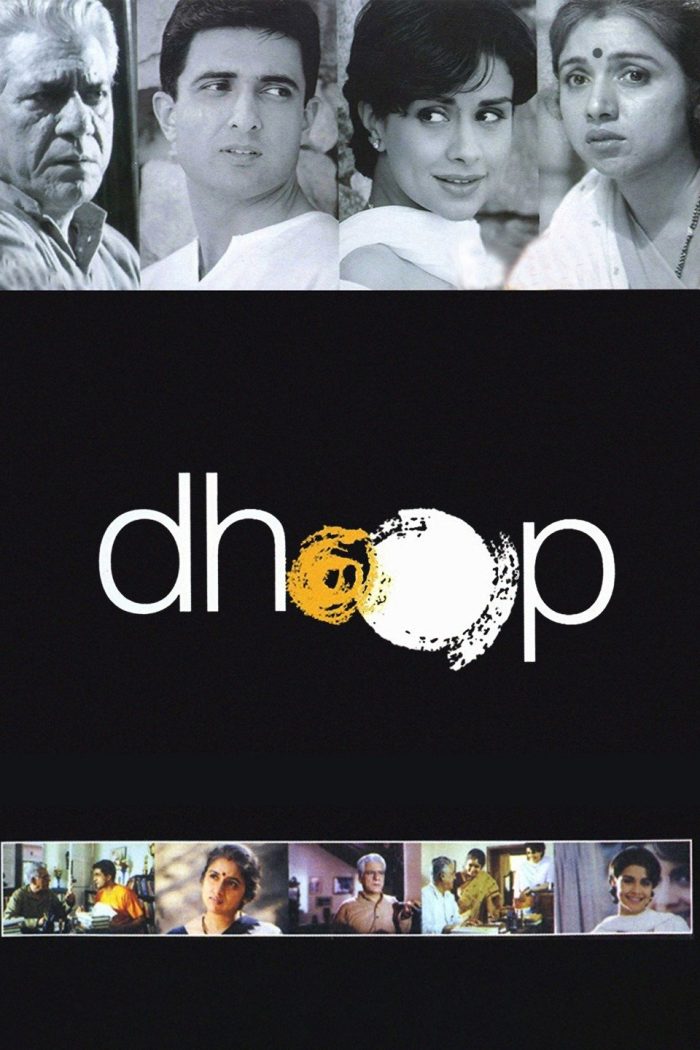

今日観た映画は、2003年11月7日公開の「Dhoop(光)」。監督はアシュウィニー・チャウダリー。主演はレーヴァティー、オーム・プリー、サンジャイ・スーリー、グル・パナーグ(新人)である。

デリーのジャナクプリーに住む、大学教授のスレーシュ・クマール(オーム・プリー)と、図書館勤務のサヴィター(レーヴァティー)の間にはローヒト(サンジャイ・スーリー)という息子がいた。ローヒトは両親の反対を押し切って軍人となった。ローヒトにはピーフー(グル・パナーグ)というフィアンセがいた。しかし1999年5月にカールギル紛争が起こり、ローヒトは殉死してしまう。ローヒトの死は、カプール一家やピーフーの人生を一変させてしまう。 スレーシュは息子の死に絶望したが、それよりも悲しかったのは、妻が自分を責めることだった。元はと言えば、スレーシュがローヒトの軍隊入りを認めたのだった。それだけでなく、スレーシュはローヒトに、「背中に銃弾を受けるな、捕虜になるな、負けたら家に戻って来るな」と檄を飛ばしていた。それにより、サヴィターはスレーシュを責めていた。マスコミの心無い報道にも心を痛めた。 そんなある日、内務省から手紙が届いた。国家のために殉死した息子の代わりに、ガソリンスタンドを提供するという内容だった。サヴィターは息子の死をガソリンスタンドごときで償おうとする政府の態度に激怒するが、ピーフーとスレーシュは、それをローヒトからの贈り物、さらにはローヒトそのものだと考えることにし、ガソリンスタンドをもらうことに決めた。また、ピーフーはガソリンスタンドが手に入るまでは、誰とも結婚しないと言い張った。 しかしガソリンスタンドをもらうには、政府のいろいろな役所に行って書類を集めなければならなかった。しかも各部署の役人はスレーシュにそれぞれ50万ルピー以上の賄賂を要求した。真面目な性格だったスレーシュは、賄賂を渡すことを拒否し、役人の横暴を上司に訴えることにした。しかしその上司も賄賂を要求するという有様で、インドの腐ったお役所仕事が露になるだけだった。やっとガソリンスタンドの土地は手に入ったが、自宅から48kmも離れたジャングルの中だった。しかも電気や水を引くのにさらに賄賂を要求された。役所と争う内にスレーシュはマスコミでも取り上げられるようになるが、同時にマフィアから嫌がらせも受けるようになる。それでも彼は諦めなかった。 スレーシュはガソリンスタンドを「カールギル・ハイツ」と名付け、戦死した兵士たちの名前を壁に刻むと決めていた。その健気な努力が実を結び、スレーシュは首相に直談判する機会を与えられる。スレーシュとサヴィターは首相官邸へ行き、役人の腐敗を訴える。それにより、今までスレーシュに賄賂を要求した役人たち全員が停職となった。カールギル・ハイツも完成し、スレーシュたちは見事にローヒトの死を乗り越えたのだった。

ずばり今年最高の映画のひとつと言ってもいいだろう。素晴らしい映画だった。監督は新人のアシュヴィニー・チャウダリー。また楽しみな人材がインド映画に登場したものだ。この映画を楽しむには、ヒンディー語の読解力が多少必要だが、観て損はしない映画だと保証できる。

実話に基づいたストーリーのようで、重要な転機となるカールギル紛争もれっきとした歴史的出来事だ。1999年5月、パーキスターンの正規軍と武装勢力が、カシュミールの停戦ラインを越えてインドに侵入し、それに対してインド軍が反撃したため、「宣戦布告なしの」戦争が始まった。ちょうど1年前の1998年5月には印パが相次いで核実験を行っており、カールギル戦争では実際に核弾頭がミサイルに装着されるまで至ったと言われている。しかし国際的に孤立したパーキスターンのナワーズ・シャリーフ首相が7月に軍を撤退させて和平を申し出たため、この戦争は終結した。この戦争での敗北が、パルヴェーズ・ムシャッラフ現パーキスターン大統領のクーデターの発端ともなった。

カールギル紛争では印パ合計1,000人以上の死者が出たと言われる。たった4年前の出来事なので、インド人の脳裏にも未だに印象深く残っていることだろう。もしかしたら、映画館にいた観客の中には、家族や知り合いをこの紛争で失った人もいたかもしれない。ローヒトの殉死が告げられるシーンでは、僕の両隣に座っていたおじさんが涙を拭っていた。

映画の前半は、ローヒトを失った悲しみが冗漫になるくらい長々と描写される。見ていて痛くなるほど悲しいムードで溢れている。このままこのペースで続けられると心臓に穴が開いてしまうのではないかと思っていた矢先、政府からガソリンスタンド贈与が決まり、ストーリーは急展開していく。確かに戦争で大事な息子を失って悲しんでいる家族に、「息子の代償にガソリンスタンドをあげます」と言っても、まさに「火に油を注ぐ」結果にしかならないだろう。しかしスレーシュらはそれをポジティヴに考え、ガソリンスタンドを受け取ることにする。だが、そこからがこの映画の主題だった。つまり、政府の役人の腐敗糾弾である。

インドは賄賂社会である。この映画で描かれていることは決してフィクションではない。学生だったらよっぽどのことがない限り賄賂を渡す必要はない。ただ、賄賂を渡しておくといろいろ手続きがスムーズに進むというのは、友人の経験から判断して真実である。だが、もしインドで何かビジネスをしようと思ったら、賄賂は決して避けて通れない。賄賂を渡すかどうかではなく、賄賂の額をいくらにするかどうかの交渉に臨まないといけない。役人に逆らっても損するだけなのも、映画中で徹底的に描写されている。しかし、逆に言えば何でも金で解決してしまう国なので、便利と言えば便利である。

スレーシュは大学で国際経済を教える教授だった。しかし賄賂には縁のない人物だった。スレーシュが「国に息子を差し出したのに、これ以上何を差し出すというのだ?」と言うと、役人は答える。「国には差し出しただろうが、オレには何を差し出したんだい?」そして「あんたは国際経済を教えているくせに、ビジネスのことを全く分かってない」と付け加える。スレーシュはその後、警察、電気局、軍などのオフィスを転々とするが、行く先々で高額の賄賂を要求され、怒り心頭に達する。僕も役人たちのふてぶてしい態度にかなりムカムカしてきた。これはインドの嫌な面であることは確かだ。こうして、国の英雄の父スレーシュの、ポスト・カールギル戦争が始まるのだった。スレーシュ、サヴィター、ピーフーは執拗な嫌がらせを受けるが、最後は首相が救いの手を差し伸べ、悪は根絶やしにされた。なんだか胸がスカッとした。首相が出てくるところは映画の手法としては非現実的だが、実話に基づいた話ということなので、それも本当のことなのだろう。

俳優の演技も素晴らしかった。レーヴァティーは元々タミル映画の女優で、「Mitr – My Friend」(2002年)という傑作も監督している。心配性なお母さん役をやらせたら右に出る者はいないぐらいで、この映画でも母親としての怒り、悲しみを最大限に表現していた。オーム・プリーもベテラン俳優だ。顔は悪役っぽいが、確かな演技をする。ローヒトの死を知って泣きすがるピーフーに対する表情――自分も悲しいが、悲しむ息子のフィアンセを何とか励まそうとする表情――が非常にうまかった。新人のグル・パナーグは面白い顔をしており、なかなか魅力的だった。大女優になるにはオーラが足りないが、そこそこの女優にはなれると思う。サンジャイ・スーリーは特別出演という扱いだったので、あまり出番はなかった。

舞台がデリーということもあり、お馴染みのデリーの風景が随所に見られたのが、デリーの一住民として楽しかった。映画中に出てきたデリーのロケ地で特定できた場所は・・・インド門、大統領官邸、ローディー・ガーデン、サフダルジャング・フライオーヴァー、プラーナー・キラー、プラガティ・マイダーン、メディカル・フライオーヴァーなどなどである。メディカルのフライオーヴァーが完成していたので、かなり最近撮影されたと思われる。

カールギル紛争を題材としながら、インドの役人の腐敗が描かれていた。それに加え、父としてどう生きるか、夫としてどう生きるか、母としてどう生きるか、妻としてどう生きるか、という人生の手本が示されていたようにも感じた。いろいろな示唆に富んだ映画だと思った。